離脱率の改善完全ガイド|高離脱ページの根本原因と最新施策を徹底解説

目次

Webサイトへのアクセスは順調に増えているのに、売り上げにはなかなか結びつかない。

「このままで本当にいいのだろうか」と、漠然とした不安を抱えているサイト運営者も少なくはないでしょう。

この原因を探るヒントになるのが「離脱率」という指標です。

離脱率とは、各ページの閲覧数に対し、ユーザーがそのページの閲覧を最後にサイトを離れた割合を示す指標です。

この数値に注目することで、ユーザーが離れてしまう根本的な原因が見え、サイト改善の具体的な糸口を掴めます。

この記事では、離脱率の基本的な知識から、原因分析、具体的な改善策、そして成功事例までを体系的に解説します。

離脱率の基本理解と重要性

まずは、サイト改善の第一歩となる「離脱率」の基本を正しく理解しましょう。

離脱率とは? 直帰率との違いを図解で解説

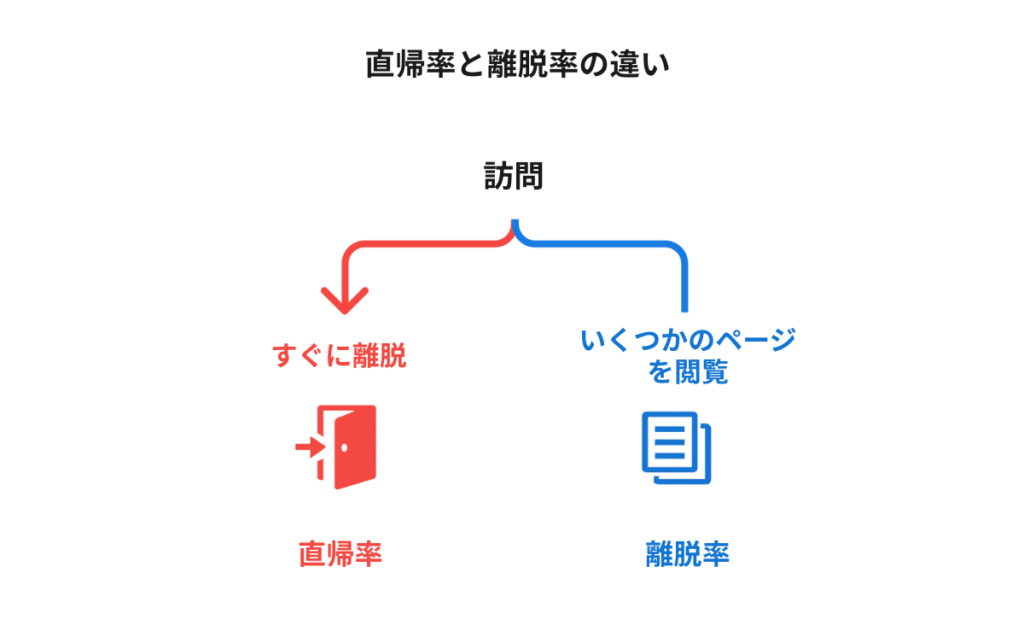

「離脱率」とよく似た言葉に「直帰率」がありますが、この2つは意味が異なります。

直帰率と離脱率の違い

直帰率:サイトに訪れたユーザーが最初の1ページだけを見てすぐに離れてしまったセッションの割合。

離脱率:複数のページを閲覧したユーザーにとって、そのページが「最後の閲覧ページ」となったセッションの割合。

家電量販店に例えるなら、入店してすぐに「何か違うな」と出ていくのが直帰、いくつかの売り場を見て回った後に「今日は買うのをやめよう」と店を出るのが離脱です。

直帰率は「入口対策」(集客や初回の印象)を考える際、離脱率は「出口対策」(どのページでユーザーを逃しているか)を考える際に役立ちます。

| 指標 | 意味 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 直帰率 | 1ページしか見ずに離脱したセッションの割合 | 流入元分析 |

| 離脱率 | そのページが最後に見られたページである割合 | ページ別改善 |

詳しい定義はGoogle公式ヘルプや大手デジタルマーケ企業によって紹介されています。

Google アナリティクス ヘルプ

なぜ離脱率が重要なのか? ビジネス成果との関係

離脱率が高いということは、せっかくサイトに訪れたユーザーが「次のアクション」を起こす前に離れてしまっている状態です。

資料請求やお問い合わせ、商品購入など、CVにつながる手前で多くの見込み客を失ってしまう。これは大きな機会損失といえるでしょう。

例えば、Webサイトに関して、ページの表示が遅い、「お問い合わせ」や「購入ボタン」が目立たず見つけにくい、手順の案内が不十分で迷ってしまうといった場合、ユーザーはすぐに見切りをつけてほかのサイトへ移動してしまいます。

離脱率は「どのページでお客様を逃しているのか」を数値で把握できる「Webサイトの健康診断」のような指標です。また、離脱率はKPIの一つとして多くの企業が注目しており、改善できればCV率や売り上げの向上にも直結します。

離脱率の計算式と平均値の目安

自社サイトの平均離脱率が「高いのか、低いのか」を把握するためには、まず正しい数値を出すことが大切です。

離脱率の計算方法はとてもシンプルです。

離脱率の計算式

離脱率=そのページを最後に離脱した回数 ÷ そのページの表示回数(PV)

例えば、あるページのPVが1,000回で、そのうち200回がそのページを最後にサイトを離れた場合、離脱率は「200÷1000」で20%になります。

Googleアナリティクス4(GA4)でも、レポートでそれぞれの数値を確認して計算することで離脱率を算出できます。

算出した数値が「高い」のか「普通」なのかを判断するためには、業界やサイトの種類ごとの平均値を参考にします。

- ブログ・メディア:50~70%

- コーポレートサイト:30~50%

- ECサイト:40~60%

自社サイトの特定ページの数値がこの平均から大きく外れている場合は、それが改善の優先度が高いページと考えましょう。

さらに、どのページから手をつけるべきか迷ったら、「離脱率×PV数」に注目します。PVが多く、かつ離脱率も高いページほど、ビジネスへの影響が大きい「ボトルネック」といえるため、そこから優先的に改善を始めるのが効果的です。

離脱率が高くなる主な原因5つ

離脱率を下げるためには、まず「なぜユーザーがそのページでサイトから離れてしまうのか」を知ることが重要です。ここでは、よくある代表的な原因を5つにまとめて紹介します。

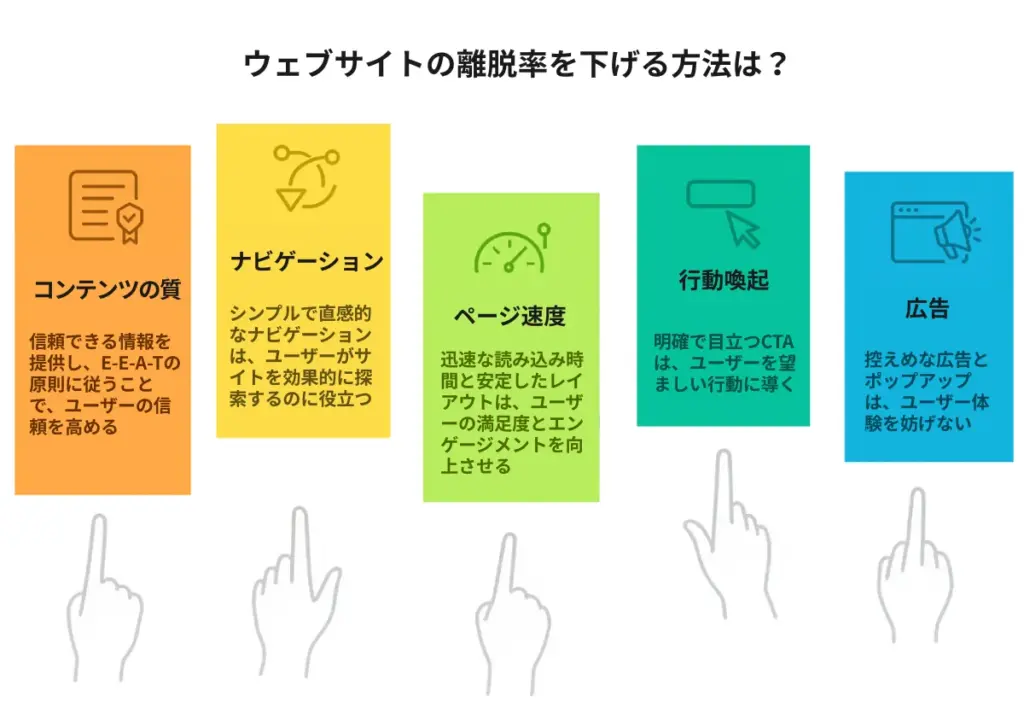

1.コンテンツの質・情報設計の問題

まず重要なのは、Webサイトの内容がユーザーから信頼されるものであるかどうかです。

Googleは、そのページがどれだけ経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)を備えているかを重視しています。

具体的には、「実際に体験した内容か」「専門的な知見があるか」「公的な評価や肩書があるか」「ほかの人からも信頼されているか」などが評価のポイントです。

例えば、レストランを選ぶ際に、「シェフ歴20年」「本場イタリアで修行」「有名グルメ誌で紹介」「口コミ評価4.5点」といった実績が店頭に書かれていれば、「このお店は信頼できそうだ」と感じるのと同じです。

どんなに見た目が良くても、信頼につながる情報が不足していると、ユーザーは「本当に大丈夫?」と不安になり、ほかのサイトに移ってしまいます。

そのため、サイト運営においても「誰が・どんな経験や資格を有し・どんな信頼を得ているのか」といった情報をわかりやすく示すことが大切です。

2.ナビゲーションや導線がわかりにくい

Webサイトのメニューやリンク構成が複雑な場合や、どこに必要な情報があるのかわかりにくい場合、ユーザーはどうしたらよいのか迷ってしまい、途中で離脱しやすくなります。

例えば、初めて訪れたショッピングモールで案内板が見つからず、目当ての店までの道順がわからずに戸惑った経験はないでしょうか。

どの方向に進めばよいのかわからず、諦めてそのまま帰ってしまいたくなることもあるかもしれません。

このような迷いを防ぐためにも、パンくずリストやシンプルなメニューを設置し、ユーザーが直感的に次のページに進めるように工夫することが大切です。

こうした「迷わせない設計」には、サイト内の回遊率を高める効果も期待できます。

3.ページ表示速度や使い心地(UX)

Webサイトのページ表示が遅い場合や、レイアウトが崩れて操作しにくい場合、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。

表示速度や快適な使い心地(UX:ユーザーエクスペリエンス)は、ユーザーがサイトにとどまるかどうかを左右する重要な要素です。

例えば、新しいカフェに入ったのになかなか席に案内されない。

そんな時、「待つのも面倒だし、ほかのお店にしようかな…」と思ったことはありませんか?Webサイトでも同じように、待ち時間や使い勝手の悪さが離脱の原因になります。

Googleは「Core Web Vitals(コア・ウェブ・バイタル)」という指標で、ページ表示速度や表示の安定性、操作のしやすさなど、ユーザー体験を数値で評価しています。

「LCP(Largest Contentful Paint)」は、ページで一番大きな画像やテキストが表示されるまでの時間を測る指標です。

これは、カフェで席に案内され、メニューがテーブルに置かれて注文を決められる状態になるまでの待ち時間に例えられます。

一般的にページの表示に3秒以上かかると、多くのユーザーがサイトから離れてしまうといわれています。

また「CLS(Cumulative Layout Shift)」は、ページ表示中にレイアウトがどれだけずれるかを示すもので、カフェのイスやテーブルが安定しない落ち着かなさと同じです。

4.次にとるべき行動がわからない

Webサイト上で、「次に何をすればよいのか」がわかりにくい場合、ユーザーは迷ってしまい、途中で離脱しやすくなります。

例えば、お店で「キャンペーンのポスターを見かけたけれど、どうすれば特典が受けられるのか分からない」という経験はありませんか?

(会員登録が必要なのか、レジで伝えるのか、QRコードを読み込むのかなど)

このように、Webサイトでも「行動の流れ」や「特典の受け方」が明確でないと、ユーザーは結局何もせず離脱してしまうことがあります。

そのため、CTA(Call To Action/行動を促すボタンやリンク)は、誰にでもわかるように、目立つ場所に設置することが大切です。

5.広告・ポップアップなどのストレス要因

Webサイト上に強引な広告やしつこいポップアップが繰り返し表示されると、ユーザーは強いストレスを感じ、すぐにサイトから離脱してしまいます。

例えば、テレビ番組を見ている最中に何度も大きなCMが流れると、視聴する気が失せてしまうのと同じです。

実際、煩わしいポップアップによって7割以上のユーザーが離脱するという調査結果もあります。

ユーザーに快適な体験を提供するためにも、広告やポップアップの表示方法には十分な配慮を心がけましょう。

ユーザー行動の定性調査で根本原因を発見する

離脱率のデータを見て「このページでユーザーが離れている」とわかっても、なぜそうなったのかという理由は数字だけでは見えてきません。

そこで役立つのが、アンケートやユーザーインタビュー、ユーザーテストなどの「定性調査」です。

実際にユーザーに画面を操作してもらい、「どこで迷ったか」「どのタイミングで不便を感じたか」を直接聞いてみると、意外な離脱ポイントが明らかになることがあります。

例えば、「入力項目が多すぎて途中でやめた」「メールアドレスを最初に求められるのが嫌だった」など、数値だけではわからない「リアルな声」が集まります。

簡単な方法としては、以下のようなやり方があります。

- 第三者に「このページで何をすればいいか」を説明してもらう

- 入力フォームや登録フローで「面倒に感じたところ」を聞いてみる

- スマホの実機や別ブラウザで操作テストし、課題点を記録する

- ボタン(CTA)の文言や位置について「押したくなるか」を確認する

こうした定性調査を加えることで、データだけでは見えない「本当の離脱理由」に気づけることがあります。

業界別・サイト種類別の離脱率改善 成功事例

ここでは、実際に有名企業が取り組んだ離脱率改善策と、その成果を具体例で紹介します。

ECサイトの成功事例:レノボ・ジャパン

レノボ・ジャパンは、世界的なパソコンメーカー「Lenovo」の日本法人です。

同社では、公式オンラインストアのカートページにAmazon Payを導入。クレジットカード情報の入力を省略できるようにしたことで、カートページからの購入完了率が30%以上アップしました。

ユーザーの「面倒くさい」という理由での離脱を防ぎ、スムーズな決済が成果に直結した例です。

ECサイトの成功事例:セガフェイブ(SEGA FAVE)

セガフェイブは、オンラインくじやクレーンゲーム、フィギュア通販などを展開するエンタメ系企業です。

同社のECサイトでは、会員登録や決済フローが煩雑なことが課題となり、カート以降で多くのユーザーが離脱していました。

そこでサイトリニューアルに併せてAmazon Payを導入。Amazonアカウントでのログインやワンクリック決済を可能にし、ユーザーの入力負荷を大幅に削減しました。

その結果、カート以降の離脱率が10〜20%改善。さらに、決済の約半数がAmazon Pay経由に移行し、サイト全体の売り上げもおおむね20%増加しました。

新規ユーザーもキャンペーン期には約50%増えるなど、「手間を減らす仕組みづくり」が離脱防止とコンバージョン向上の両方に直結した好事例です。

AI・自動化ツールを利用したパーソナライズ戦略

近年は、AI(人工知能)やメール配信・マーケティング自動化などのツールを活用した「パーソナライズ戦略」により、離脱率の改善が進んでいます。

ユーザーが求めている情報や商品を的確に提示することで、サイトからの離脱を防ぎ、次のアクションにつなげやすくなるのが大きな特徴です。

本章では、AIによるレコメンド事例や、各種自動化ツールを使ったパーソナライズ施策、導入時の注意点まで、最新動向をまとめてご紹介します。

AIレコメンドによる離脱率の改善事例

台湾発のAIレコメンドサービス、Rosetta.aiを導入したスキンケアECサイトでは、ユーザーごとに最適な商品を自動でおすすめした結果、直帰率が約14%低減し、1回の注文単価も約10%アップしました。

AIが「あなた向け」を提案することで、サイト滞在や購入への導線が強化された例です。

パーソナライズ実装時のポイントと注意点

AIや機械学習を使ってユーザー属性や閲覧履歴に応じたコンテンツを出し分ける場合、正確なデータ取得とプライバシー配慮が不可欠です。

最近は、AI技術の発展により、リターゲティング広告の精度も大きく向上しています。

「リターゲティング広告」とは、一度サイトを訪れた人を追いかけて、別のサイトやSNS上で繰り返し広告を表示する手法です。

しかし、やりすぎると「またこの広告……」とユーザーにストレスや不信感を与えてしまうこともあります。

「本当に役立つ提案か?」「押しつけになっていないか?」を重視し、ユーザーの納得感や利便性を最優先にしましょう。

導入ツールの選び方とコツ

SaaS(クラウドサービス)や業務システム選びをサポートする比較・検索サイトBOXILなどの専門メディアでは、代表的なAIレコメンドエンジンや自動化ツールを多数紹介しています。

導入時は、自社の課題を解決できるか、サポート体制やコストが妥当かを必ず比較検討しましょう。

AI導入の落とし穴と注意点

データ分析プラットフォーム大手のQlik(クリック)社が実施した調査では、日本の大企業の半数以上が「AI活用に期待して投資したものの、経営層・従業員・顧客の間でAIに対する信頼の欠如に悩んでいる」と回答しています。

この調査では、多くのAIプロジェクトが「実際の導入段階でつまずき、計画段階で止まってしまう」または「中止に追い込まれる」ケースが多いことも指摘されています。

AIプロジェクトの現場では、「自社に十分なデータがない」「現場でAIを運用できる人材やノウハウが不足している」「経営層と現場で目的や認識がずれている」といった状況が生じているのが現状です。

こうした課題を解決するためには、最初から大規模に始めるのではなく、小さくテスト導入し、効果や運用体制を確認しながら徐々に広げていくことが大切です。

離脱率を下げるための具体的な改善施策

「結局、どこをどう直せば成果が出るの?」と悩む方に向けて、現場ですぐに実践できる具体的なポイントを紹介します。

1.コンテンツの見直し(読みやすさ・信頼性アップ)

ユーザーが「知りたい」「役に立つ」と感じる情報がしっかり揃っているかをまず見直しましょう。専門性や独自の視点を加えたり、出典や根拠を明記したりすることで、「このサイトは信頼できる」と感じてもらえます。

2.ユーザビリティ・デザインの最適化

操作しやすいナビゲーションや見やすいレイアウトは、離脱率改善に直結します。

「次にどこをクリックすればいいのか」が一目でわかるよう、迷わず操作できるUI(ユーザーインターフェース)設計を心がけましょう。

3.内部リンク・回遊導線の強化

関連記事やおすすめ記事、製品ページへのリンクをページ内に設置して、「そのページだけで終わらず、次のアクションに進みやすい流れ」をつくりましょう。

1ページで完結せず、自然にサイト内を回遊してもらえる工夫が大切です。

4.CTAの改善

ユーザーに「次に何をしてほしいか」を明確に伝えるため、CTAをしっかり設置しましょう。わかりやすいボタン型や、アクションを示す具体的な言葉を使うと、クリック率が高まります。

5.モバイルフレンドリー対策・ページ速度改善

スマホで閲覧した場合の見やすさや、ページ表示の速さも離脱率に大きく影響します。

Googleの「Core Web Vitals」などを参考に、できるだけ3秒以内にページが表示されるよう工夫しましょう。

特に画像の最適化や不要なプラグインの削除が効果的です。

また、自社のWebサイトがどれくらいの速度で表示されているか気になる方は、GoogleのPageSpeed Insightsで簡単に診断できます。

サイトのURLを入力するだけで、速度やモバイルフレンドリーの観点からの詳しい分析結果が得られるため、ぜひ一度チェックしてみましょう。

PageSpeed Insights:https://pagespeed.web.dev/?hl=ja

ユーザー行動のデータ分析と改善サイクル

離脱率を下げるには、改善策を「やりっぱなし」にせず、データを活用しながら継続的に見直していくことが大切です。そのための基本的な流れを紹介します。

ヒートマップやA/Bテストの活用

ヒートマップは、サイト上の「どこがよくクリックされたか」「どこで離脱が多いか」を色の違いで可視化できるツールです。これを確認することで、ユーザーの動きや迷いやすい場所が一目でわかります。

「ここを変えたらどうなるだろう?」という仮説ができたら、A/Bテストで実際に複数パターンを比較し、どちらが成果につながるかを数値で検証します。

例えばボタンの色や文言、配置を変えてみて、一般的に検出可能な2~5%の差が見られるかをチェックしましょう。

KPIの設定とPDCAサイクル

効果的な改善のためには、KGIやKPIをはっきり決めることが大切です。

「どこまで下がれば成功か?」「どの数値を見て効果を判断するか?」を最初に設定し、週ごと・月ごとに数値を確認しながら、PDCA(計画・実行・チェック・改善)サイクルを回しましょう。

無料テンプレートの活用

改善プランやチェックリストは、GoogleスプレッドシートやExcelでテンプレートを作成・共有すると便利です。KPI設定、施策リスト、進捗状況を一元管理でき、チームでの運用にも役立ちます。

改善に失敗するケースと経営視点での最適化

離脱率の改善では、「数値だけ」「分析だけ」に頼りすぎると、肝心なポイントを見落とすことがあります。

ユーザーの心理や現場スタッフの声を軽視せず、「なぜその離脱が起きているのか」を必ず現場目線で掘り下げることが大切です。

また、離脱率は単なる中間指標ではありません。顧客満足度やLTV、SEO評価など、長期的なビジネス成果とも密接に関わる重要な指標です。

経営層やマネジメント層は、売り上げやCVだけでなく、顧客のリピート増加やサイト全体の価値向上につながる「全体最適」の視点で評価・運用していきましょう。

離脱率改善のゴール設定と、すぐ実践できる次の一手

離脱率の改善は、ユーザーがストレスなく快適に利用できるWebサイトをつくるための重要なステップです。

まずは、どのページで離脱が多いかデータで把握し、必要に応じてユーザーの行動や意見も分析しましょう。

そこから、わかりやすいコンテンツやナビゲーションの整理、目立つCTAの設置、ページ表示速度の向上など、課題ごとに優先順位をつけて改善していきます。

改善した施策は必ずKPIを設定し、効果を測定しながらPDCAサイクルを回して継続的に見直すことが大切です。

こうした取り組みを積み重ねることで、「また使いたい」と思われるWebサイトへと成長し、最終的には売り上げやビジネス成果にもつながります。まずは身近な課題から始めてみてください。

FAQ|よくある質問と回答

離脱率」に関するよくある質問と、その答えをまとめました。対策や運用の参考にしてください。

Q:直帰率と離脱率の違いは? どちらを重視すべき?

A:直帰率と離脱率は役割が異なり、サイトの改善目的によってどちらの指標を重視すべきかが変わります。

直帰率は「訪問者が最初に開いたページだけを見てサイトを離れた割合」、離脱率は「そのページが最後に閲覧されたページである割合」です。

オウンドメディアで検索流入や記事の初回印象を強化したい場合は直帰率を重視します。一方で、サービスサイトやECで「カート」「お問い合わせ」などのページごとにユーザーを逃していないかチェックしたい場合は離脱率がカギとなります。

このように、集客改善には直帰率、課題のあるページを発見するには離脱率を活用しましょう。

Q:離脱率には業界ごとに「適正値」がある? どこまで下げればいい?

A:適正な離脱率の目安はサイト種別や業界、コンテンツ特性によって異なります。平均を大きく上回る場合は改善が必要です。

- ブログ・メディア:50~70%

- コーポレートサイト:30~50%

- ECサイト:40~60%

これを大きく上回る場合は要注意です。ただし、FAQやアクセスページなど、1ページだけで用が済むタイプのページは離脱率が自然と高くなるため、一律に低減を目指す必要はありません。

改善すべきか迷ったら、以下の点を判断材料にしましょう。

- 同業他社の平均値と比較する

- 目標KPI(CV等)から逆算してゴールを設定

LTVや商談化数と関連付けてモニタリングするのも近年のトレンドとされています。

Q:離脱率が高いページはどうやって発見し、優先順位をつければいい?

A:PV(表示回数)が多いものの、離脱率も高いページから優先して改善しましょう。ビジネスインパクトが大きく、改善効果が売り上げやCVに直結しやすいためです。

- GA4の探索レポート機能で「ページパス」と「離脱数」「PV」を抽出

- 離脱率=離脱数÷PVで計算

- PVが多く離脱率も高いのページを特定

このようにして特定したページを真っ先に改善しましょう。

体験的アドバイス:「CVに直結するページ(例:サービス紹介・事例・料金・お問い合わせ)」ほど、少しの改善で大きな成果が得られる傾向にあります。反対に、PVが少なく離脱率が高いページは後回しでも問題ありません。施策実施前に「ここで離脱する理由はこれだろう」という仮説を必ず立てておくと、定性調査も効率化になります。

Q:離脱原因はデータを分析するだけでわかる?

A:数字だけでは「本音の離脱理由」は見えません。必ず定性調査も実施しましょう。

アンケートやユーザーテスト、ヒートマップで実際のユーザーの動きや声を集めることで、意外なボトルネックが発見できるためです。「入力項目が多くて途中離脱」「会計ボタンがわかりにくい」「スマホでの表示が崩れていた」など、現場の生の声や行動が大きなヒントになります。

データ分析+ユーザー目線の定性調査で、本当の改善ポイントを発見しましょう。

Q:AI・パーソナライズは本当に離脱率改善に効く?

A:AIやパーソナライズ施策は、離脱率や直帰率の改善に一定の効果があります。

なぜなら、ユーザーごとに最適な情報や商品を提案できるため、興味・関心に合ったコンテンツを提供しやすいからです。

一方で、不自然なパーソナライズや、しつこいリターゲティング広告などは、逆にストレスとなり離脱を招くケースもあります。

重要なのは、「ユーザー目線で役立つ内容かどうか」を常に意識し、やりすぎず、自然な運用を心がけることです。

Q:スマホ(モバイル)とPC、離脱率改善策は何が違う?

A:スマホ(モバイル)とPCでは、離脱率改善のポイントが大きく異なります。

- スマホ(モバイル)

→ ページ表示速度、画面の見やすさ、ボタンの押しやすさが最重要です。

画面が小さいため、操作性や表示速度にストレスを感じやすく、すぐに離脱される傾向があります。 - PC

→ 詳細な説明、比較表、FAQなど「じっくり読ませる」深いコンテンツが効果的です。

PCユーザーは画面が広く、多くの情報を比較しながら検討する傾向があります。

さらに、A/Bテストやヒートマップ分析の設計も、スマホとPCで分けて行うのが一般的です。

このように、両者のユーザー行動やニーズの違いを意識し、それぞれに最適な改善策を取ることが離脱率改善のポイントです。

【出典】

GENIEE CX NAV1 離脱率の悩みを解決!業界平均と効果的な改善策でユーザーを引き留める方法

GENIEE CX NAV1 ECサイトの離脱率を劇的に下げる!

Google検索セントラル Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について

iMark Infotech Best Practices for Website Pop-ups: Do’s and Don’ts

インプレス レノボ・ジャパンECサイトでの購入者純増成功事例。カートページからのCVRが30%以上も向上した施策とは?

インプレス ゲームメーカー大手セガフェイブのECサイト改善事例。使いやすさを求めて離脱率最大20%改善のアプローチとは?

Rosetta.ai スキンケアブランド、Forest Beautyは、レコメンドAIの導入で生まれ変わり、直帰率を14.25%低減

BOXIL Magazine AIレコメンドエンジンおすすめ比較5選!手法・メリット・活用シーン

Qlik 日本の大企業の半数以上が、信頼性の問題を理由に AI への投資を縮小

Semrush Blog Mobile vs Desktop Use and Trends in 2025