オウンドメディアとは?定義からAI活用・失敗しない運用ノウハウまで徹底解説

目次

デジタルマーケティングが複雑化するなか、自社でコントロールできる情報発信基盤として、「オウンドメディア」は今や企業にとって必須の戦略となりました。

しかし、多くの企業が「始めたものの成果が出ない」「何から手をつければよいかわからない」という課題に直面しているのが現実です。

そこで本記事では、オウンドメディアの基本概念から最新のAI活用術、実践的なノウハウまでを体系的に解説します。

「公式サイトだけでは限界を感じている」「SNS運用に疲れてしまった」「もっと安定した集客チャネルを確立したい」とお考えの方が明日から使える具体的な手法が詰まっているので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- オウンドメディアの定義、メリット・デメリット、他のメディアとの違い

- 成功のための運用原則、目的別活用法、失敗から学ぶポイント

- AI活用、未来予測、法的リスク、UI/UX改善

オウンドメディアの基本理解と役割

オウンドメディアの定義や特徴、ほかのメディアとの違いを正しく理解することが成功への第一歩です。

まずは基本を整理し、なぜ多くの企業がオウンドメディアに注目するのかを見ていきましょう。

オウンドメディアの定義と特徴

オウンドメディアとは、企業や個人が自ら所有・管理・運営する情報発信の基盤のことです。

「Owned(所有する)」という意味のとおり、自社で完全にコントロールできるメディアであり、具体的には、公式ブログやコラムサイト、動画チャンネル、メールマガジンなどが該当します。

最大の特徴は、発信内容を自社で決められる点にあります。

つまり、広告やSNSのように外部のルールやアルゴリズムに左右されることなく、独自の情報や価値観をじっくりと伝えることが可能です。

また、継続的に情報を蓄積していくことで評価が高まれば、検索エンジンからの自然流入も期待できるでしょう。

オウンドメディアと公式サイトの違いと役割

公式サイトが会社概要やサービス紹介といった企業の基本情報の掲載を主な目的とするのに対し、オウンドメディアは業界のノウハウや現場の声、企業のストーリーなどを幅広く発信する場として機能します。

主な役割は以下のとおりです。

- ブランドイメージの構築と信頼性の強化

- 潜在顧客との関係性を深める情報を提供

- 検索エンジンからの自然流入による新規顧客獲得

- 既存顧客のロイヤルティ向上

顧客との長期的な関係づくりに適している点が、オウンドメディアと公式サイトの大きな相違点といえるでしょう。

トリプルメディア・PESOモデルから見る他メディアとの違い

マーケティングの世界では、メディアを分類する主要な枠組みが2つあります。それがトリプルメディアとPESOモデルです。

メディア分類の進化:トリプルメディアからPESOモデルへ

| メディア種別 | 管理主体 | 具体例 |

|---|---|---|

| Paid(ペイドメディア) | 企業(他社) | テレビCM、Web広告、雑誌広告 |

| Earned(獲得メディア) | 第三者 | 報道、口コミ、SNS投稿、ブログ |

| Owned(所有メディア) | 企業(自社) | 公式サイト、オウンドメディア、メルマガ |

| メディア種別 | 管理主体 | 具体例 | 変更点 |

|---|---|---|---|

| Paid(ペイドメディア) | 企業(他社) | テレビCM、Web広告、雑誌広告 | 変更なし |

| Earned(獲得メディア) | メディア・専門家 | 報道、パブリシティ、インフルエンサー | 従来Earnedの一部のみ |

| Shared(共有メディア) | 一般ユーザー | SNS投稿、口コミサイト、個人ブログ | 従来のEarnedから新たに独立 |

| Owned(所有メディア) | 企業(自社) | 公式サイト、オウンドメディア、メルマガ | 変更なし |

PESOモデルでは、従来のEarned(獲得メディア)を「Earned(パブリシティや報道)」と「Shared(SNSでのユーザー投稿)」に細分化しており、現代のSNS普及を反映した枠組みとなっています。

オウンドメディアは自社資産として運用しやすく、長期的な情報蓄積や顧客との接点の強化に最も適したメディアです。

オウンドメディアのメリット・デメリット

オウンドメディア運用で得られる効果と直面しがちな課題を理解することで、より戦略的な取り組みを行えるようになります。

ここからはオウンドメディアのメリットとデメリットを紹介します。

企業・個人が得られる主なメリット

| カテゴリ | メリット | 具体的効果 |

|---|---|---|

| コスト面 | 広告費削減 | 自然検索からの安定流入で広告依存が下がる FAQ・ヘルプ整備で問い合わせ件数減 → CS対応工数削減 |

| ブランディング | 認知度・イメージ・価値観 | 指名検索・直接流入の増加 → ブランド想起向上 良質な被リンク/掲載増 → 社会的証明の強化 |

| 信頼性 | ユーザーからの信用・安心感 | 不安解消コンテンツで離脱率低下・CVR改善 事例・比較記事で商談化率向上 |

| 顧客関係 | ファン育成 | 会員/メルマガ登録の増加 → 継続接点の拡大 リピート率・継続率向上 |

| データ活用 | 行動データ蓄積 | 検索意図×閲覧データで企画精度向上 ABテストの学習速度UP → 見出し・CTA最適化 |

| 資産価値 | コンテンツの資産化 | エバーグリーン記事で長期安定流入(集客資産化) 被リンク資産の蓄積 → ドメイン評価向上・順位底上げ |

これらのメリットからもわかるように、オウンドメディアは中長期的な事業成長の基盤となります。

よくある失敗パターン・デメリット

オウンドメディアの運用には複数のメリットがある反面、成果が出るまでに時間を要することが多いことに加え、リソース不足や担当者の知識不足が障害となる場合もあります。

特に、コンテンツの更新が続かず、形式的な運用となってしまう事例も少なくありません。

運用の失敗を防ぐためには、目標の達成度合いを数値で測れるように明確な指標を設定し、ターゲットや目的の定期的な見直しを行うことが重要です。

必要に応じて外部リソースや専門家の協力も積極的に活用し、無理のない運用体制を構築することをおすすめします。

成功のための基本原則

オウンドメディアで失敗を避け、継続的な成果を出すためには、以下の基本原則を守ることが重要です。

専門性の維持:自社の専門領域から外れたトピックは避け、深い知識を活かせる分野に集中する

コンテンツの品質を重視:キーワード数や外部リンク数にこだわらず、ユーザーにとって本当に価値のあるオリジナルコンテンツを作成する

トピカルオーソリティ(特定分野での権威性・専門性)の強化:関連性の高いテーマで一貫したコンテンツを発信し、その分野での権威性を構築する

アルゴリズム変更への対応:Googleの方針変更を定期的にチェックし、トラフィック重視から価値提供重視にシフトする

継続的な監視と改善:単発の対策ではなく、長期的な視点でコンテンツ戦略を見直し続ける

月次レビューの実施:他部門との連携を密にし、月ごとの改善点をその都度反映する体制をつくる

担当者間の情報共有:ノウハウや情報の交換を定期的に行い、組織全体の運用力を向上させる

読者反応の継続監視:データに基づいた改善を継続し、形だけの運用を避ける

ターゲット別の内容調整:ユーザーのレベルに合わせたコンテンツ作成と品質管理の徹底を行う

HubSpotの事例が示すように、たとえ業界リーダーであっても、これらの基本原則から逸脱してしまうと大きな代償を払うことになりかねません。

運用の形骸化を避けるため、読者の反応を常に意識し、データに基づいた改善を継続することが大切です。

▼オウンドメディアの立ち上げから収益化、さらにはAIを活用した効率化までは以下の記事で解説しています。

オウンドメディアの目的別活用法と効果

目的に応じた戦略的な運用を行うことで、オウンドメディアの効果を最大化できます。

ここではリード獲得のポイントやブランディングの成功パターン、業界特性を踏まえた実践的なアプローチ方法を具体的に解説していきます。

リード獲得・顧客育成の実践手法

検索エンジン最適化(SEO)対策を行った記事やダウンロード資料、ホワイトペーパーを用意し、見込み顧客(リード)を集めて育成する手法が主流です。

上位表示されるようにキーワード選定を行ったり、コンテンツ最適化、内部リンク構築などを施してみてはいかがでしょうか。

獲得したリードとはメールマガジンや限定コンテンツを活用して関係性を深め、最終的な問い合わせや商談へとつなげます。

重要なのは、ユーザーの行動を分析し、最適な導線を構築することです。

例えば、「資料ダウンロード→メルマガ登録→セミナー参加→商談」といった段階的なアプローチにより、確実な顧客育成を実現できます。

ブランディング・採用強化など目的別成功パターン

ブランド力向上のためには、企業理念や働き方、現場スタッフのストーリーなどを積極的に発信するのが効果的です。単なる商品紹介ではなく、企業の「人となり」を伝えることで、ユーザーとの感情的なつながりを築けます。

採用活動の面では、社員インタビューや職場の雰囲気、キャリアパス紹介などを行うと、求職者からの信頼獲得につながります。

実際の働く環境や社員の声を発信することで、企業文化への理解を深めてもらうことが可能です。

分析と改善を繰り返し、時代に合わせて発信内容を見直すことで、長期的なブランド価値の向上が期待できるでしょう。

業界別・規模別の戦略(BtoB/BtoC/スタートアップ向け)

| 業界・規模 | 主要ターゲット | 効果的なコンテンツ | 重視すべきKPI | 推奨ツール・手法 |

|---|---|---|---|---|

| BtoB企業 | 経営者・担当者 | 業界課題解説・事例紹介・技術解説 | リード数・ホワイトペーパーDL数 | MA・SEO重視 |

| BtoC企業 | 一般消費者 | 商品体験・レビュー・ライフスタイル | PV数・SNSシェア数・CV率 | SNS連携・UGC活用 |

| スタートアップ | 潜在顧客・投資家 | 創業ストーリー・成長過程・業界展望 | 認知度・メディア掲載数 | AI活用・省力化ツール |

BtoB企業では、業界課題や専門ノウハウを重視した記事が有効です。事例紹介や技術的な解説を通じて専門性をアピールすることで、信頼を獲得できます。

BtoC企業では商品体験やレビュー、SNS連携を活かした集客が効果的でしょう。ユーザーの感情に訴える内容や、日常生活に密着した情報発信が重要です。

スタートアップや少人数体制の場合は、人工知能(AI)や自動化ツールで業務を省力化し、段階的にコンテンツを拡充していく運用が成功しやすい傾向にあります。限られたリソースを効率的に活用することが成長のカギです。

失敗から学ぶ、成果を出すための運用ポイント

オウンドメディアで成功するには、計画から運用、改善まで一貫したフローが必要です。

ここでは、設計・体制づくり・継続運用のそれぞれの段階で押さえるべきポイントを、実践的な視点で解説します。

目的・ターゲット・ペルソナ設計の具体手順

まず「どのような成果を目指すのか」を明確化し、次にターゲット像(ペルソナ)を社内で共有します。

ペルソナとは「理想の顧客像」を年齢・職業・興味関心まで具体的に設定したもので、コンテンツ企画の指針です。

例えば、「35歳、中小企業の営業部長、業務のデジタル化に課題を感じている」といった具体的な人物像を描くことで、同様のターゲット層により刺さるコンテンツを作成できます。

また、カスタマージャーニーマップを作成すると、ユーザーの行動や関心の変化を可視化でき、適切なタイミングでの情報提供が可能になります。

▼カスタマージャーニーマップについては以下の記事で詳しく解説しています。

コンテンツ戦略と社内/外注体制構築ノウハウ

発信テーマや記事更新頻度を決定したら、社内メンバーと外部パートナーの役割分担を明確にします。社内では企画・編集・分析といった核となる業務を担当し、執筆やデザインなどは外部リソースを活用するのが一般的です。

内部リソースが不足する場合は、フリーランスの専門ライターを活用することで運用負担を軽減できます。

ただし、品質管理やブランディングのため、最終チェックは必ず社内で行うことが重要です。

外注先との連携においては、明確な執筆ガイドラインや定期的なフィードバック体制を整備し、期待する品質を維持しましょう。

▼成果につながるコンテンツディレクションについては、以下の記事で解説しています。

継続運営のポイントと改善サイクル

目標や重要業績評価指標の達成度を定期的にチェックし、課題が見つかったら即座に改善を実行します。

月次や四半期ごとに振り返りの機会を設け、数値だけでなくユーザーからの反応や市場の変化も考慮に入れることが大切です。

また、現場の声を運用に取り入れることで、形式的な運用を避け、実際の成果につながる改善を実現できます。

営業チームが得た顧客の声や、カスタマーサポートへの問い合わせ傾向なども貴重な情報源となります。

日々の小さな改善の積み重ねこそが、中長期的な成長を支える基盤となるでしょう。

HubSpotの失敗に学ぶ運用のコツ

実際の失敗事例から学ぶことで、同様の落とし穴を避けることができます。

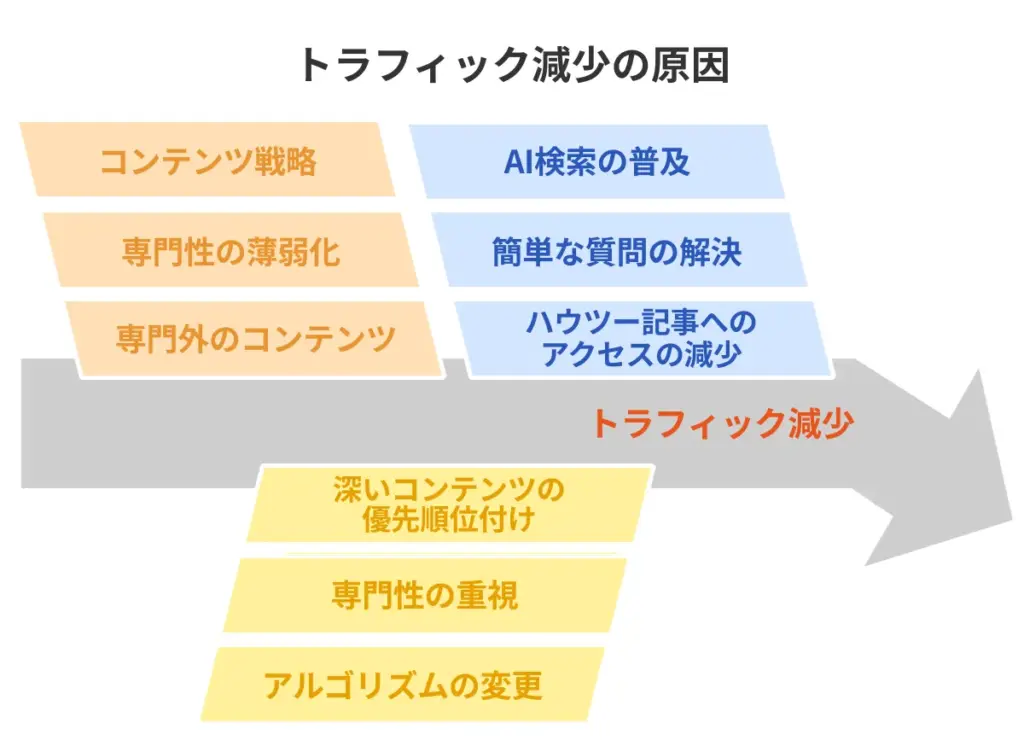

マーケティングプラットフォームを提供する米企業のHubSpotが運営するブログは2024年に前年比81%のトラフィック減少を経験し、多くのSEO担当者が注目しました。

HubSpotブログのトラフィックが減少した原因としては、以下の3点が考えられます。

- 専門外のコンテンツ拡散:CRM企業であるのに「名言集」や「退職届の書き方」などの関係ないトピックで記事を量産したことで専門性が薄まった

- Googleアルゴリズムの変更:2024年末のアップデートで、Googleが「その分野の専門家が書いた深い内容」を重視するようになったことで価値が低下した

- AI検索の普及:簡単な質問はChatGPTなどのAIで解決できるようになり、浅いハウツー記事にアクセスする人が減った

同様の失敗を避けるためには、これらの原因を考慮した運用を行う必要があります。

KPI設計・効果測定とデータ分析

データドリブンなオウンドメディア運用により、限られたリソースで最大の成果を生み出すことができます。

ここでは、適切な指標設定と継続的な分析によって確実に成長につなげる方法を詳しく見ていきましょう。

成果につながるKPI・KGIの考え方

KPI・KGI設定例(業種別)KPI・KGI設定のポイント

KPI(重要業績評価指標)としては、ページビュー(PV)数やリード数、コンバージョン率など、成果を可視化できる指標を設定します。

KGI(重要目標達成指標)は最終的なゴールを表す指標で、例えば「年間売上○○円達成」や「新規顧客○○人獲得」といった内容が該当します。

実務においては、KPIとKGIを切り分けて管理し、現場で定期的に共有・見直しを行うようにしましょう。

すべてのKPIがKGI達成につながっているかを常に確認することも重要です。

日々の効果測定・データ分析と改善Tips

Googleアナリティクス(GA4)やヒートマップなどを使い、ユーザーの流入経路や記事ごとの反応を確認しましょう。

GA4とは、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールで、Webサイトの訪問者数や行動を詳しく分析できます。

数字に詳しくなくても、よく読まれている記事や効果の高い導線を把握し、仮説検証と改善を積み重ねることが重要です。

例えば、「A記事からのお問い合わせが多い→同じテーマで関連記事を増やす」といった改善につなげることが考えられます。

併せて公式ヘルプの最新情報を随時チェックし、不明点は公式サポートなどを積極的に活用しましょう。データ分析は継続が命です。

AI時代のオウンドメディア運用・最新トレンド

AIの急速な進化により、オウンドメディア運用の手法も大きく変化しています。

新技術を活用した効率化と、人間にしかできない価値創造のバランスを取るには、どのような点に注意したらよいのでしょうか。

AI・自動化ツール活用術と注意点

代表的な生成AIとして、ChatGPTが挙げられます。

ChatGPTとは、OpenAI社が開発した対話型のAIツールで、自然な文章生成や質問への回答が可能です。

オウンドメディア関連では、情報整理や記事構成作成、校正の自動化に活用できます。

例えば、「○○業界の課題について1,000字で記事を書いて」といった指示を行うと、たたき台となる文章を短時間で生成します。

ただし、AIの出力内容には誤りが含まれる可能性があるため、必ず人の目で最終チェックし、著作権侵害の回避や事実確認を徹底する必要があります。

また、適切な運用ルールを設けてトラブルを未然に防ぐ意識も大切です。AIはあくまで支援ツールであり、最終的な責任は人間が負うという認識を持ちましょう。

▼人工知能(AI)を活用したコンテンツ制作については、以下で詳しく解説しています。

2025年以降のオウンドメディアの未来予測と対策

AI検索や生成AIによる自動化が進むなかで、オリジナルの情報や実体験、専門家による監修など「一次情報」の重要性が高まっています。

検索エンジンも、単なる情報の羅列ではなく、独自の視点や実体験を含むコンテンツを高く評価する傾向です。

表面的な量産型の記事よりも、その企業だからこそ発信できる独自のストーリーや実体験を伝えるコンテンツが信頼されやすくなっています。

今後は、AIと人間の協働により、効率性と独自性を両立させたコンテンツ制作が主流となるでしょう。

便利な技術を活用しつつも、人間らしい温かみや専門性を大切にした運用がオウンドメディア成功のカギとなります。

また、検索エンジン最適化(SEO)のトレンドやライティングスキル、分析手法なども常に進化しているため、継続的な学習が必要です。

チーム全体のレベルアップのためには、インターンやOJT(実地訓練)を活用するとよいでしょう。

新メンバーには基礎知識の習得から始めてもらい、段階的に実務を任せることで戦力として育成できます。

経験豊富なメンバーがこまめに知識を共有し、若手や新メンバーが新しい視点を提供するという相互作用により、組織全体の成長が促進されるでしょう。

オウンドメディア運営で注意したい法的リスクと著作権管理

安全なオウンドメディア運用のためには、法的なリスクや著作権の管理も欠かせません。

トラブルを未然に防ぐため、プライバシーや著作権に関する最新法令をチェックし、適切な対策を講じることが大切です。

コンテンツ制作時には、引用のルールや画像の使用許可、個人情報の取り扱いなど、基本的な法的知識を身につけておきましょう。

不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。

▼AI生成物と著作権の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

サイト構造・UI/UX改善の実践事例

ユーザーエクスペリエンス(UX)とは、「ユーザーが製品やサービスを利用することで得られる体験や印象、感情、満足感」のことです。UXは、オウンドメディアにおいてコンテンツの質と同じくらい重要な要素です。

デザインや構造の改善によってユーザーの利便性を向上させ、エンゲージメント向上と目標達成の両立が可能になります。

オウンドメディアでは、ナビゲーションやCTA(行動喚起ボタン)の配置、アクセシビリティの確保が離脱率の低減や成約率の向上に直結します。

CTAとは「Call To Action」の略で、ユーザーに特定の行動(お問い合わせ、資料ダウンロードなど)を促すボタンやリンクのことです。

実際にUI/UXを改善した企業からは、ユーザーの満足度が高まり成果がアップした事例が多く報告されています。

米調査会社のForresterの研究によると、UXに1ドル投資するごとに100ドルのリターン(ROI 9,900%)が得られたという報告もあります。

例えば、記事の読みやすさを向上させるため、文字サイズや行間を調整したり、スマートフォンでの表示を最適化したりすることで、ユーザーの満足度向上につながるでしょう。

成功するオウンドメディア運営への第一歩

オウンドメディア運営は、正しい設計と運用体制、継続的な改善により、小規模組織でも十分な成果を出すことが可能です。重要なのは、単なる情報発信ではなく、ユーザーと長期的な関係を構築することです。

AIやデータ分析ツールも活用し、自社独自の強みを最大限に発揮する運用を意識しましょう。技術の進歩によって効率化は進むものの、人間らしい温かみや専門性こそが差別化のポイントとなります。

オウンドメディアを成功させることは決して容易なことではありませんが、今回ご紹介した内容を、戦略的なオウンドメディア運営の足がかりにしてみてはいかがでしょうか。

継続的な改善とユーザー目線での価値提供により、成果につなげることができるはずです。

FAQ|よくある質問と回答

ここでは、基本設計からAI活用法、失敗パターンまで、オウンドメディア運用に関して多く寄せられる疑問について最新トレンドを踏まえて解説します。これから始める方も既存メディアを見直したい方も、ぜひ参考にしてください。

Q:オウンドメディアと公式サイトの違いは何ですか?

A:公式サイトは会社情報やサービス案内が主目的ですが、オウンドメディアはノウハウやストーリーを継続発信し、ブランド認知度向上や顧客関係を深める役割を担います。

- 公式サイト:基本情報・サービス説明中心

- オウンドメディア:業界解説・事例・社員紹介・コラム等を幅広く発信

潜在層からの自然流入やファン育成に強みあり

公式サイトだけでは伝わりにくい「現場の声」や「理念」を丁寧に届けることで、中長期的な信頼と集客の基盤を築くことができる

Q:成果が出るまでどれくらいの期間が必要ですか?

A:オウンドメディアの効果を実感するには、6か月〜1年程度の継続運用が必要といわれています。

- SEOやブランド構築には即効性がなく、コンテンツの蓄積がカギ

- 開始3か月でアクセスが伸び悩んでも、改善と継続で半年後に急伸する事例も多数ある

- 月次でPVやリード数などのKPIを測定し、テーマや導線を柔軟に見直すことが成果への近道

短期的な結果に一喜一憂せず、着実に積み上げることで成功につながります。

Q:コンテンツの外注と内製、どちらがよいですか?

A:専門性やブランド維持の観点から、核となる企画・編集は内製、執筆やデザインは外注活用が効果的です。

- 社内で戦略や品質基準を固め、必要に応じて外部パートナーに依頼

- 執筆・撮影・デザイン等はプロに任せることで運用効率が上がる

- 外注時も最終チェックや校正校閲は社内で行い、ブランドトーンを統一

- ガイドラインやフィードバック体制を整備して品質を担保

このような分担によって、リソース不足でも高品質な運用を実現できます。

Q:AI(ChatGPT等)の活用は本当に有効ですか?

A:AIは情報整理や記事構成の作成、下書きの自動化に非常に有効ですが、人による最終的な品質の確認・独自性付与は必須です。

- 構成案やFAQの下書き作成にAIを活用すると大幅に時短可能

- ファクトチェックやブランド視点の確認は人が担うべき領域

- AI頼りの量産型記事はSEO評価も低下傾向

- 著作権侵害回避や事実確認のルールを明確にして運用すべき

AIと人の役割分担が、効率と独自性の両立のカギです。

Q:失敗しないために最初に取り組むべきことは何ですか?

A:目的・ターゲット・KPIの明確な設計です。

- 「なぜやるのか」「誰に届けるのか」を社内全員で合意

- 理想顧客(ペルソナ)や数値目標を具体化し、定期的に進捗を確認

- ターゲットの悩みや関心ごとを徹底的に洗い出す

この明確な初期設計が、失敗リスクを劇的に下げます。

【出典】

SURFER Blog A Deep Dive into the Controversies and Misconceptions Surrounding HubSpot’s Organic Traffic Decline

文化庁 AIと著作権に関する考え方について

経済産業省・総務省 AI事業者ガイドライン(第1.0版)

OpenAI ChatGPT概要

Baymard 40+ UX Statistics (from 150,000 hours of UX Research)