AI検索時代の新常識!AIO(AI最適化)で企業サイトが選ばれるための実践ガイド

目次

2025年現在、GoogleのAI OverviewやOpenAIのChatGPTといったAI搭載検索サービスが急速に普及しています。

このような状況においては、従来のSEO(検索エンジン最適化)のみに頼った情報発信のままでは、AI検索時代に取り残される可能性が高いといえるでしょう。

そこで注目されているのが、

「AIO(AI Optimization)」です。

これは、AIに自社の情報を発見・引用・参照させるための新しい最適化戦略です。

本記事では、AIOの基礎知識から具体的な施策、コンテンツの制作フロー、そして外注時の注意点まで、企業のWeb担当者やマーケティング担当者がすぐに活用できる内容をわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

- AIO(AI Optimization)の重要性とSEOとの違いが理解できる

- AIOに対応するための具体的な施策・制作フローがわかる

- AIO対応を外注する際の注意点や信頼できる制作会社の選び方がわかる

AIOとは? 基本概念と重要性

AIによる検索体験が急速に進化するなか、企業のWeb集客やコンテンツ戦略も新たな転換期を迎えています。

従来のSEO対策だけでは成果を最大化しにくくなり、AI時代ならではの選ばれるコンテンツ作り、すなわちAIOの重要性が高まっています。

AI検索時代に求められる新しい最適化手法

AIOは、AI最適化とも呼ばれ、AI時代のWeb集客に不可欠な最適化手法です。

近年、Google検索のような生成AI技術を組み込んだ検索サービスやChatGPTなどの生成AIは、ユーザーの質問に直接かつ的確に回答する能力を飛躍的に向上させてきました。

この進歩により、AIが回答を生成する際の「情報源」として自社のコンテンツが選ばれることは、企業のマーケティング活動において極めて重要な価値を持つようになりました。

従来のSEOとの違い

従来のSEOがGoogle検索などでの上位表示を主な目的としていたのに対し、AIOではAIの中核を担う大規模言語モデル(LLM)が「引用しやすい」「信頼できる」と判断するコンテンツの質や構造の最適化が目的となります。

Google検索のAI機能の精度が向上し、OpenAIのChatGPTがビジネス向けサービスを拡大し続ける中、AIOの重要性はますます高まっています。

AIO導入の効果

認知度・権威性の向上

AIOに適切に取り組む企業は、AIが情報源として自社コンテンツを選択する機会を増やし、業界内でのポジションを強化できます。

Google AI OverviewやChatGPT、Perplexityなどの生成AIが回答を生成する際に、信頼性の高い情報源として引用されることで、従来のSEOでは獲得困難だった新しい形の権威性を確立できるためです。

新たなトラフィック獲得経路の創出

従来のGoogle検索の結果からのクリック以外に、AIによる回答内での言及や引用によって、間接的なブランド認知向上とトラフィック獲得が可能です。

ユーザーがAIの回答を信頼して行動する際、出典として表示された企業への関心が高まり、結果的に自社サイトへの訪問につながります。

競合優位性の確立

AIOは比較的新しい概念のため、早期に取り組む企業は先行者利益を享受できます。

AIが学習するデータソースとして自社コンテンツが優先的に選ばれる状況を構築することで、競合他社との差別化が図れるでしょう。

長期的な集客効果

信頼できる情報源として一度AIに認識されると、継続的に引用・参照される可能性が高まります。従来のSEOのような順位変動に左右されにくく、安定した集客効果を期待できます。

SEOとAIOの違いは何か? これからの最適な関係性

SEOが重視されてきた従来のWeb施策に、新たな最適化手法としてAIOが加わりました。そして、これからの時代、検索エンジン対策とAI対策の両輪でWeb集客力を高めることが求められています。

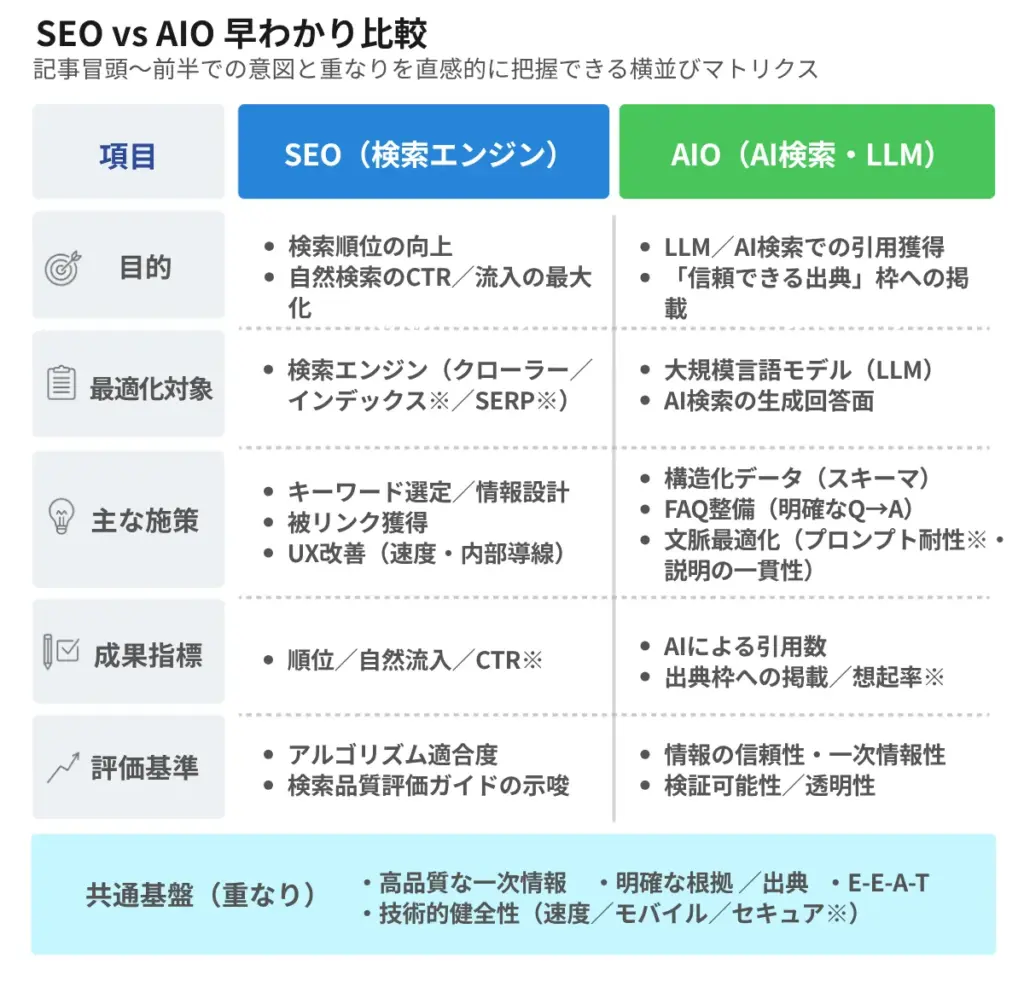

AIOとSEOの共通点と異なる点

AIOとSEOには共通点と異なる点があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

共通点

- 情報の「見つけやすさ」「理解されやすさ」を高めることを目的としている

どちらも、人や機械(AIや検索エンジン)がコンテンツを正しく発見し、内容を適切に理解できるように最適化します。

- 構造化や明確な表現を重要としている

情報を整理し、明快に伝えるために、見出し、箇条書き、Q&A形式などの工夫が有効となります。

- ユーザー(読者)の課題解決やニーズ対応が基本

単なる自己満足の記事ではなく、誰かの役に立つ、検索や質問に答えるコンテンツが重視されています。

- 信頼性・正確性

事実に基づいた正しい情報を提供します。

異なる点

| 観点 | SEO(従来) | AIO(AI最適化) |

|---|---|---|

| 最適化対象 | 検索エンジン(Googleなど) | AI・AI検索エンジン(ChatGPTなど) |

| 主要な成果 | 検索順位/クリック数 | AIによるの回答内引用/情報源認定 |

| 必要な施策 | キーワード/被リンク/UX | 構造化データ/FAQ/文脈最適化 |

| 一次情報の価値 | 高い(独自性重視) | 非常に高い(AIは一次情報を優先する傾向) |

| 評価対象 | Google、Bingなどの検索エンジン ページタイトルやメタディスクリプション | ChatGPT、Gemini、AI検索機能など Q&A形式のFAQページや手順や方法を明記したHow-to記事 |

| 重要要素 | キーワード、被リンク、サイト構造 | E-E-A-T、独自性、構造化データ、信頼性 |

| 主な施策 | タイトル・メタ情報最適化、内部リンク | 構造化データ実装、一次情報発信、著者情報、出典の明記 |

| 必要スキル | SEOライティング、テクニカルSEO | AIが理解しやすい文脈設計、一次情報発信、信頼性管理 |

これからのWebコンテンツ運用で重要なこと

従来のSEOでは「キーワード」や「被リンク(他サイトからのリンク)」が評価の中心でしたが、AIOではAIがより深く内容を理解しやすい「構造化データ」や「FAQ(質問と答え)」の明確な設置、そして「一次情報(独自の調査や現場データ)」の発信が大きなカギとなります。

特にAIOでは、AIに信頼できる情報源であると認識させるために、著者や発行元の明記、信頼性の高い一次情報の提供、ページ内容を正確に伝える構造化データの実装などが重要です。

こうした要素をバランスよく取り入れることで、SEOにもAIOにも強いサイトを目指すことができます。

さらに、これからは文章検索(自然文検索)への対応が欠かせません。

ユーザーは「〇〇するには?」「△△のおすすめは?」といった会話型の検索を行う傾向が強まっており、AIもこうした質問に直接回答を提示するようになっています。

そのため、質問文そのままを見出しや本文に組み込み、結論を冒頭で提示し、根拠や具体例を続ける構成が有効です。

FAQやHow-to形式を採用し、構造化データを設定することで、AIにも人間にも伝わりやすいコンテンツになります。

AI時代の検索最適化対策最前線

AI検索技術の進化により、SEO対策も大きな転換期を迎えています。例えばGoogleの「SGE(Search Generative Experience)」は、検索結果にAIが生成した要約や関連情報を直接表示する仕組みです。

この仕組みの実装により、従来の検索順位だけでなく「AIに引用されるかどうか」が新たな評価軸となりました。

さらに、「LLMO(Large Language Model Optimization)」の考え方も浸透し始めています。

これは、AIの一種である大規模言語モデルが理解しやすく、引用しやすいコンテンツ構造や情報設計を重視する施策です。

こうした最新の流れの中で、AIO(AI Optimization)は「AIに発見・引用される」ための最適化手法として注目を集めています。

従来のSEOの基礎を押さえつつ、AI検索時代に適応したAIO視点のコンテンツ設計や発信を行うことが、今後のWeb集客戦略には不可欠だといえるでしょう。

SEOとAIOは競合ではなく「共存」関係

SEOとAIOは対立するものではありません。むしろ、質の高いSEOはAIOの基盤です。

Google自身も、従来の検索の仕組みが重要であると発信し続けており、今後のWeb集客では、SEOを基礎としつつ、AIOの視点を取り入れてAIにもユーザーにも評価されるコンテンツを制作することが重要になります。

AIに評価されるコンテンツの原則「E-E-A-T」の本質

AI時代のコンテンツ制作では、「E-E-A-T」の考え方がこれまで以上に重要になります。

単なる情報の寄せ集めではなく、実際の経験や専門知識に基づくリアルな一次情報を発信することが、AIにもユーザーにも信頼されるための大きなカギとなります。

Googleの独自指標であるE-E-A-T

E-E-A-Tとは、Google独自のウェブコンテンツを評価するための基準です。

「どれだけ信頼できる・価値のある情報か」を判断するための4つの視点、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った指標です。

一方、ChatGPTやGeminiなどGoogle以外のAIでは、E-E-A-Tという用語やまったく同じ評価軸は必ずしも採用されていません。

ただし、「経験」「専門性」「信頼できる情報」といった要素は、どのAIでも高品質なコンテンツとして重視される普遍的なポイントです。

そのため、E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作を行うことで、Googleだけでなく他のAIからも信頼され、引用されやすくなるといえます。

AI時代の情報発信では、E-E-A-Tの各要素を満たすことが「本質的な品質向上」につながります。

E-E-A-Tとは:4つの指標の指標の具体例

EEATとは

- 「Experience(経験)」

実際に商品を使った感想や、サービスを体験した上でのレビュー

- 「Expertise(専門性)」

医師による健康アドバイス、弁護士による法律解説、プログラマーによる技術記事など

- 「Authoritativeness(権威性)」

業界団体や大学など、信頼されている組織や有名人による情報発信

- 「Trustworthiness(信頼性)」

会社の運営者情報や問い合わせ先が明記されている、引用元を明示している、セキュリティ対策がなされているサイト

AIが引用する情報源を選ぶ際、E-E-A-Tに基づいて、著者の専門性やプロフィール、情報の根拠やエビデンス、そして独自の視点があるかなどを総合的に評価します。

独自の「経験」に基づく情報が最優先される

AIOで最も重視されるのが、独自の「経験」や「体験」に基づいた一次情報です。具体的には、現場での取材やユーザーへのインタビュー、オリジナルの調査データなど、ほかでは見つからない情報を高く評価します。

AIOならではの最適化要素

従来のSEOではカバーしきれなかったAI対策を行うのがAIOです。ここでは、AIOならではの最適化要素を見ていきましょう。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 構造化データの実装 | 「よくある質問」とその答えを、決まったルール(構造化データ)に則ってWebページのHTMLソース内に記載します。 このときに使う「Schema.org(スキーマ・ドット・オーグ)」は、Googleなどの検索エンジンがページ内の情報を正しく理解できるように、HTMLソース内に入れる特別な「タグ」や「決まりごと」のことを指します。 例えば「これは質問です」「これは答えです」と教えるために、HTMLの該当部分に特定の記述(スキーマ)を加えることで、難しい知識がなくても簡単に利用できます。 これによりAIや検索エンジンに内容が伝わりやすくなり、検索画面でページが目立ち、ユーザーに選ばれやすくなります。 |

| 文脈最適化 | キーワードを並べるだけでなく、文章の流れや話のつながりが自然になるように書きます。 こうすることで、AIもそのページの内容やテーマをより正しく理解できるようになります。 |

| FAQ/Q&A形式の導入 | Webページの中に「質問」と「それに対する答え」をはっきり書いておくことで、AIや検索エンジンが内容を理解しやすくなります。 また、質問と答えがセットになっていると、AIが情報を引用しやすくなるだけでなく、ユーザーにもわかりやすいページになります。 |

| AIクローラー対応 | ChatGPTやClaudeなどのAIが、Webページを読めるように設定します。 Web上のページを自動で読み取り、学習や検索のための情報を集めるロボット「AIクローラー」に自社のページを希望通りに見てもらうには、「robots.txt(ロボッツ・テキスト)」というファイルで、「このページは見ていいですよ」と明示する必要があります。 robots.txtは、Webサイトの中に置く案内板のようなもので、AIや検索エンジンが利用するクローラーに対して「ここは見ていい」「ここは見ないでね」と伝える役割があり、希望するページに絞って見てもらうことで、AIにも主要ページの内容やサイト構造といった重要な情報が効率良く届きやすくなります。 |

| 引用されるための対策 | Webページに「この部分が引用です」とわかるタグや、著者・発行元などの情報をしっかり書いておきます。 こうすることで、AIや検索エンジンが「信頼できる情報」としてページを認識しやすくなります。 |

| エンティティマークアップ | Webページに登場する重要な人や会社、製品などに「これは**です」と特別なタグをつけて記載することを、「エンティティマークアップ」といいます(エンティティとは、実体、対象、個別に識別できるものの意味)。 この対策を行うことで、AIや検索エンジンが「この名前は有名人の**だ」「これはあの会社だ」と正しく理解できるようになります。 また、こうした情報はGoogleなどが使う「ナレッジグラフ(知識の地図)」ともつながりやすくなります。 ナレッジグラフは、たくさんの情報を整理してつなげる仕組みで、エンティティマークアップによって、Webページの内容がナレッジグラフに正しく統合され、より正確にAIや検索エンジンに伝わるようになります。 |

| AIが理解しやすい文章構成 | 「まず結論を書き、そのあとに理由やくわしい説明を続ける」という流れで見出しや文章を作ります。 こうすると、AIが内容をまとめたり、必要な部分だけ抜き出したりしやすくなります。 |

| AIフィードバックループ | AIがどのようにWebページの内容を引用しているかや、ユーザーがどんな行動をしているかを確認します。 その結果を基に、Webページの内容を少しずつ調整して、より良くしていきましょう。 |

| 動的データフィード | Webページにいつも最新の情報が表示されるように、「API連携」という仕組みを使います。 API連携とは、他サービスやシステムと自動で情報をやり取りする方法で、これを活用することでAIに新しいデータを提供しつづけることができます。 |

これらは、AI検索エンジンや大規模言語モデル(LLM)が「信頼できる情報源」としてWebページを扱うための要件です。

こうしたAIO対策を導入することで、AIによる検索や推薦、引用の機会を飛躍的に増やすことができます。

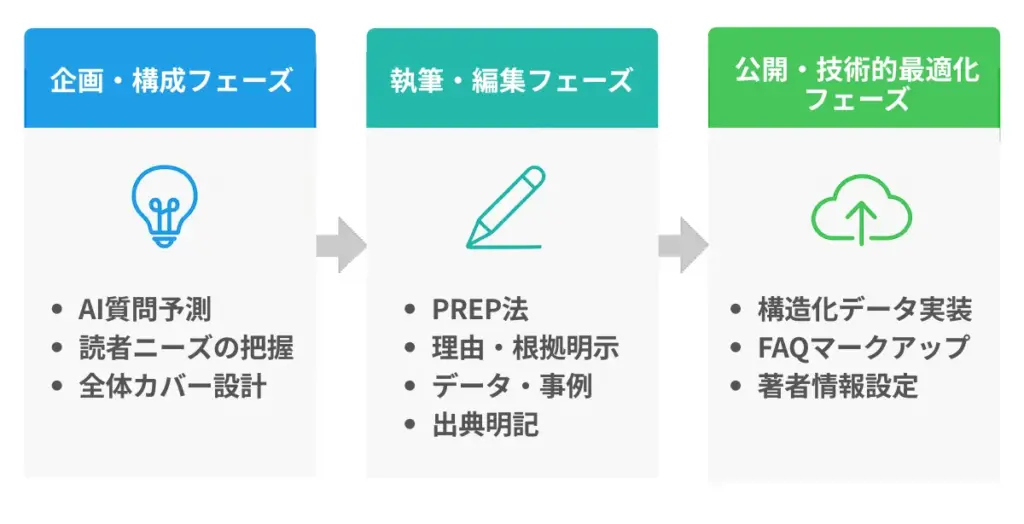

AIO対応コンテンツの具体的な制作フローと3つのポイント

AIOに対応したコンテンツを制作するにあたっては、従来のSEO対策とは異なる視点と工程が求められます。

AIO対応コンテンツを作成するための具体的な制作フローと、押さえておきたいポイントを確認しましょう。

1. 企画・構成フェーズ:AIが生成しうる「質問」を予測する

AIOでは、検索ユーザーのニーズに加え、「AIがどのような質問を生成し、それにどう答えるか」を予測した企画と構成が重要です。

AIは漏れや抜けがなく、全体をくまなくカバーしている情報を好むため、関連するデータや事例、比較、FAQなどを多角的に盛り込むと、回答の一部として引用されやすくなります。

(例:ターゲット顧客が抱えるであろう悩みを複数洗い出し、それら全体をカバーするような回答をコンテンツ内に用意する)

ユーザーの自然文クエリを反映する

AI検索時代では、「〇〇するにはどうすればいい?」「△△と□□の違いは?」といった文章型の検索(自然文クエリ)が増えています。

こうしたクエリに対応するためには、次の手順でページ構成に組み込むことが効果的です。

自然文クエリ-対応手順

- 実際の質問を収集する:

Google Search Consoleの検索クエリ、サイト内検索ログ、問い合わせメールやSNSコメントなどから実際の質問文を集める。

例:

Google Search Consoleで「テレワーク 生産性 上げる方法」という検索クエリを発見。SNSや問い合わせフォームでは「在宅勤務中の集中力を維持するコツは?」という質問が複数寄せられていた。

- クエリを整理:

グルーピング:似た意図を持つ質問をまとめ、1ページ1テーマの原則で設計する。

例:

「テレワーク 生産性」「在宅勤務 集中力」などの質問をまとめ、「テレワークの生産性を上げる方法」という1テーマの記事に統合。

- 質問文をH1や見出しに活用:

自然文のまま見出しに入れることで、文章検索や相談型検索にもヒットしやすくなる。

例:

H1を「テレワークの生産性を上げるには?今日からできる7つの方法」と設定し、H2に「集中できる環境の作り方」「効率的なタスク管理術」を設置。

- 回答は結論から提示:

冒頭100〜150文字で簡潔に答え、その後に根拠・事例・データを補足する。

例:

記事冒頭に「テレワークで生産性を上げるには、作業環境の最適化と時間管理の徹底が重要です」と結論を提示し、その後に具体的な方法を解説。

- FAQ形式を活用:関連質問を5〜8個まとめてページ末尾に置き、FAQ構造化データを設定することでAIや検索エンジンが理解しやすくなる。

例:

記事末尾に「昼休憩は何分が理想?」「オンライン会議の効率を上げるには?」など5つの質問と答えを掲載し、FAQ構造化データを設定。

この流れを実践することで、AIや検索エンジンにとって「質問と答えが明確で引用しやすいコンテンツ」になり、AI生成の回答にも含まれやすくなります。

2. 執筆・編集フェーズ:AIが引用しやすく、読者にとってわかりやすい文章を作成する

AIが引用しやすい文章には以下の共通点があります。

結論を先に述べる構造:PREP法(Point(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(結論))を用いて論理構造が明確な文章構成とすることで、AIが要点を素早く把握し、適切に引用できます。

理由や根拠の明示:主張や結論だけでなく、「なぜそういえるのか」「その根拠は何か」を明確に説明することで、AIが文脈を理解し、正確な引用を行えます。

具体的なデータや事例の活用:実際の数字や事例を示すことで内容に説得力を持たせると、具体的な情報としてAIに参照されやすくなります。

出典の明記:述べた内容の情報源や参考文献を明示することで、AIが引用元を正しく認識でき、情報の信頼性や正確性を高めることができます。

AIOはAIに対する施策ですが、実際に記事や回答を読むのは人間の読者です。そのため、読者が読みやすい文章であることも重要です。読者の理解を促進するためには、以下の要素を組み込むことが効果的です。

段落構造の最適化:一つの段落で述べる主要なアイデアは一つに絞り、段落間のつながりを明確にすることで、読者が内容を順序立てて理解できるようになります。

専門用語の適切な説明:専門的な概念や用語を使用する際は、初出時に簡潔な定義や説明を併記し、幅広い読者層に配慮します。

視覚的な構成要素の活用:見出し・箇条書き・図表・強調表示などを適切に使用することで、情報の階層構造を視覚的に明確にし、読者の理解をサポートします。

読者の予備知識への配慮:想定する読者層の知識レベルを考慮し、必要に応じて背景情報や基礎的な説明を加えることで、理解の障壁を取り除きます。

抽象概念と具体例のバランス:抽象的な概念には具体例を、具体例には一般化可能な抽象概念を併記することで、読者の理解を深めます。

3. 公開・技術的最適化フェーズ:AIに正しい情報を伝える

コンテンツを公開する際は、構造化データを用いて、FAQや著者情報などについて正しく設定することが不可欠です。この対策を行うことで、AIクローラーがページの内容を正確に理解し、適切に評価・活用できるようになります。構造化データを実装するには、コンテンツ管理システムであるCMSの機能やプラグインを活用したり、専門の制作会社に依頼したりする方法があります。

なお、代表的なCMSは以下のとおりです。

WordPress:専門的なプログラミング知識がなくても、直感的な操作でブログやWebサイトを簡単に作成・管理できるCMS

Movable Type:コンテンツの構造化と出力結果を考慮した、データ管理に優れたCMS

外注担当者必見! AIOに強い制作会社の選び方

AIO対応を外注する場合は、信頼できるパートナーを選ぶことが成功のカギです。ここでは、注意すべき点と良い会社を見極めるポイントを解説します。

注意したい制作会社の特徴

- 根拠に基づかない効果をうたう:「AIに必ず引用される」など、根拠なく効果を保証する表現には注意が必要です。

- 仕組みが不透明:具体的な施策や根拠を説明せず、サービス内容が「ブラックボックス」になっている制作会社は避けましょう。

- 実績が不明確:制作実績や第三者からの評価が確認できない会社との契約は、慎重に判断しましょう。

信頼できる制作会社の選び方

- 実績と専門性の提示:AIOやSEOに関する具体的な実績を公開し、専門知識に基づいた施策を提案してくれる。

- 透明性の高い説明:どのような手法でコンテンツを制作し、どのような効果が期待できるのかを、根拠と共にわかりやすく説明してくれる。

- 明確な料金体系:サービス内容と料金体系が明確で、契約前に詳細な見積もりを提示してくれる。

契約前には必ず複数の会社を比較検討し、それぞれの会社の専門性や透明性を見極めることが重要です。

AIO時代の信頼されるコンテンツ制作とパートナー選定

AI検索や生成AIの普及により、AIOの重要性は今後ますます高まります。これからは、従来のSEOで基礎を固めつつ、AIOによってAIからもユーザーからも評価・信頼される情報発信を実践することが不可欠です。

コンテンツ制作を外注する際は、本ガイドで紹介したポイントを参考に、制作会社の専門性や透明性を重視し、質の高いパートナーシップを目指しましょう。

FAQ|よくある質問と回答

AIOについてよくある質問をまとめました。

Q:従来のSEOとAIOの最大の違いは何ですか?

A:SEOとAIOでは、目的が異なります。

SEOは「検索エンジンでの上位表示」を目指すのに対し、AIOは「AIに引用・参照されること」を目標とする点が最大の違いです。AIOでは、独自性やE-E-A-T、明確な出典といった「情報の質」がより一層重視されます。

Q:AIOコンテンツで特に意識すべき「E-E-A-T」とは何ですか?

A:「E-E-A-T」とは、AIが情報の信頼性を評価するためのGoogle独自の4つの基準です。

それぞれ「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取っています。著者自身の体験談や独自の一次情報、専門的な知見、そして明確な根拠を示すことが、コンテンツがAIに選ばれるためのカギとなります。

Q:AIOに最適なコンテンツ構成のコツはありますか?

A:AIOに最適なコンテンツ構成とするには、結論ファーストと網羅性がポイントです。

コンテンツ内では最初に結論を述べるPREP法を採用し、読者の疑問に網羅的に答えるFAQ形式などを取り入れると効果的です。見出しや箇条書きで情報を整理し、AIが構造を理解しやすいように整えることも重要です。

Q:AIO対応の外注先を選ぶ際の注意点は何ですか?

A:AIO対応の外注先を選ぶ際は、実績と透明性に注意しましょう。

「必ず上位表示できる」といった根拠のない効果をうたう会社や、施策内容について具体的な説明がない会社には注意が必要です。過去の実績やクライアントからの評価を確認し、サービス内容と料金体系が明確な、信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。

Q:AIOでAIに評価されるコンテンツのコツはありますか?

A:AIに評価されるコンテンツを作成するには、「構成・内容」と「執筆ルール」の工夫が重要です。

構成・内容のポイント

一次情報と独自性:独自調査のデータ、ユーザーインタビュー、オリジナルの事例など、ほかにはない情報を含めることが最も重要です。

網羅性と明確な構造:読者の疑問に網羅的に答える構成を目指し、結論を先に述べる、FAQ形式を活用するなどの工夫をします。

透明性のある出典:主張の根拠となる情報源や参考文献を必ず明記します。

執筆時の基本ルール

簡潔で平易な表現:一文を長くしすぎず、専門用語には解説を加えるなど、誰にでもわかりやすい文章を心がけます。

冗長表現の回避:「~ということです」のような冗長な表現を避け、同じ語尾が続かないようにして文章のリズムを整えましょう。

表記の統一:サイト全体で用語や記号の使い方(例:英数字は半角)といった表記ルールを統一します。

これらのポイントを意識することで、AIと読者の両方から「質の高い情報」だと評価されやすくなります。

【出典】

Google検索セントラル AI 機能とウェブサイト

Google検索セントラル 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

Google検索セントラル Google 検索がサポートする構造化データ マークアップ