AI検索とは?仕組み・機能・主要サービス・活用事例まで徹底解説

目次

AI検索について、「従来の検索方法と何が違うの?」「今までのSEO対策はもう通用しないの?」「社内でAI導入と言われたけど、何から始めればいいかわからない」といった疑問を抱えるWebマーケティング担当者や広報担当者は少なくありません。

ChatGPTの登場以降、検索の世界は急速に変化し、GoogleのAI Overviewをはじめとする生成AI検索機能が次々と実装されています。

この変化により、従来のキーワード中心のSEO戦略だけでは、もはや十分な成果を得ることが困難になりつつあります。

しかし、AI検索について正しく理解し、適切な対策を講じることで、専門性や独自性を強みとする企業にとって新たな成長機会となるでしょう。

この記事では、AI検索の基本概念から具体的な活用方法、将来展望まで、実務担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

SEOライターへの発注指示や、社内会議での情報共有に活用できる知識を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

- AI検索の基本概念と従来のGoogle検索との違い

- AI検索を支える技術と主要サービスの特徴

- AI検索の導入事例と今後の展望

AI検索の基本と従来検索との違い

従来のGoogle検索に加え、AIによる検索が広まったことで、知りたい情報により早く、分かりやすくたどり着けるようになりました。

「複数のサイトを比較しなくても必要な情報をまとめてくれる」「文脈に合わせて最適な答えを返してくれる」といった利便性を感じている企業担当者は多いでしょう。

このような検索体験を一段と高める新しいアプローチが、AI技術を活用した検索システムです。

AI検索とは何か(広義の定義)

AI検索とは、自然言語処理・機械学習・生成AIを活用した検索技術全般を指します。従来のキーワード中心の検索から、ユーザーの意図や文脈を理解し、直接的な答えを提供する検索方法に変化しています。

つまり、情報を「探す場」から、質問をして「答えを得る場」になったと考えると分かりやすいでしょう。

AI検索のメリットは、機械学習アルゴリズムが検索クエリの背後にある意図を理解し、文脈に適した回答を生成できる点にあります。

言語の意味やユーザーのニーズを深く解析することで、より効率的な情報収集が可能になっています。

Google検索とAI検索の違い

従来のGoogle検索は「キーワード一致とインデックス重視」の仕組みで動作していました。

検索エンジンはWebページ内のキーワードとユーザーの入力キーワードを照合し、関連性に応じて順位付けした結果を、上位10記事として表示しています。

一方、AI検索は「文脈・意図を理解し、要約・直接回答を提示」するアプローチを採用しているのが特徴です。

例えば、検索結果ページの最上部にAIが生成した要約や回答が表示され、ユーザーは複数のサイトを巡回することなく求める情報を得られます。

Google検索とAI検索の具体的な違いについて、以下の表で見てみましょう。

この変化により、SEO戦略も「上位表示されること」から「AI検索で引用されること」へと需要が移りつつあります。企業のコンテンツ戦略においても、この違いを理解することが競争優位性の確保につながります。

▼AI検索時代のコンテンツ制作に関しては以下の記事にて詳しく解説しています。

AI検索を支える技術と仕組み

AI検索がなぜ従来の検索よりも優れた結果を提供できるのか、その背景には複数の先進技術が組み合わされています。

自社のコンテンツがAI検索でどのように評価されるのかを理解するためにも、これらの技術を知っておきましょう。

自然言語処理と文脈理解

AI検索の基盤となるのが自然言語処理(NLP)技術です。

この技術により、コンピューターは人間の言葉を文字列ではなく、意味を持つ情報として理解できます。

文章を単語に分解し、構文解析で文法構造を把握、さらに意味解析で文脈を理解する仕組みです。

Googleが開発した自然言語処理のAIモデル「BERT」や、OpenAIの文章生成AI「GPT」などの大規模言語モデル(LLM)は、文脈理解の高さが特徴です。

BERTやGPTは、単語の前後関係から文脈を学習し、同じ単語でも状況に応じて異なる意味を理解できます。

例えば「バット」という単語を検索した場合、野球の道具を指すのか、動物のコウモリを指すのかを、検索文全体の文脈から判断可能です。

より精密でユーザーの意図に沿った検索結果の提示につながっています。

機械学習とユーザーデータ活用

AI検索システムは、ユーザーの検索履歴、クリック行動、滞在時間などのデータを機械学習により分析し、「個別最適化検索」を提供します。

同じ検索クエリでもユーザーによって異なる結果を表示するケースがあるのは、このためです。

機械学習アルゴリズムは、パターン認識により「このユーザーがこの検索をした時に求めているのは何か」を推測できます。

過去の行動データから関心事を特定し、検索結果の順位調整や関連コンテンツを表示したりする機能だと考えると、イメージしやすいでしょう。

機械学習アルゴリズムがあることで、今後も検索精度は継続的に向上していきます。

ユーザーが検索結果をクリックするかどうか、どのページに長時間滞在するかといった情報が学習データとなり、より最適な結果提供につながるためです。

そのため企業は、検索学習アルゴリズムの仕組みを理解して、コンテンツを作成することが重要になります。

「弊社のサービス概要」といった一方的な情報発信ではなく、「集客でお困りの方へ:弊社サービスで解決できる3つの課題」のように、ユーザーの質問に答える形式でコンテンツを作成できないか考えてみてください。

ベクトル検索とセマンティック検索

ベクトル検索とは、文章や単語を数値の集合(ベクトル)に変換し、その数値同士の近さを比較することで「意味の似ている度合い」を判断する画期的な検索技術です。

例えば「車」を検索した場合、従来の検索では「車」という文字が含まれるページしか見つけられませんでしたが、ベクトル検索は「自動車」「運転」「保険」「タイヤ」といった意味の近い関連する概念も同時に検索対象とします。

セマンティック検索は、このベクトル検索を基盤として、検索クエリの意味や文脈を理解する技術です。

ユーザーの検索意図を深く解析し、意図に最も合うコンテンツを提供します。

単語レベルで一致する結果を表示するのではなく、概念レベルでの関連性を重視する点が特徴です。この技術によって、画像や音声を含む「マルチモーダル検索」の精度向上にもつながっています。

AI検索の主要機能と特徴

「商品やコンテンツの推薦機能をどう活用すればいいかわからない」「ユーザーに合った提案ができずコンバージョンが伸び悩んでいる」AI検索のパーソナライズ機能を活用して、売上向上のヒントを掴みましょう。

AI検索は、個人の行動パターンを学習し、最適なタイミングで商品を提案してくれます。

パーソナライズと商品のおすすめ

AI検索における商品レコメンデーション機能は、ECサイトやメディア配信において重要な役割を果たしています。ユーザーの過去の購買履歴、検索パターン、閲覧行動を分析し、「あなたへのおすすめ商品」として最適化された提案が可能です。

私たちに馴染みのあるパーソナライズの例として、Amazonの「こちらもおすすめ」や、Netflixの「あなたにおすすめの作品」といった機能が挙げられます。

関連商品を表示しているだけではなく、高度なAI技術によって個人の嗜好パターンを学習し、パーソナライズされた情報を提供してくれます。

ニュース配信サイトでも同様の技術が活用されており、読者の関心分野を分析して関連記事を表示しています。

これらの仕組みにより、ユーザーのサイト滞在時間やページ閲覧数などの「エンゲージメント」や、購入や問い合わせなどの成果につながった割合である「コンバージョン率」の改善が期待できます。

自社のサービスにもパーソナライズ機能をうまく活用できれば、顧客の潜在ニーズを発見し、新たなキャッシュポイントを生み出せるでしょう。

マルチモーダル検索

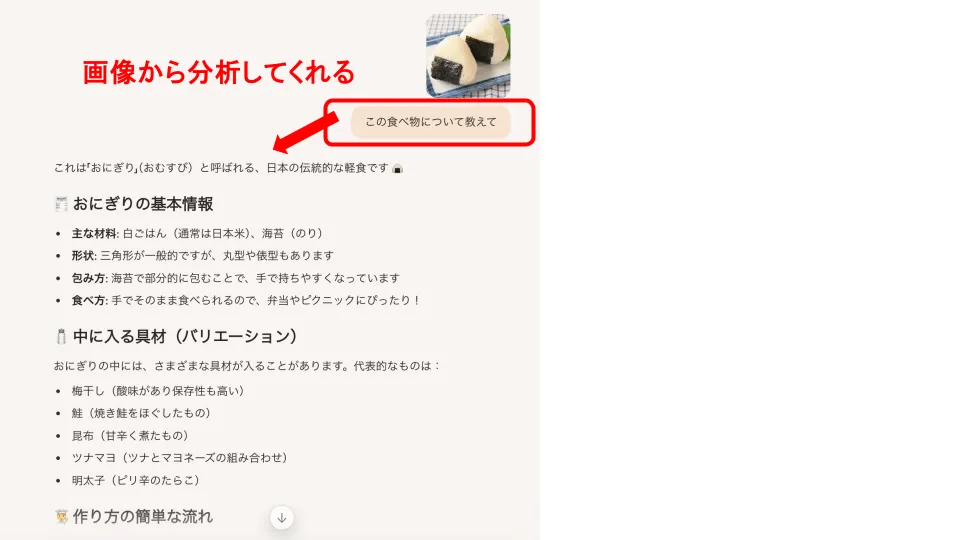

マルチモーダル検索とは、テキストだけでなく、画像、音声、動画を検索クエリとして活用できる機能です。これにより、言葉で表現しにくい情報も直感的に検索できるようになりました。

例えば、GoogleのAI画像認識アプリ「Googleレンズ(Google Lens)」では、写真を撮影するだけで、被写体に関する詳細情報(花の品種名や育て方、料理のレシピや栄養情報など)を取得できます。

Microsoftが開発した対話型AI検索サービス「Microsoft Bing Copilot」でも、画像をアップロードして「この食べ物について教えて」といった質問をすることが可能です。

音声検索も大きく進化しており、スマートスピーカーでの音楽検索では「さっき聞いた曲を流して」といった曖昧な指示でも、音声パターンや再生履歴から適切な楽曲を特定できます。

マルチモーダル検索によって、視覚や聴覚に訴える商品・サービスの検索技術も大幅に向上していることが分かります。

多言語対応とグローバル展開

AI検索の多言語対応は、単なる翻訳機能にとどまりません。

文化的背景を考慮した情報を提示することで、同じ商品やサービスの検索でも、地域ごとに重視される特徴や表現方法を適切にローカライズした結果で表示してくれます。

国際ビジネスを展開する企業にとって、この機能は、各地域のユーザーに最適化された検索体験を一元的に提供でき、大きなメリットとなります。

例えば、同じ商品の検索をした場合でも、日本では品質や安全性、アメリカでは価格や利便性を重視した結果表示を行うことで、地域別の個別対応コストを削減しながら、より効果的に顧客と接点を持てるようになります。

代表的AI検索サービスの比較

AI検索市場では、それぞれ異なるサービスが競合しています。

ここからは「どのAIを利用すれば良いか分からない」という方向けに、代表的なAI検索サービスを紹介します。

自社の用途や目的に応じて最適なサービスを選択することで、業務効率化や顧客満足度向上を実現できるでしょう。

Google AI Overview(AIO)の特徴と影響

「Google AI Overview」は、2024年8月に日本で正式導入されたGoogleの生成AI検索機能です。

検索結果の最上部にAIが生成した要約が表示され、複数の情報源から関連性の高い情報を統合して回答を表示します。

AIOの主な特徴は以下の通りです。

- 要点要約機能:複数サイトの情報を統合した包括的な回答

- 即時回答提示:検索結果ページを離れることなく情報取得が可能

- 情報源リンク:要約の根拠となった元サイトへのリンク表示

SEOやコンテンツ戦略への影響も顕著で、従来の「検索上位表示」から「AI検索での引用」に重点が移りつつあります。

AI Overviewからの参照を得るためには、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視した高品質コンテンツの作成が重要です。

しかし、ゼロクリック検索の増加により、Webサイトへの直接流入が減少する可能性も指摘されています。

Ahrefsが30万件のキーワードを分析した調査では、検索結果にAI Overviewが表示される場合、検索順位1位ページの平均クリック率が約34.5%低下することがわかりました。

「AI Overviewがあれば検索順位が低くてもアクセスが見込める」という期待とは裏腹に、従来のSEO対策に注力することが、上位表示のために重要だとわかります。

Google検索の機能のAI Mode

AI検索を活用してユーザーに最適な情報を届けるため、Google検索の機能の「AI Mode」が注目されています。

AI Modeとは、Google検索が対話型に切り替わる機能です。日本語版は2025年9月9日から提供が開始されました。

Googleの検索画面で「AI Mode」をオンにすると、AIによる要約機能(AI Overviews)だけでなく、複数回の質問と回答を一つの画面内でやりとりできるようになります。

検索結果のリンクをいちいちクリックして別ページで情報を探す必要がなく、会話の流れの中で知りたいことを次々と掘り下げられるのが特徴です。

例えば、旅行計画を考える場合、「北海道旅行のおすすめスポットは?」という質問から始まり、「自然を満喫できる場所を詳しく知りたい」という条件を加え、「現地で海鮮グルメが楽しめるスポットは?」とさらに絞り込む、といった複数のやりとりを、一つの流れで完結できます。

また、製品選びでも「ノートパソコンのおすすめ機種は?」という質問から、「動画編集に強いモデルだけを比較して」「口コミ評価が高い機種だけを見せて」などの質問にも、表や画像、レビュー情報付きで提示してくれます。

Bing CopilotとMicrosoftの戦略

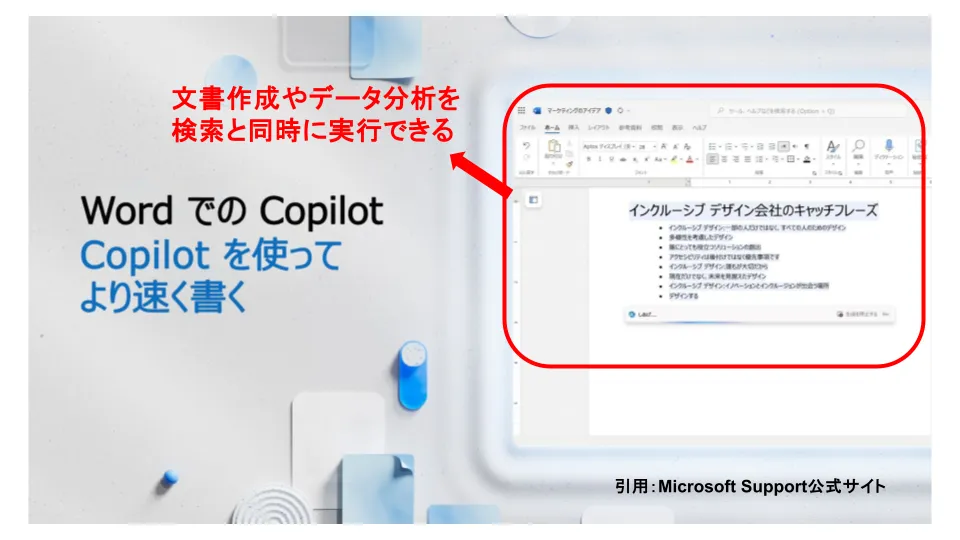

Microsoft Bing Copilotは、検索機能にChatGPTベースの生成AIを統合したサービスです。検索エンジンではなく、対話型でAIがアシスタントとして機能する仕組みが特徴です。

Bing Copilotが主要AIとして多くの方に使われている要因は、Microsoft Officeアプリとの連携力にあります。

Word、Excel、PowerPointなどのOfficeスイートと連携し、文書作成やデータ分析を検索と同時に実行できます。

検索しながら直接作業ができるため、業務を効率化したい方から高い支持を得ています。

企業内利用のメリットとして、Microsoft Teams内での情報検索や、SharePointと連携した社内ナレッジベース検索など、ビジネス環境に特化した機能が充実している点が挙げられます。

既存のMicrosoft環境を活用している企業にとって、シームレスな導入が可能な点が大きな魅力となっています。

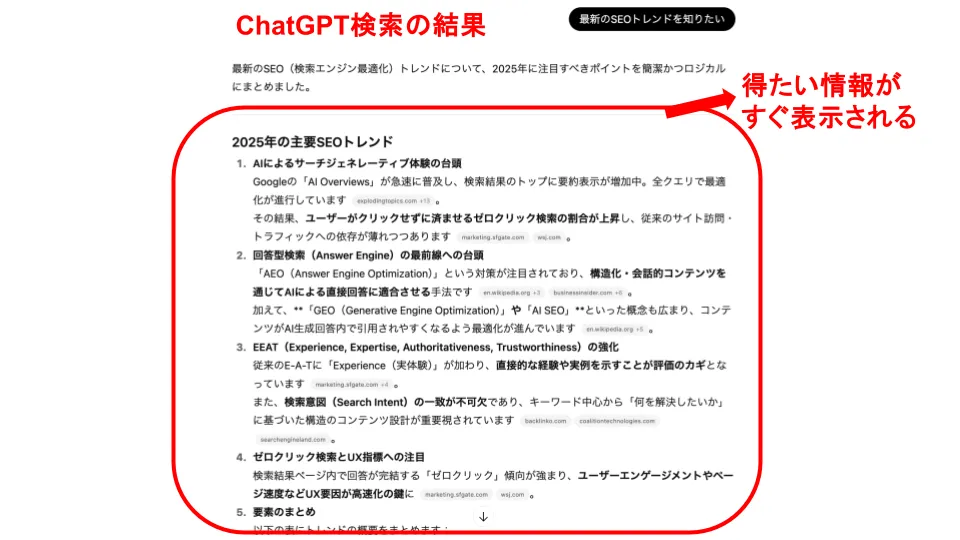

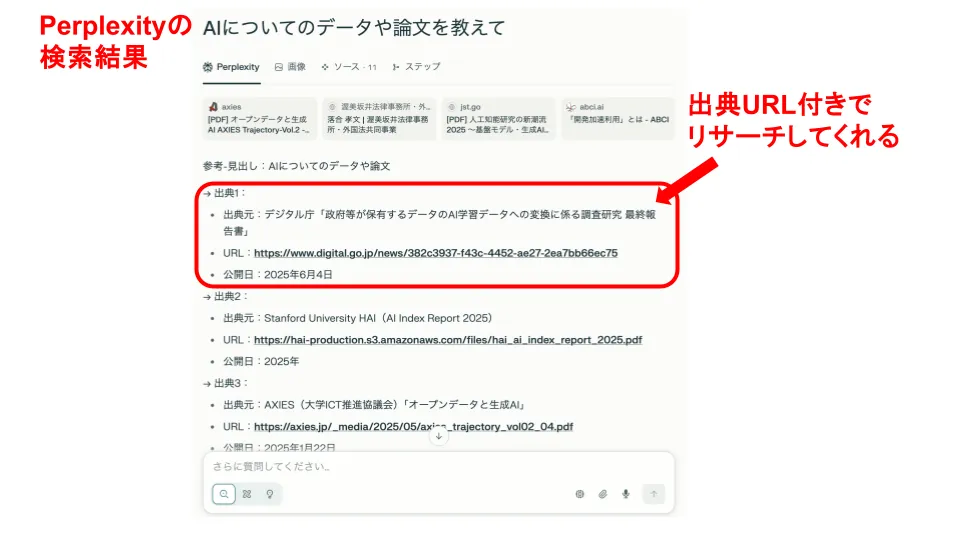

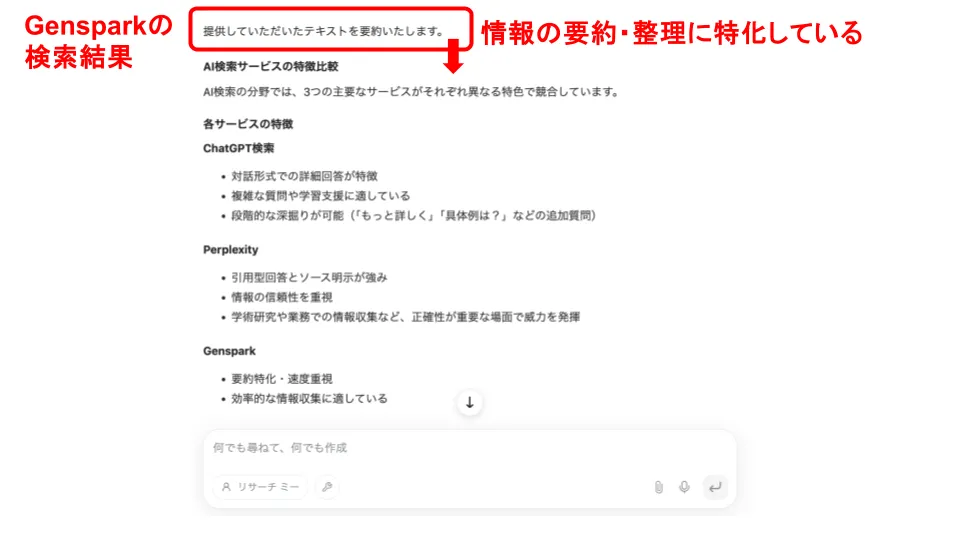

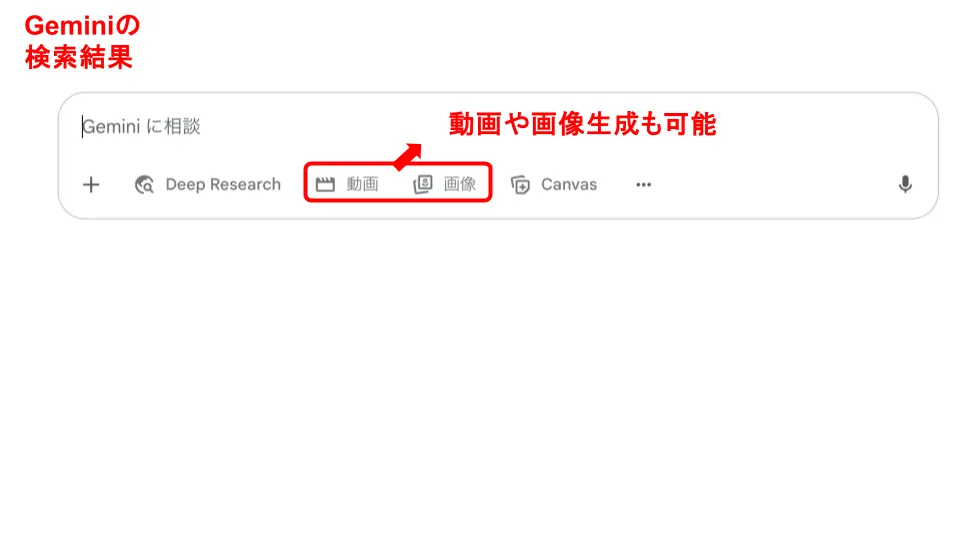

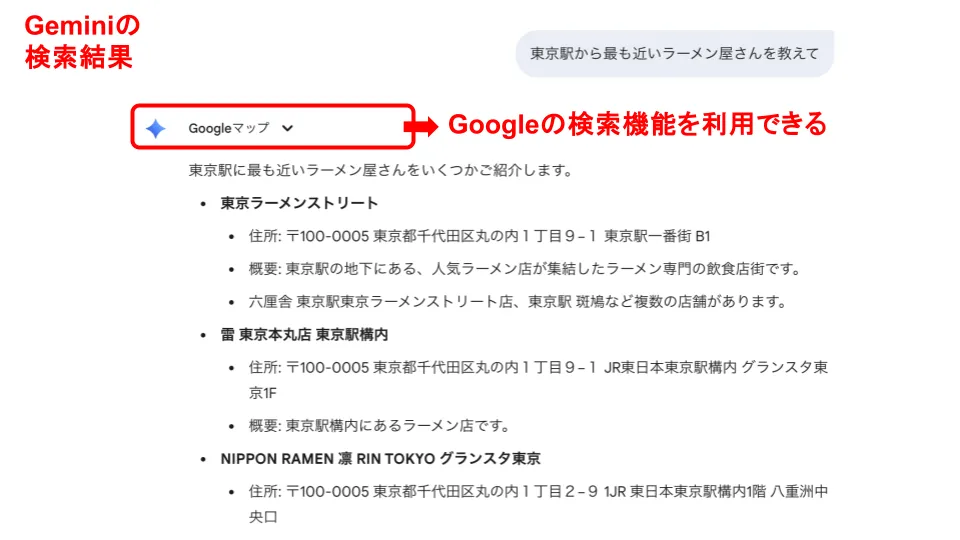

ChatGPT検索・Perplexity・Genspark・Geminiの特徴

AI検索市場には、それぞれ異なる特色を持つサービスが競合しています。以下の表に、主要サービスの特徴を整理してみました。

| サービス名 | 主な特徴 | 適用シーン |

|---|---|---|

| ChatGPT検索 | 対話形式での詳細回答 | 複雑な質問・学習支援 |

| Perplexity | 引用型回答・ソース明示 | 情報の信頼性重視 |

| Genspark | 要約特化・速度重視 | 効率的な情報収集 |

| Gemini | Google検索との連携・マルチモーダル対応 | テキスト、画像、動画などを含む検索 |

ChatGPTの検索モードは、対話を通じて段階的に詳しい情報を得られる点が強みです。「◯◯について教えて」から始まり、「もっと詳しく」「具体例は?」といった追加質問で深掘りできます。

Perplexityは、AI検索の回答に対して明確な引用元を表示してくれるため、情報の信頼性が強みです。学術研究や業務上の情報収集など、情報の正確性が求められる場面で威力を発揮します。

Gensparkは、大量の情報を効率的に要約・整理することに特化しており、時間をかけずに概要を把握したい場合に適しています。

Geminiは、Googleの検索機能と連携し、マルチモーダルに対応している点が特徴です。

AI検索の導入と業務活用事例

「AI検索の導入を検討しているが、実際にどんな効果があるのか分からない」「具体的にどう活用すれば、業務が効率化できるのだろう」こうした疑問を持つ企業担当者向けに、先行導入企業の成功事例を紹介します。

AI検索は、ビジネスの現場で業務効率化から売上向上まで、多くの成果をもたらしています。導入事例を通じて、自社での活用可能性や期待できる効果を考えてみましょう。

社内業務への導入例

企業のAI検索導入によって、社内の情報アクセス効率を大幅に改善している事例が増えています。

代表的な活用例は、社内FAQシステム、ナレッジ管理システム、文書検索システムなどです。

社内FAQシステムでは、従業員からの問い合わせを自然言語で受け付け、関連する社内規定や手続き方法を即座に回答できます。

従来のキーワード検索では見つけにくかった情報も、意図を理解した検索により適切に提示されます。

ナレッジ管理システムでは、過去のプロジェクト資料や技術文書から、現在の課題に関連する情報を効率的に抽出できます。

例えば「類似のプロジェクトでのトラブル対応事例」といった抽象的な検索でも、文脈を理解して文書を考えてくれます。

AIが、このような効率化を可能にすることで、企業はより付加価値の高い業務に人的リソースを集中できるようになります。

SEO・マーケティング施策への応用

AI検索時代のSEO戦略は、従来のキーワード最適化から「AI検索で引用されやすいコンテンツ作成」にシフトしています。具体的な対策は以下の通りです。

構造化データの実装

- スキーママークアップによる情報の明確化

- FAQ形式でのQ&Aコンテンツ構造

- パンくずリストや見出し階層の最適化

検索意図重視のライティング

- ユーザーの質問に直接答える文章構成

- 関連する疑問も含めた包括的な情報提供

- 実体験や専門知識に基づく独自性の確保

実際の成功事例として、ある不動産ポータルサイトでは物件情報をAIフレンドリーな形式で構造化し、地域特性や周辺施設との関連付けを強化しました。

結果、AIチャットボットからの参照率が4.5倍に増加し、問い合わせ数が前年比165%増加しています。

また、某オンライン銀行では投資商品情報をFAQ形式で再構築し、市場データとリアルタイム連携しました。

結果、AIが「30代向け積立投資の最適プラン」といった具体的な質問に直接回答できるようになり、新規口座開設数が2.8倍に増加した事例などがあります。

AI検索の最新動向と今後の展望

「AI検索の市場規模は実際どれくらい成長しているの?」「将来的にはどんな技術が主流になるのかわからない」「競合他社に遅れを取らないためには何を準備すべき?」こうした疑問を抱えている方も多くいるでしょう。

AI検索は市場の急速な成長と技術進歩により、今後さらに大きく変化していくことが予想されます。

数値データに基づいた最新動向を理解して、将来の変化に対応できる体制を整えておきましょう。

AI検索需要の拡大

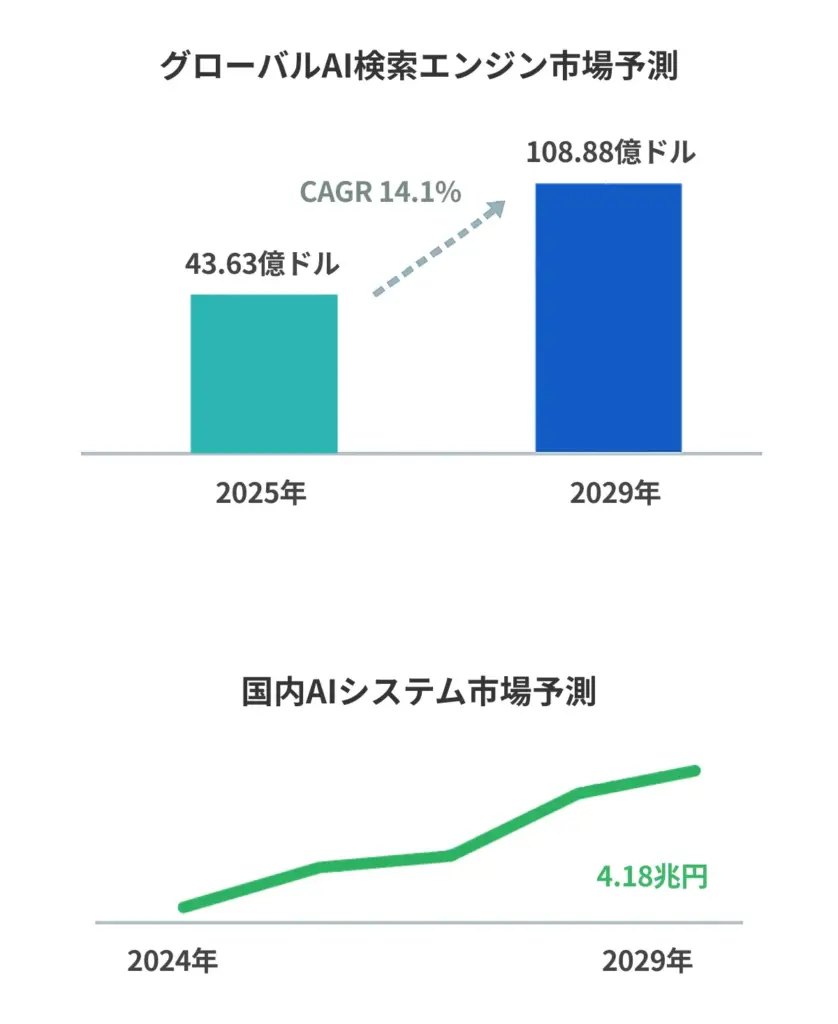

AI検索市場は爆発的な成長を続けており、複数の調査機関のデータでもその勢いは裏付けられています。

<世界市場の動向>

老舗デジタルマーケティングメディアSearch Engine Land(※)の記事によると、グローバルAI検索エンジン市場は、2025年の43.63億米ドルから2032年には108.88億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は14.1%といわれています。

※Search Engine Landの記事は、調査会社Coherent Marketing Insightのデータをもとにした数値を記載しています。

<日本市場の成長>

IDC Japanの調査によると、2024年の国内AIシステム市場は前年比56.5%増の1兆3,412億円に達し、2029年には4兆1,873億円規模に成長するとの予測です。

<分野別の成長率>

老舗デジタルマーケティングメディアSearch Engine Landの記事によると、2025年3月のGoogleコアアップデート以降、AI Overviewの表示数が大幅に増加しており、特に以下の分野で顕著に伸びています。

- エンタメ系:528%増

- 飲食系:387%増

- 旅行系:381%増

これらの数値は、AI検索が一般的に利用されるようになった表れです。AI検索の波に乗り切れるかどうかが競合との優位性につながるため、早急にAI検索対応のコンテンツ戦略やSEO施策の見直しを検討すべきでしょう。

特に成長率の高いエンタメ・飲食・旅行分野の企業は、自社コンテンツがAI検索で適切に引用されるよう、構造化データの実装やFAQ形式のコンテンツ作成などの具体的な対策を急ぐ必要があります。

技術進化と検索体験の変化

2025年は、AIが人の指示に従うだけでなく自律的に判断し行動できるようになった「エージェンティックAI元年」として位置づけられています。

つまり、従来の「人間がAIを使う」関係から、「AIが自律的に情報を処理し人間が監督する」関係へと変化しているのです。

<音声AIの進化>

音声認識精度の向上により、より自然な対話形式での検索が可能となりました。スマートスピーカーや車載システムでの音声検索は、テキスト入力に匹敵する精度になりつつあります。

<リアルタイム生成>

検索結果の生成速度が向上し、ユーザーが入力している途中でも適切な候補を提示できるようになりました。検索体験がより流動的で、双方向のやり取りができるものへと変化しています。

<マルチエージェント検索>

複数のAIエージェントが連携して、検索タスクを分担する技術も開発されています。

例えば、一つのエージェントが情報収集を行い、別のエージェントが要約を担当し、さらに別のエージェントが関連情報を収集する、といった作業が並行して行われます。

これらの技術進歩により、検索の概念そのものが「情報を探す」から「知識を共に作り上げる」形に変化していると言えます。

課題とリスク(著作権・プライバシー・信頼性)

AI検索の普及に伴い、いくつかの重要な課題も浮上しています。BtoB企業の発注担当者が外注指示時に注意すべき点として、以下の事項を押さえておきましょう。

<著作権問題>

AI検索が既存コンテンツを学習・引用する際の著作権処理が複雑化しています。

特に、要約生成時のオリジナル・コンテンツとの類似性や、適切なクレジット表示の方法について、明確なガイドラインの整備が急務となっています。

<情報の信頼性>

AI検索は複数のソースからの情報を統合するため、誤情報や偏った情報が混入するリスクがあります。

特に、医療・金融・法律分野では、不正確な情報の混入が深刻な影響を与える可能性があるため、情報の検証プロセスが不可欠です。

<プライバシー保護>

ユーザーの検索履歴や行動データを活用したパーソナライズ機能には、個人情報保護の観点から慎重な取り扱いが求められます。

少なくとも、GDPR(EU一般データ保護規則)や日本の個人情報保護法への準拠が必須です。

特に外注時には、以下の点にも注意が必要です。

- 情報ソースの確認と信頼性の検証体制

- 著作権クリアランスの確保

- ファクトチェック体制の整備

- プライバシーポリシーの明確化

これらのリスクを適切に管理することで、AI検索の恩恵を最大化しながら、法的・倫理的な問題を回避できます。

▼perplexity ファクトチェックについては以下の記事で詳しく解説しています。

AI検索とは何か

AI検索とは、GoogleのAI OverviewやChatGPT検索などに代表される、AI技術を活用した新しい検索方法の総称です。

従来の「キーワードを入力してサイトを探す」検索から、「質問を投げかけて直接答えを得る」検索へと変化しており、世界市場では年14.1%という急速な成長を見せています。

企業のコンテンツ戦略も「検索で上位表示される」ことから「AI検索で引用される」ことへの転換が求められており、専門性や信頼性を重視したコンテンツ作りが必要です。

まず自社の重要なキーワードで実際にGoogle検索を行い、AI Overviewが表示されるかどうかを確認してみてください。

その上で、既存のコンテンツを「よくある質問と回答」の形式に再構成し、ユーザーの疑問に直接答える文章構造に変更することから始めましょう。

FAQ|よくある質問と回答

ここでは「AI検索」に関して、特によく寄せられる疑問をまとめました。従来検索との違いや導入効果、SEO施策との関係など、実務で役立つポイントを分かりやすく解説します。

Q:AI検索とは具体的に何を指すのですか?

A:AI検索とは、自然言語処理や機械学習を活用し、文脈や意図を理解して答えを提示する検索技術の総称です。

従来のGoogle検索が「キーワード一致」で情報を探す仕組みだったのに対し、AI検索は「質問に対して直接回答」を返す点が大きな違いです。Google AI OverviewやBing Copilot、ChatGPT検索などが代表例で、従来の「サイトを探す」から「答えを得る」検索へと進化しています。

Q:Google検索とAI検索の違いは何ですか?

A:Google検索はキーワード一致を重視し、AI検索は意図理解と直接回答提示が特徴です。

従来は上位10記事を表示してサイト訪問が前提でしたが、AI検索は最上部に要約や直接の答えを表示するため、ユーザーはサイトを巡らずに解決できることが多くなりました。そのためSEO戦略も「上位表示」から「AI検索で引用される」ことが重要になりつつあります。

Q:AI検索を支える主要技術は何ですか?

A:AI検索は「自然言語処理」「機械学習」「ベクトル検索」の組み合わせで成立しています。

- 自然言語処理(BERT、GPTなど)で文脈を理解します。

- 機械学習でユーザーの行動データを学習しパーソナライズします。

- ベクトル検索で「意味的に近い概念」も検索できます。

この仕組みにより、キーワードを変えなくても最適な答えにたどり着けるようになりました。

Q:AI検索は企業の業務でどのように活用できますか?

A:AI検索は、社内FAQ、ナレッジ管理、顧客対応に導入すると効果的です。

- 社内FAQで従業員からの質問に即時回答。

- ナレッジ管理で過去の資料から関連事例を抽出。

- 顧客向けでは「あなたへのおすすめ」機能で商品提案を最適化。

問い合わせ対応時間の削減や、売上向上につながった事例などが多数報告されています。

Q:AI検索時代のSEO対策はどう変わりますか?

A:AI検索対応SEOは「AIに引用される高品質コンテンツ作り」が軸になります。

従来のキーワード重視から、FAQ形式・構造化データ・実体験や専門性に基づく独自情報が評価されやすい傾向です。例えば不動産サイトがAI対応で問い合わせ数165%増加した事例のように、ユーザーの質問に直接答えるコンテンツ設計が求められます。

Q:AI検索の今後の課題やリスクは何ですか?

A:AI検索の課題は「著作権」「情報信頼性」「プライバシー保護」の3点です。

- コンテンツ引用時の権利処理の複雑化。

- 複数ソース統合による誤情報混入のリスク。

- 個人情報保護規制(GDPR・個人情報保護法)への対応。

企業はファクトチェック体制や利用規約整備を進め、法的・倫理的リスクを抑えつつ活用することが重要です。