オウンドメディア完全ガイド:戦略設計から収益化まで

目次

企業のオウンドメディアは、情報発信やブランドイメージの向上、そして見込み顧客の獲得に欠かせないツールです。

しかし「何から手をつければいいのか?」「本当に成果は出るのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

このガイドでは、オウンドメディアの立ち上げから収益化、さらにはAIを活用した効率化まで、企業の担当者が知りたい知識を網羅的に解説します。

具体的な成功事例や実践的なヒントを交えながら、貴社のマーケティング活動に役立つ情報をお届けします。

この記事を読んでわかること

- オウンドメディアの基本的な定義、目的、コーポレートサイトとの違い、そして運営によって得られる5つのメリット

- 戦略設計から運営体制構築、コンテンツ制作・SEO・PDCAによる改善まで、成果につなげるための具体的なプロセスとポイント

- 収益化モデルやAI活用の方法、さらに成功事例から学べる共通点や今後のトレンド

オウンドメディアの基本と目的、役割を理解する

オウンドメディアマーケティングとは、企業が自社で運営するメディアを通じて、顧客との良好な関係を築く戦略です。

まず、その基本的な定義や目的、ホームページとの違いを明確にしましょう。

オウンドメディアとは?

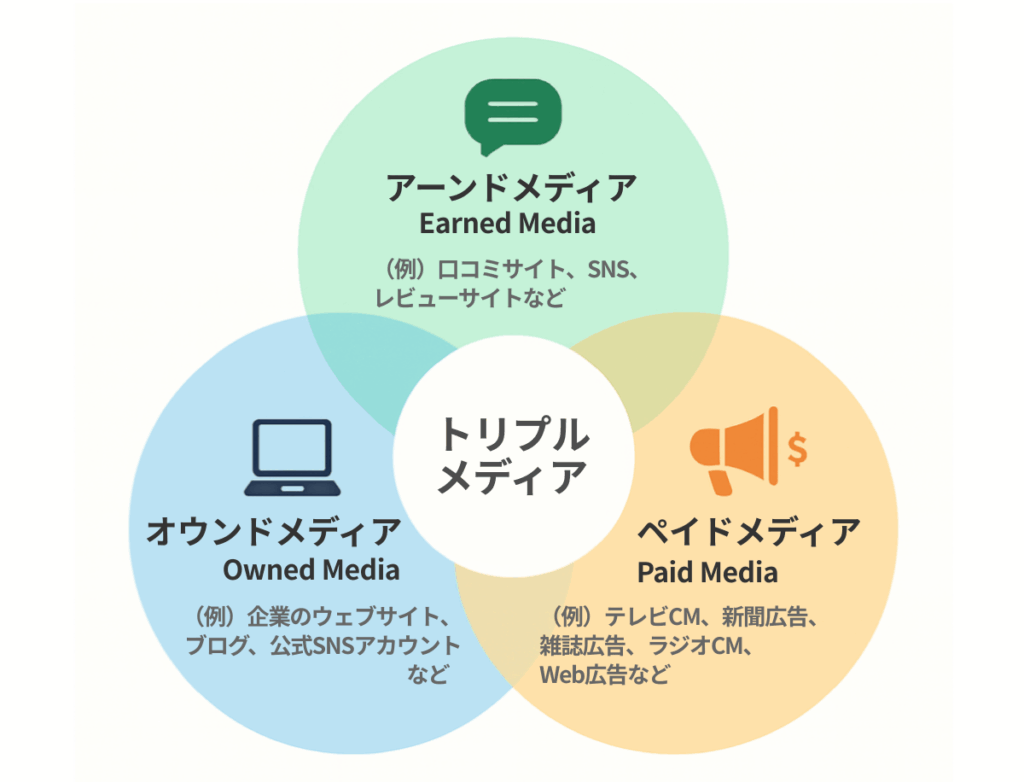

オウンドメディアとは、企業が自ら所有し、自由に情報を発信できるメディアのことです。

具体的には、自社ブログやメールマガジン、SNSアカウントなどが挙げられます。

これは、費用を払って広告を掲載する「ペイドメディア(Google広告やInstagram広告など)」や、SNSでの口コミのようにユーザーが情報を広める「アーンドメディア」とは異なり、自社の管理下で伝えたいメッセージを直接、かつ継続的に届けられるのが最大の特徴です。

オウンドメディアの目的

オウンドメディアの主な目的は以下の通りです。

オウンドメディアの主な目的

- ブランディング:専門知識や企業の価値観を発信し、ブランドイメージを高める

- 見込み顧客の獲得・育成:読者の悩みに応える情報を提供し、将来の顧客を育てる

- 顧客との関係強化:既存顧客との継続的な接点を持ち、信頼関係を深める

- 採用ブランディング:働く魅力や企業文化を伝え、採用活動を有利に進める

自社の課題に合わせて、明確なゴールを設定することが成功の第一歩です。

オウンドメディアとホームページの違い

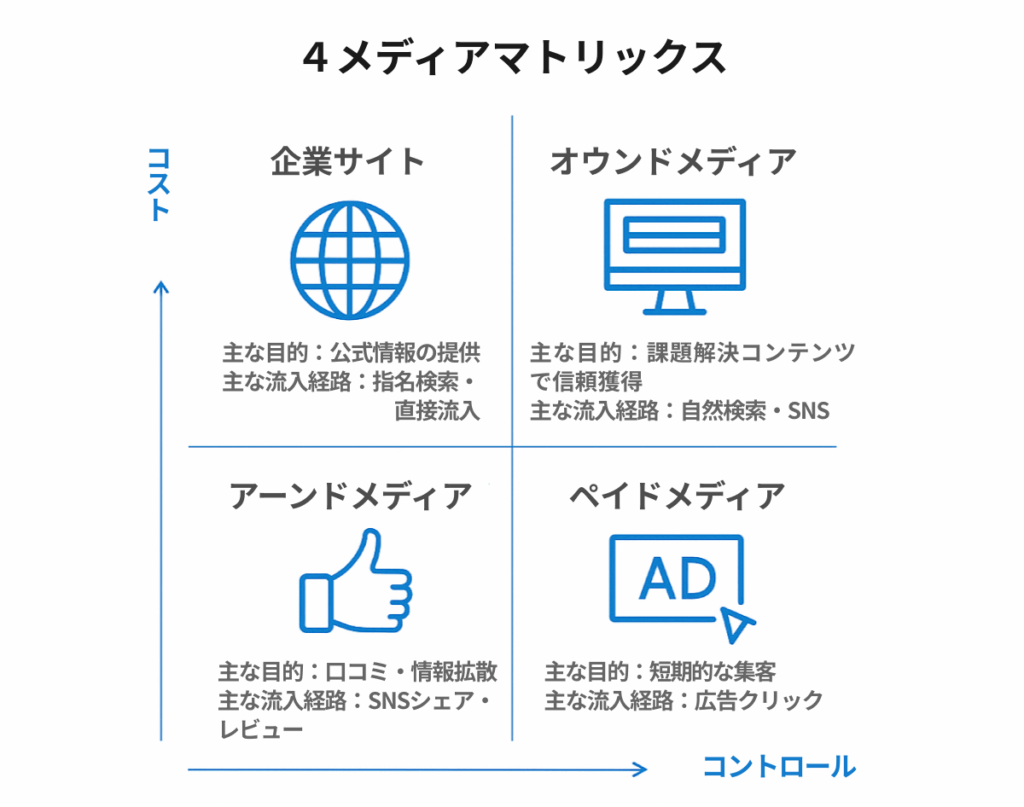

企業の公式サイトであるコーポレートサイトが会社の公式情報を掲載する「オンライン上の会社案内」だとすれば、オウンドメディアは特定のテーマで読者の役に立つ情報を発信し続ける「Webマガジン」のようなものです。

一般的に、企業サイトやオウンドメディアの運用は、アーンドメディアやペイドメディアと比較するとコストが高くなります。

しかし、長期的な目線で考えると、アーンドメディアは一時的な拡散やPR効果に依存するため、再現性やコントロール性が低く、継続的に成果を出すには新しいネタや話題を作り続ける必要があり、そのコストが発生します。

また、ペイドメディアは広告を止めればリーチも止まるため、継続するほど費用が積み重なるため注意が必要です。

| 項目 | コーポレートサイト | オウンドメディア |

|---|---|---|

| 目的 | 会社概要、事業内容など公式情報の提供 | 読者との接点創出、信頼関係の構築 |

| 主な内容 | 企業としての基本情報 | 読者の課題解決に役立つ記事やコラム |

| 役割 | オンライン上の「名刺」「会社案内」 | マーケティングの「ハブ」や「Webマガジン」 |

両者は目的が異なるため、それぞれを区別して運用するのが一般的です。

オウンドメディアの5つのメリット

オウンドメディアは、現代のデジタルマーケティングにおいて重要な役割を果たします。ここでは、運営することで得られる具体的なメリットを5つ紹介します。

1. 広告費の最適化とROIの向上

ペイドメディアは出稿を止めると広告の露出も止まりますが、オウンドメディアの記事はWeb上の「資産」として蓄積されます。

継続的なコンテンツ制作により、資産が積み重なっていく効果があり、例えば、月5記事のペースで1年間コンテンツを制作すると年間で60記事という資産が蓄積され、そのすべてが潜在的な流入経路となります。

良質な記事は、検索エンジンから継続的にユーザーを集客するため、長期的に見て投資対効果(ROI)を高めることができます。

SEOに投資した1ドルに対し平均22ドルのリターンが得られるというデータがあります。

これは、GoogleやYahoo!などで表示されるリスティング広告のROIが約2倍であるのに対して、10倍以上の効率となります。

一般的にオウンドメディアは、運営期間が長くなるほど費用対効果が向上する傾向があり、一定期間を継続すると、広告よりも低いコストでリードが獲得できるケースが多く見られています。

2. 長期的な集客資産の構築

価値のある記事は、時間が経っても集客し続けます。

SEO対策は、長期的な効果を生み出し、メディアや企業の信頼性を高められるため、記事1本で年間100万円以上の広告と同等の成果を出すこともあります。

良質な記事が増えてサイト全体の評価が高まることで、安定した集客基盤を構築でき、一度作ったコンテンツが将来にわたって集客し続けてくれるのです。

しかし、記事数が多ければサイトのPVが向上するわけではありません。

むやみに質の低い記事を量産することで、Googleからのペナルティ対象となり、Webサイトのあらゆるページが検索圏外になるという可能性もあります。

SEOと記事数には「直接的」な関係性は見られておらず、大切なのは質の高い記事を掲載することです。

一度自然検索で上位に表示された記事は、適切に内容のアップデートを行うことで、その後も継続的に流入を生み出すことが可能になります。

3. ユーザーとの深い信頼関係の構築

一方的な広告とは異なり、オウンドメディアでユーザーの悩みに寄り添う有益な情報を提供することは、企業への信頼感へとつながります。

コンテンツマーケティングでは、顧客に価値ある情報を届けることで信頼関係を築き、エンゲージメントを高め、リピーター化やファン化を促すことができます。

「この分野ならこの会社だ」と思ってもらえるような、専門家としてのポジションを確立しましょう。

価値のあるコンテンツを継続的に配信することは、顧客との長期的な関係を深めるだけでなく、企業の知名度や専門性の向上にも寄与します。

結果として、競争の激しい市場における企業の地位を確立することも可能になります。

4. ブランド認知度の向上

オウンドメディアでは、企業やブランドのイメージに合うデザイン設計や、ユーザーに価値あるコンテンツを発信することによって、効果的なブランディングを実現します。

また、製品開発の裏話や社員インタビューといった独自ならではのコンテンツを通じて、企業の価値観や世界観をより深く伝えることができます。

そうした取り組みが、ユーザーの共感や信頼を生み出し、ブランドの認知拡大やファンの獲得へとつながります。

5. マーケティング施策のハブになる

オウンドメディアは、SNSや広告など、他のマーケティング施策と連携させることで効果が最大化します。

例えば、SNSや広告で集めたユーザーをオウンドメディアに誘導し、より深い情報を提供して見込み顧客へと育成するなど、各施策をつなぐ「ハブ」の役割を果たします。

または、オウンドメディアのコンテンツを流用してSNS上で価値ある投稿をすることもでき、施策全体から得られる認知向上・集客強化の効果を最大化できるのです。

また、SNSとオウンドメディアの運営を連携することで拡散効果が生まれ、双方の集客を伸ばすことができます。

それは集客力の向上だけでなく、Googleからの評価アップにもつながり、SEOでの順位向上・流入数増なども期待できます。

戦略設計から運営体制の構築まで

成果の出るオウンドメディアは、必ず明確な戦略設計から始まります。

ここでは、成功に不可欠なコンセプトの設計から運営体制構築まで具体的な手順を解説します。

ターゲットとコンセプトを設計する

まず、「誰に、何を、どのように伝えるか」というメディアの根幹を定め、ペルソナ(理想の顧客像)を具体的に設定し、その人物が抱える悩みやニーズを深く分析します。

このペルソナがブレると、発信する情報に一貫性がなくなり、ターゲット層にリーチできなくなってしまいます。

またオウンドメディアには、独自性を打ち出すコンセプトの設定も不可欠です。

自社の強みや特色、世界観を表現しながら、ターゲットのニーズや課題解決に合ったコンセプトを見つけましょう。

KGI・KPIと戦略を明確にする

次に、「半年でリード獲得数を月50件にする」といったオウンドメディアで達成したい最終目標(KGI)を定めます。

そのKGIを達成するための中間目標としてKPI(重要業績評価指標)を設定します。

「月間PV数」「オウンドメディア経由の問い合わせ数」「特定キーワードの検索順位」などがこれにあたります。

目的と指標が明確であれば、日々の運用で方針がブレにくくなります。

継続可能な運用体制を構築する

オウンドメディアの効果を高める最大のポイントは、「継続運用」にあると言っても過言ではありません。

編集長、コンテンツ企画担当、ライター、分析担当といった役割を決め、社内チームを組むか、専門知識を持つ外部パートナーに協力を依頼するなどし、継続が可能な体制を構築します。

特にコンテンツ制作は専門スキルと時間が必要なため、自社のリソースに合わせて内製と外注のバランスを考えることが、継続運用のカギとなります。

成果を生み出すコンテンツ制作とSEO

オウンドメディアの価値はコンテンツの質で決まります。

読者に愛され、検索エンジンにも評価されるコンテンツ制作のプロセスと、その効果を最大化するSEOのポイントを解説します。

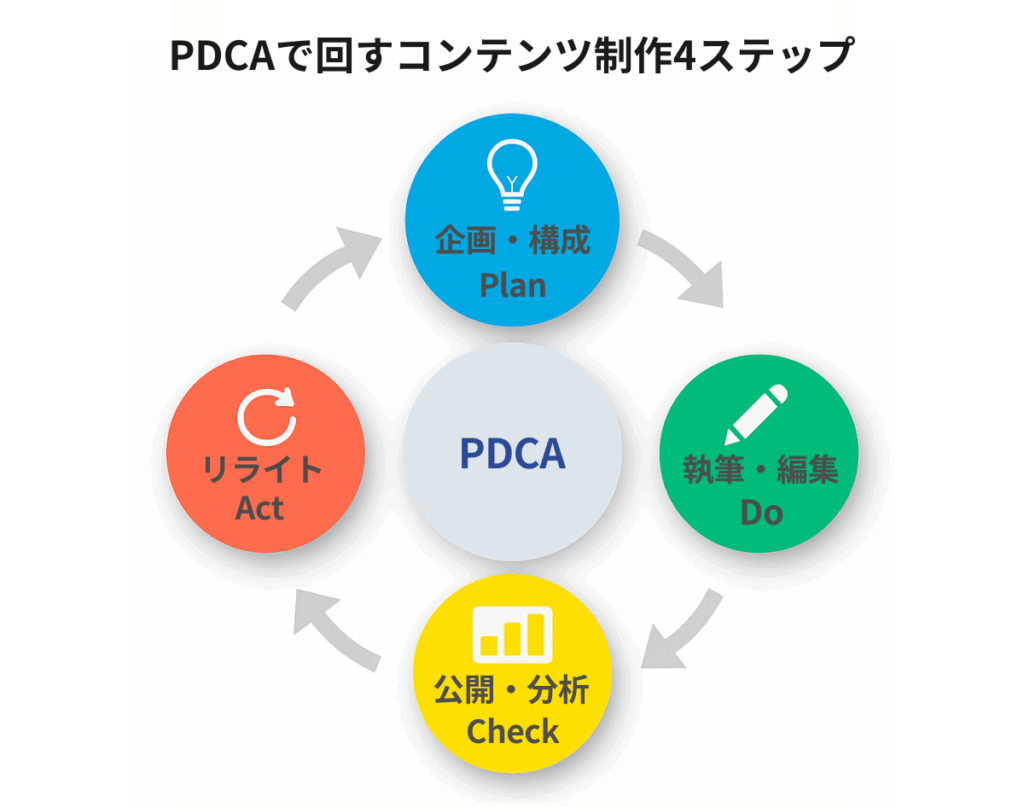

コンテンツ制作の基本プロセス

質の高い記事を効率的に生み出すには、以下の5つのプロセスが有効です。

質の高い記事を生み出す5つのプロセス

- 企画・構成:ターゲットが検索するキーワードを調査し、その意図に応える記事の骨子(構成)の作成。

- 執筆・制作:構成案に基づき、わかりやすく信頼性の高い文章の執筆。

- 編集・校正:誤字脱字や表現をチェックした、高品質なコンテンツ。

- 公開と分析:記事を公開し、アクセス解析ツールでの読者の反応分析。

- リライト(改善):分析結果に基づき、情報の追加や修正を行った記事の価値向上。

SEO(検索エンジン最適化)の重要ポイント

2025年現在、SEOではコンテンツの質とユーザー体験がより重要視されています。

小手先のテクニックではなく、読者の検索意図に完全に応える質の高いコンテンツが評価されます。

特に、Googleが掲げる品質評価基準「E-E-A-T(Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性))」を意識することが重要です。

以前はE-A-Tが基準でしたが、2022年12月に「Experience(経験)」が追加され、新たな評価基準E-E-A-Tになりました。

Experience(経験)とは、コンテンツにある程度の経験が織り込まれていることを指し、実際に製品を使用している、実際にその場に訪問している、誰かの経験を伝えているなどの内容が求められます。

データ分析とPDCAサイクル

オウンドメディアは「作って終わり」ではありません。

Googleアナリティクスなどのツールでデータを分析し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることが不可欠です。

記事のデータ分析

- どの記事が多く読まれているか?

- ユーザーはどのキーワードで流入しているか?

- どのページで離脱しているか?

これらのデータを基に仮説を立て、改善を繰り返すことで、メディア全体の成果が着実に向上していきます。

オウンドメディア戦略の失敗が時間とコストの甚大な損失に

オウンドメディアは、最初の戦略設計を誤るとどれだけ良質なコンテンツを作っても成果が出ず、時間もコストも無駄になります。

競争が激化する今、自己流の運用ではなく、プロの力を借りる判断が成功への近道です。

現在、業界を問わず各社がメディアを立ち上げ、検索エンジン上には競合コンテンツが溢れています。

そのような状況で、戦略設計を甘く見てしまうと、「良いコンテンツをつくっているのに、誰にも見られない」「SNSに投稿しても反応がない」といった、成果の見えない運用が長期化しかねません。

特に問題となるのが、SEOやSNS運用に対する素人判断です。

過去にうまくいった知識や、ネット上の一般的な情報を鵜呑みにして設計された戦略は、もはや通用しにくくなっています。

ドメインパワーや検索エンジンのアルゴリズムは変化し続けており、コンテンツの質だけで勝負するのも限界があります。

加えて、生成AIの急速な普及により、情報の量もスピードもこれまで以上に激しく変動しており、旧来の知見では対応しきれません。

こうした背景から、下手に社内で時間と工数をかけて戦略設計を試みるよりも、外部の経験豊富なプロフェッショナルに数百万円をかけてでも依頼した方が、結果的には早く、確実に成果につながるケースが増えています。

投資を惜しんだ結果、機会損失や社内疲弊を招くことこそ、オウンドメディア運営の最大のリスクといえるでしょう。

オウンドメディアの収益化とAI活用

オウンドメディアの目的は、自社商品・サービスの販売促進(間接的な収益化)が中心ですが、メディア自体で収益を上げる(直接的な収益化)ことも可能です。

また、最新技術の活用は、運営の課題解決につながります。

オウンドメディアの収益化モデル

オウンドメディア収益

- 自社商品・サービスへの送客(間接収益):最も基本的なモデル。記事を読んだユーザーを自社の製品購入や問い合わせにつなげます。

- 広告掲載(直接収益):Google AdSenseなどのディスプレイ広告や、他社製品を紹介するアフィリエイト広告を掲載します。

- タイアップ記事広告(直接収益):他社と提携し、スポンサー付きのPR記事を作成します。1PVあたりの費用はメディアの規模や質によって大幅に変動しますが、、知名度のあるメディアでは1PVあたり100円以上、富裕層向けメディアでは1PVあたり120円以上になることも多くあります。

- 有料コンテンツ販売(直接収益):より専門的な情報を、有料会員限定記事やダウンロード資料として販売します。

AI技術の活用と今後の展望

オウンドメディア運営の大きな課題は「リソース不足」と「成果が出るまでの時間」です。

近年、AI(人工知能)技術がこれらの課題を解決する手段として注目されています。

- AIライティングツール:

記事の構成案や草案を自動生成し、制作時間を大幅に短縮します。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の調査によると、ChatGPTを使うことで専門的執筆タスクの完了時間が約40%短縮されたという実証データもあります。

- AI分析ツール:

データ分析や効果測定を自動化し、少人数でも効率的な運用を可能にします。

さらに今後は、ユーザー一人ひとりに合わせたコンテンツを表示する「パーソナライズ」や、Cookie規制強化に伴う「自社データの活用」がますます重要になります。

Googleは2024年7月にサードパーティCookieの廃止方針を撤回しましたが、プライバシー保護の流れは変わっておらず、最新技術を取り入れながら柔軟に対応していく姿勢が、競争優位性を築くカギとなるでしょう。

成功モデルから学ぶべきこと

多くの成功モデルに共通するのは、「誰の、どんな悩みを解決するのか」という目的が明確であることです。

そして、データに基づいて改善を繰り返し、良質なコンテンツの発信を「継続」している点が挙げられます。

BtoB企業:金属ばねの設計・製造・販売を行う東海バネ工業株式会社は、製造業の現場レポートやインタビューを発信する「ばね探訪」を2008年に開始し、毎年100社の新規顧客を獲得しています。高い専門性が評価され、問い合わせや大型受注につながった事例です。

BtoC企業:ライフスタイル企業が暮らしに役立つ情報を発信。読者の共感を集めてファンを増やし、ブランドイメージ向上と売上増を両立させる手法が一般的です。

自社の業界やターゲットに近い成功例を参考にし、「勝ちパターン」を見つけ出すことが成果向上への近道です。

成果につながる一歩を踏み出そう

オウンドメディアの本質は、一時的な成果を追うのではなく、ユーザーとの信頼関係を中長期的に築くことで、企業のブランドや資産をじっくりと育てていくことにあります。

本記事では、オウンドメディアの5つのメリットから、具体的な構築や設計のポイント、そして成果を出すためのコンテンツ制作、SEOの重要ポイントについて解説しました。

まずは完璧を求めすぎず、小さなPDCAを回していくことが成功の第一歩です。

例えば、1つの記事の反応を分析して次の企画に活かすといった、スモールステップの積み重ねが、やがて大きな成果につながります。

ただし、戦略設計やコンテンツ制作、分析のどこかで少しでも「迷い」や「不安」が生じたら、早めにプロフェッショナルの力を借りることをおすすめします。

外部の視点を取り入れることで、自社のリソースだけでは見えなかった課題や新たな可能性が見えてくることも少なくありません。

このガイドが、貴社のオウンドメディア戦略を成功へと導く「道しるべ」となり、継続的な価値創出への一助となれば幸いです。

FAQ|よくある質問と回答

オウンドメディアに関する質問をまとめました。

Q:オウンドメディアを始めるには、何から手をつければ良いですか?

A:オウンドメディアを始める際は「1.目的(KGI)の設定」「2.ターゲット(ペルソナ)の明確化」「3.継続可能な運営体制の構築」の3つを決めましょう。この土台が曖昧なままコンテンツ制作を進めても、成果にはつながりません。

Q:どんなコンテンツが成果につながりますか?

A:成果につながるコンテンツとしては、読者の悩みを具体的に解決する、質の高い「お役立ち記事」です。自社ならではの体験談や専門的な解説、独自の調査データなどを盛り込むと、他社と差別化でき、信頼性も高まります。

Q:運営でよくある失敗と対策は?

A:よくある失敗の要因は「リソース不足」「成果が出るまでの時間」「他社との差別化が難しい」の3つです。対策として、1.事前にリソース(社内人材・外注先)を確保する、2.AIツールなどを活用して効率化する、3.目的とターゲットを絞り込む、といったメディア方針がブレることなく継続運用できる仕組みをつくることが重要となります。

Q:SEOはどれくらい重要ですか?

A:SEOは非常に重要で、 成果を最大化するための必須要素と言えます。ただし、テクニックに走るのではなく、あくまで「読者のためになる質の高いコンテンツを作ること」が、結果的に最も効果的なSEO対策になるといえます。

Q:2025年以降のトレンドは何ですか?

A:2025年以降の主要トレンドは「AIの活用」「コンテンツのパーソナライズ」「自社で収集した顧客データの活用」です。AIで運用を効率化し、個々のユーザーに最適化された情報を提供することが、今後の競争力を左右するでしょう。