伝わる文章構成の法則|基本原則から心理的アプローチ、AIとの協業まで

目次

ビジネスの現場では「伝わる」文章構成が成果を大きく左右します。どれだけ専門知識を持っていても、その内容が的確に伝わらなければ、社内外からの理解や信頼にはつながりません。

日本語独自の語順や敬語、文体の選び方を押さえつつ、現場で「わかりやすい」と感じてもらえる工夫が不可欠です。

本記事では、文章の型や構成パターンの基本から、心理学・行動経済学の知見、AI時代の分業モデル、セルフチェックの実践法まで、すぐに使えるノウハウを体系的にまとめました。

読み手の共感と行動を引き出す、実践的な文章構成力を養うヒントにしてください。

この記事読んでわかること

- 日本語の特徴を踏まえた「伝わる文章」の基本構造

- 読了率や行動につながる心理学的・行動経済学的アプローチ

- AIとの分業やセルフチェックの方法

日本語の構造的特徴

私たちが普段扱う日本語には、独自の語順や敬語を持っており、文章構成にも特有の工夫が求められます。まずは日本語ならではの構造の特徴を押さえましょう。

日本語文構成の独自性

日本語最大の特徴は「主語‐目的語‐述語」(SOV)という語順です。

例えば「私は資料を提出した」のように、述語(動詞)が文末に配置されます。

一方で英語などは「主語‐動詞‐目的語」(SVO)構造のため、語順が根本的に異なっています。

こうした特徴は、日本がハイコンテクスト文化(※)に属していることとも深く関わっています。

言葉を省略しても文脈から意味を推測できるのは、日本語の構造と文化的背景の双方が影響しているためです。

さらに、日本語では敬語(尊敬語・謙譲語・丁寧語)や文体(「です・ます」調、「だ・である」調)の使い分けも必須です。

文化庁の令和5年度の「国語に関する世論調査」によると「日常の言葉遣い」に関心を持っている割合が8割を超え、「敬語の使い方」への関心も5割近くを示しており、日本人自身が日本語に対して敏感であることがうかがえます。

日本語の苦手意識を克服するメリット

ビジネスメールや提案書作成において、「日本語の文章に自信を持てない」と悩む担当者は決して少なくありません。

Z世代社員の約6割が業務メール送信を苦手と感じているという調査結果も公表されています。

逆にいえば、日本語で的確に伝える力を身につければ、差別化ができ、社内外の信頼構築や成果創出につながる可能性があるといえるでしょう。

「良い文章」が導くビジネス成果

良い文章が書けると、ビジネスにもプラスの効果が生まれます。

なぜなら、内容を的確に伝えることができれば、社内外からの信頼や顧客の購買行動にもつながるからです。ここでは良い文章の条件や指標について解説します。

現場で求められる文章の条件

「わかりやすい文章」には、単なる知識の羅列ではなく、読み手の立場や目的を見据えた構成が不可欠です。

例えば「誰が何のために読むのか?」を常に意識し、専門用語の説明や順序にも配慮する必要があります。

医学論文でも「一文が長いと理解度が下がる」ことが報告されているように、文章の工夫は読了率や理解度に直結しているのです。

文章構成の効果を可視化する指標

Google Analytics(GA)には「スクロール(ページ下部までの到達率)」を計測する機能があり、最後まで読まれた記事とそうでない記事の文章構成を比較できます。

GAが提示する例でも「見込み顧客の発掘ページの 90% までスクロールしたタイミングを知ることは重要」とあるように、最後まで読まれる文章構成を作れるかが、最終的な事業成果を左右することも大いにあり得るでしょう。

特にBtoBのような検討期間が長い商材では、「読みやすさ・伝わりやすさ」が商談の入り口を広げ、成約につながる要因の一つとなる可能性が高まります。

構成を工夫することで、「問い合わせ数が増加した」「読了率が向上した」といった具体的な成果につなげましょう。

読みやすさを向上させる技術

どれほど優れた情報でも、伝わらなければ意味がありません。

読まれ、理解され、行動につながる文章を目指すなら、「読みやすさ」の向上が不可欠です。

ここでは、読者のつまずきを防ぎ、スムーズに内容を届けるための文章構成技術を解説します。

読者の離脱ポイントを意識する

専門的な内容ほど、どこで読者が離脱しやすいかを意識することが重要です。

導入文の長さや構成、一文の長さ、見出し・箇条書きの使い方次第で、伝わり方は大きく変わります。

導入がスムーズか、長すぎないかなど、「離脱のきっかけを生まない」工夫を徹底しましょう。

リード文でメリットを提示

冒頭の数行で「この記事は自分に役立つ」と感じさせることができれば、読了率は大きく向上します。

Web解析ツールで冒頭での離脱率を確認しつつ、「結論→理由→具体例」の順で端的にその記事を読む価値を示しましょう。

それだけで読者が最後まで読み進めてくれる可能性が高まります。

無駄を削り、簡潔に表現する

冗長な説明や回りくどい言い回しは、読者の負担になる要因です。

Plain Language Action and Information Network(PLAIN)という組織が定めたガイドラインでは「不要な語句の削除」「簡潔な表現」「わかりやすい単語の使用」を推奨しています。

例えば「〜におかれましては」を「〜は」と言い換えるだけでも、ぐっと読みやすくなります。

一文を短くする

短い文を意識することで、読者は集中力を持続しやすくなります。

教育現場でも「短文構成が読解力を高める」と実証されており、科学的にも効果が裏付けられています。

一文が長くなったら、必ず二文に分ける習慣をつけましょう。

見出しや段落で理解促進

見出しや箇条書きを活用すると「情報をひと目で把握できる」状態をつくれます。

Googleの公式資料でも「見出しは短く固有名詞で」「階層(hタグ)を明確に」と示されているように、適切な構造化は、SEO(検索最適化)においても望ましい結果をもたらします。

文章構成の型とパターン

良い文章を効率良く書くためには、「型」を知ることが近道です。

さまざまな構成パターンを理解すれば、目的や状況に応じて最適な型を選べるようになります。

古典的な基本型

文章には普遍的な「型」が存在します。序論‐本論‐結論の「三段構成」や「起承転結」、「頭括(結論先出し)」「尾括(最後にまとめ)」「双括型(冒頭と結びで主張を繰り返す)」などが代表例です。

これらは日本の業務文書や書籍、教育現場でも繰り返し登場する、基本にして応用の効く枠組みといえるでしょう。

PREP法(プレップ法)の特徴

主張をシンプルかつ明快に伝えたい場合は、PREP法が有効です。

PREP法は「Point(主張)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再主張)」の流れで構成する方法で、プレゼンや短いメール、説得力を持たせたい場面で特に力を発揮します。

例:

「SEO対策には、記事の定期的な内容更新が大切です(Point)。

なぜならGoogleは新しい情報を好むからです(Reason)。

実際に月1回の更新を続けたA社は検索順位が上がりました(Example)。

従って継続的な更新を意識しましょう(再Point)。」

PREP法の限界と注意点

PREP法は有効な場面が多いですが、すべての話題で万能というわけではありません。

「本当にそれが唯一の正解なのか?」「ほかの方法や選択肢は?」といった多様な疑問に答える記事では、PREP法だけを用いると情報が一面的になりがちです。

そのため、PREP法をベースにしつつも、FAQ型やストーリー型、比較や網羅型などほかの構成も柔軟に取り入れることが重要です。

その他の構成パターン

SDS法(Summary-Details-Summary)は「要約→詳細→要約」の3段階、DESC法(Describe-Express-Specify-Consequences)は「状況説明→感情表現→提案→結果予測」の4段階で、交渉や苦情対応に有効とされています。

さらにAIDA(※)やAIDMA(※)などの購買行動モデルは、広告やLPなどの販売促進のための文章に使われる枠組みです。

事例記事や導入ストーリーは「起点→変化→結果」のストーリー型、問い合わせ集約にはFAQ型(質問と答え)など、用途ごとに型を使い分けるのも有効です。

適材適所の選択こそが、読み手に響く文章を生み出すカギといえるでしょう。

AIDAとAIDMA

AIDA:「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Action(行動)」の4段階で構成される、マーケティングや広告の基本枠組み。

AIDMA:AIDAを基に日本の広告界で発展した枠組みで、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Desire(欲求)」「Memory(記憶)」「Action(行動)」の5段階がある。

媒体とターゲットで変わる文章構成

文章構成は「誰に/どんな状況で」読まれるかによって最適解が変化します。例えば、業務メールとブログ、学術論文と販売促進資料では、それぞれ型も求められる情報も異なります。

ビジネス文書/メールの構成

業務文書や報告メールの基本は「結論→理由→補足→依頼事項」です。

あるビジネスメディアでは、「依頼・交渉:切り出しで用件を伝える」「案内・通知:呼びかけのあと必要な情報をまとめる」「お礼:挨拶ぬきで感謝を伝える」など、10種以上のパターンに分解・整理して解説されています。

ブログ・Web記事の構成

SEOで成果を出すには、「タイトル→導入→見出し→本文→まとめ→CTA(行動喚起)」の型が推奨されます。

さらにGoogle検索セントラルでは「見出しタグの正しい利用」「画像の内容を反映したalt属性(※)の設定」などを推奨しており、こうした要素を媒体やターゲットに合わせて最適化することがSEO評価を高めるポイントとなります。

学術論文、マーケティング・セールス文章の構成

学術論文の国際標準は、序論・方法・結果・考察の順番で書かれる「IMRAD(Introduction-Methods-Results- and-Discussion)」構成です。

この型は科学的知見の再現性と検証性を担保することを目的としており、多くの学術誌の投稿規程に明記されています。

一方、マーケティングやセールスの文章では、購買や行動を促すことを目的に、広告業界で形式化されたフレームワークが活用されます。

代表的なものに「AIDA(注意→関心→欲求→行動)」や、「PASONA(問題→親近感→解決→提案→絞り込み→行動)」などがあり、読者の心理プロセスに沿って構成が設計されます。

AIに好まれる記事構成

ここ数年でAIも「読者」として記事を評価し、検索結果として表示される記事の内容を要約・引用するようになりました。

そのため、AIに好まれる記事構成を意識することも重要です。Google検索の「AI Overviews」や各種LLM(大規模言語モデル)が参照しやすくなる記事構成として、次のようなポイントが挙げられます。

- 明確な見出し構造(h2・h3)

内容が階層として整理されている記事は、AIも理解・要約しやすくなります。 - 冒頭に要点・結論を書く

AIは記事冒頭や見出し直下のテキストを優先して読み込みます。そのため、「この記事で何がわかるのか」をはっきり示しましょう。 - 箇条書きや表、FAQ形式の活用

箇条書きや表、FAQ形式などの構造化データは、AIが「情報のまとまり」を抽出しやすく、引用・再利用されやすい要素です。 - 一次情報や具体例を盛り込む

LLM系AIは独自性・信頼性の高いエピソードやデータ、固有名詞が含まれているかを重視します。現場の声や実績データ、図表を加えると、他記事との差別化にも有効です。 - altテキストやメタデータの適切な設定

画像や図表のaltテキストも、AI検索や要約アルゴリズムの理解を助けます。

こうした構造を意識することで、人間だけでなくAIにも評価されやすい記事をつくることができます。検索エンジン最適化(SEO)だけでなく、AI最適化の観点も重要になるでしょう。

効果的なAIライティングの使い方

AIの普及によって、文章作成の現場も大きく変化しました。

AIの活用は業務の効率化やコスト削減につながる一方で、AIだけに頼ることで発生するリスクや注意点も見逃せません。

AIの強みと弱点をしっかり認識し、最適な使い方を目指しましょう。

AIが生成する文章の特徴と限界

AIは客観的な情報を集めて整理し、まとめることが得意ですが、あくまでプログラムであるため人間ならではの個人的な主観や具体的な体験は文章にあまり反映されません。

GoogleはAI生成コンテンツの品質評価基準において、事実性と網羅性に加え「独自性」も重視しているため、「社内の実例や現場写真を加える」といった人間側の工夫が欠かせないといえます。

また、AIによる誤訳や事実誤認、論理破綻といった事例も発生しています。

さらに、AIが虚偽情報や実在しない論文を生成し、訴訟問題になった事例も報じられています。

こうした事態を防ぎ、ブランドや製品の信頼性を守るには、「AIが作成した素案を人間が精査・補強する」工程も欠かせません。

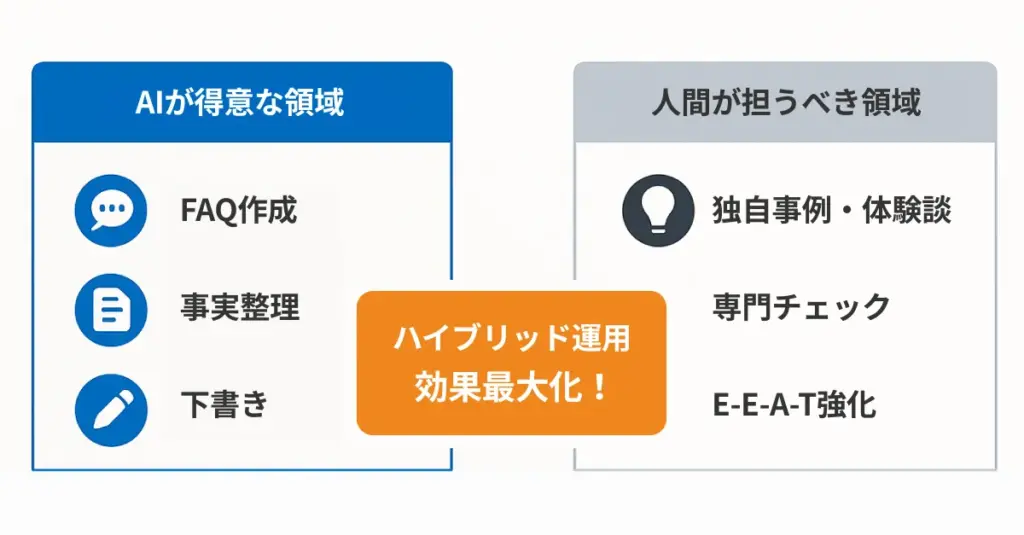

人間とAIの効果的な分業モデル

BtoB現場で成果を出している企業では、FAQ(よくある質問)やスペック表はAIで下書きしてから確認し、導入事例や失敗談などの一次情報は担当者が加筆、といった分業が進んでいます。

AIに適した領域と、人間が担うべき領域をうまく区別して分業を行いましょう。

AIに適した領域

- 事実ベースの情報整理(FAQ、手順書、仕様説明)

- 構造化された内容の下書き作成

- 基本的なフォーマットの生成

人間が担うべき領域

- 独自の事例や現場の体験談の追加

- 専門知識が必要な分野(医療・法務・会計等)

- 最終的な事実確認と品質管理

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)要素の強化

心理学的アプローチで説得力を高める

単に情報が整理されているだけでは、読者の行動にはなかなかつながりません。

そこで、感情に響く言葉や共感を誘うストーリー、具体的なイメージや「自分ごと化」できる表現をうまく使うことが大事です。

このような文章には、心理学や行動経済学の知見も活用されています。

共感を誘うストーリー

読者が「まさに自分のことだ」「この経験、わかる」と共感できる文章は、記憶に残りやすく、態度や考え方の変化も起こしやすいことがわかっています。

そこで、抽象的な説明よりも「現場の失敗談」「同じ立場の悩み」などの具体的ストーリーや事例を交えると、読者は感情移入しやすくなるでしょう。

視覚的な演出

文字の羅列だけでなく、ハイライトやアイコンといった視覚的な演出を加えると、読者の視線がその部分に集まり、読みやすさや理解度が高まります。

さらに記憶への定着や回想率も上がります。このことは、ドイツのシュトゥットガルト大学が2024年に行った視線追跡実験でも証明済みです。

行動経済学の活用

行動経済学は「人は必ずしも論理だけでは動かない」という現実を科学的に分析する学問分野です。

なかでも、ほんの少し背中を押す仕掛けや設計によって、相手の意思決定や行動を望ましい方向に促す「ナッジ(軽い後押し)」という手法が注目されています。

例えば「今日申し込むと特典がつく」「◯%の人がすでに導入している」といった一言は、損失回避や多数派への同調など、人間の心理特性に働きかけるものとして有効です。

日本の行政や企業でも、こうしたナッジ理論を取り入れた情報発信や施策が増えており、2025年の内閣府資料でも活用例が紹介されています。

「見落としゼロ」を目指す推敲・セルフチェックリスト

どんなに優れた構成の文章でも、ミスやわかりにくい表現が残っていると、読者には届きません。そのため、仕上げのセルフチェックは、記事の品質を守る最後の砦だといえます。

ここでは、現場ですぐ使える校正時のコツやチェックツールを紹介します。

文末表現や敬語が統一されているか?

文末表現や敬語が途中でぶれていないか確認しましょう。文体そのものや語尾の一貫性も重要です。これらは読みやすさ・信頼性の基本に関わるポイントです。

一文が長くなりすぎていないか?

30〜40字を目安に、長くなったら必ず二文に分けてください。海外の論文でも「短い文は理解度を高める」とされており、その効果が科学的に裏付けられています。

見出しや段落で内容が整理されているか?

Googleやデジタル庁のガイドラインでは、見出し・段落ごとに主旨をまとめることが推奨されています。構造の明確化こそが、読み手の理解を促進するカギです。

図表や画像が適切に挿入されているか?

視覚的な補助は文章理解を大幅に向上させる効果があります。また、alt属性(代替テキスト)による説明や、適切な配置がなされているかも見直してください。

AI活用時は必ず人間が全体をチェックしているか?

AIで下書きをつくった場合は、事実や現場の細かなニュアンスを加筆し、必ず人間の目で最終確認しましょう。

活用可能なチェックツール

三重県が作成した「わかりやすい印刷物ガイドライン」には、18項目のセルフチェック表も掲載されています。印刷して机に貼っておくと、どんな媒体でも「伝わるか」を可視化できるでしょう。

伝わる文章構成の実践ポイント総括

文章構成には「型」や枠組みだけでなく、読者や媒体の違い、心理学的アプローチ、AIなどの最新の技術も踏まえた総合的な視点が求められます。

この記事で紹介したポイントを下記にまとめました。

- 日本語独特の構造に配慮する

- 論理的な構成を徹底し、一文を短くする

- 見出し・段落・箇条書きで情報を整理する

- 心理学的アプローチやAIを適切に取り入れ、現場ならではの情報も含めて仕上げる

これらのポイントを実践すれば、文章作成が必要なWeb制作や営業企画などの現場で「伝わる・行動を生む」コンテンツ制作を実現できるでしょう。

体系的な文章構成力を身につけて、価値の向上につなげてみてください。

FAQ|よくある質問と回答

文章構成については、初めてライティングに挑戦する初心者からプロライターのような経験者まで、多くの方が悩みを抱えています。そのためここでは、現場からよく寄せられる「具体的な困りごと」や「AI時代の新しい疑問」に、実務や最新動向を踏まえて答えます。文章構成づくりに迷ったときのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

Q:文章構成で初心者がつまずきやすいポイントは?

A:一文の長さや段落など「文章の構造」を考えずに書き進めると、読みづらく伝わりにくい文章になってしまいます。

- 一文が長くなりすぎて主語・述語がわかりにくくなる

- 主張があいまいなまま話が進む

- 見出しや段落、箇条書きの使い分けが不十分で、内容が整理できていない

いきなり書き始めるのではなく、「一文を短く切る」「必ず主語を明示」など、基本を徹底することで大半のつまずきを解決できるでしょう。

Q:どの構成型を選ぶべきか迷ったときの基準は?

A:その文章で達成したい目的に合わせた構成型を選びましょう。

- FAQ型:ユーザーからの質問や問い合わせが多い業界や製品ページ、カスタマーサポートに有効

- PREP法:ビジネスメールや提案書、説得が必要な文書で有効(Point→Reason→Example→Point)

- ストーリー型・時系列型:事例紹介や導入ストーリーなど、読み物的な魅力や共感が必要な場合

社内ヘルプやFAQには一問一答形式を採用し、営業現場では「結論→理由→具体例→再主張」のPREP法を使うと、読者の理解が深まるでしょう。

Q:AI生成文を使ってもよいジャンルと注意が必要なジャンルは?

A:事実ベースの文章には向いていますが、専門知識や重要な意思決定を含む文章への利用は注意が必要です。

- 使えるジャンル:FAQや手順書、仕様の説明など、事実ベースかつ構造化された内容

- 注意が必要なジャンル:医療・法務・会計・人事など、専門知識と最新情報が求められる分野

- NG例:最新法規やブランドポリシーが絡む情報、重要な意思決定に直結する分野はAIのみに頼るのは危険

Googleの公式ガイドでも「品質・独自性・法令順守」が必須条件であり、医療や法務は必ず専門家によるチェックが必要とされています。

Q:推敲・校正で必ず気をつけるべきことは?

A:推敲・校正を行う際には、個別に判断せず、一定の基準を設けてそれに従うことが大切です。

- 誤字脱字がなく、語尾・敬語の統一ができているか

- 一文が長くなりすぎていないか

- 見出し・段落・箇条書きで情報整理できているか

- 図表や画像に説明的なaltテキストがついているか

- AIで作成した下書きを、最終的に人が全文を確認したか

デジタル庁や三重県などガイドラインでは、「チェックリストを使ったセルフ校正」が推奨されており、品質向上のカギといえるでしょう。

Q:E-E-A-TやAIO、LLMO時代に文章構成で意識するべきことは?

A:E-E-A-TやAIO、LLMO時代の文章構成では一次情報を意識しましょう。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を担保するために、一次情報や実際の現場エピソード、専門家の監修や引用を積極的に盛り込む

- AIO(AI最適化)・LLMO(大規模言語モデル最適化)では、「独自事例・固有名詞・実績データ・現場画像」など、AIには生成できない一次情報を加えて差別化する

GoogleやLLMプラットフォームのアルゴリズムも、こうした要素を重視して評価する傾向が強まっています。そのため「なぜ自社・自分が語れるのか」を明示し、現場の声を「文章の核」に据えたうえで引用・参考文献を明記することが重要です。

【出典】

国立国語研究所 日本語や英語の語順は、世界の語順分布から見てどう考えられますか

PR TIMES 約6割が「メール苦手」ー理由は“文章マナー”と“SNSとの違い”|yaritori、「Z世代のメールに関する意識調査」を実施

PLAIN Federal Plain Language Guidelines

Google検索セントラル Google 画像検索 SEO ベスト プラクティス

Google検索セントラル Google 検索の Google AI エクスペリエンスでコンテンツのパフォーマンスを高めるための主な方法