カスタマージャーニーとは?【成功事例で学ぶ】戦略的活用法を徹底解説

目次

マーケティングにおいては「カスタマージャーニー」が大切だと耳にしたことはあるものの、具体的に何をするものなのか、どう活用すればよいのか、そんな疑問を持つ方は少なくありません。

また、とりあえず作ってみたものの、社内で使われることなく埋もれてしまった。

そもそも、どこから手をつければ「本当に使える地図」になるのかわからない……。

そんな悩みをお持ちの方もいるでしょう。

実際、多くの企業では、カスタマージャーニーマップを「作ること」自体が目的となり、現場の意思決定に生かされずに形骸化するケースが見受けられます。

本記事では、カスタマージャーニーの基本的な考え方から、その価値を最大限に引き出す設計・運用のポイントまで、豊富な事例とともにわかりやすく解説します。

単なる「お絵描き」に終わらせず、顧客理解と事業成長につながる「生きた地図」としてどう戦略的に活用するか、そのヒントをお届けします。

この記事を読んでわかること

- 顧客体験を時系列で可視化する「カスタマージャーニー」の本質と現代マーケティングにおける必要性の理解

- ペルソナ設計や顧客心理分析を取り入れた、成果につながるカスタマージャーニーマップの設計と運用方法の習得

- スターバックスやアドビの事例に学ぶ、BtoC・BtoBにおける戦略的なカスタマージャーニー活用法の理解

カスタマージャーニーとは? 意味と基本を徹底解説

カスタマージャーニーとは、一人の顧客が、あなたの商品やサービスと出会い、さまざまな感情や思考を経て購入し、最終的に熱心なファンになるまでの一連の体験(物語)を、時間軸に沿って可視化した「共感の流れ」です。

【例】ある女性の、オンライン英会話サービスとの出会い

1.認知

Instagramで好きなインフルエンサーが英会話サービスを紹介しているのを見て、「私も英語が話せたら、海外旅行がもっと楽しいだろうな」と、漠然とした憧れを抱く。

2.情報収集

「でも、勉強が続くか心配……」という不安から、Googleで「オンライン英会話 挫折しない」と検索。複数の口コミサイトや体験談ブログを読み比べる。

3.比較検討

A社とB社に絞り込み、無料体験レッスンを予約。「講師との相性が悪かったらどうしよう」と少し緊張しながらレッスンを受ける。

4.購入

B社の講師の丁寧なフィードバックに感動。「ここなら頑張れそう!」と確信し、月額プランに申し込む。

5.利用・継続

半年後、海外旅行先で臆せず道を聞けたことで成長を実感。その感動をSNSに投稿し、友人にもB社を熱心に勧める。

顧客の行動の裏にあるこうした期待、迷い、不安、喜びといった感情の機微を捉え、企業の「伝えたいこと」と顧客の「知りたいこと」のズレをなくしていくことが、この手法の核心です。

なぜカスタマージャーニーが今のマーケティングに必要なのか

カスタマージャーニーが不可欠な背景には、無視できない4つの大きな時代の変化があります。

1.顧客の購買プロセスが複雑化したため

かつて主流だった「テレビCMを見て、店舗で購入する」といった直線的な購買行動は、現在では一部にとどまっています。

多くの顧客はSNSや動画、比較サイトなどの多様な情報源を自在に行き来しながら、複雑な意思決定を行っています。

こうした購買プロセスの複雑化を理解しないままでは、顧客に最適なタイミングでアプローチするのは難しいといえます。

2.デジタルが「主戦場」になったため

最新の広告市場データ(電通「2024年、日本の広告費」)によると、インターネット広告費が3兆6,517億円と、新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア広告費などのマスコミ四媒体広告費2兆3,363億円を大きく上回りました。

これは、マーケティングの主戦場がデジタルに移行したことを示しています。

3.顧客体験を「設計」できる時代になったため

多額のマーケティング予算がデジタルに投じられ、顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)をデータとして可視化できるようになりました。

このデータを活用し、理論的に顧客体験を設計することが、現代マーケティングの常識となっています。

4.「体験の質」こそが、唯一の差別化要因になったため

商品の機能や価格は、競合他社にすぐに真似されてしまいます。

しかし、「問い合わせへの対応が驚くほど丁寧だった」といった記憶に残る良い顧客体験(CX)は、簡単に模倣できない強力なブランド資産です。

実際に、米国の調査会社Forresterの試算によると、ある大規模自動車メーカーではCX Indexスコアがわずか1ポイント向上するだけで、年間10億ドル以上の収益増につながる可能性があると報告されています。

この収益増の主な要因は、既存顧客が次も同じメーカーの車を購入することや、ディーラーでアフターサービスを受けることにあります。

もちろん、影響額は業界によって異なりますが、CXの向上が顧客ロイヤルティを高め、企業の収益に直接的な影響を与えるという原則は変わりません。

「体験の質」の向上は、もはや努力目標ではなく、収益の根幹を支える必須戦略です。

カスタマージャーニーマップの作り方|成果を出す8ステップ

カスタマージャーニーを図式化したものを「カスタマージャーニーマップ」といいます。

カスタマージャーニーマップは、顧客体験を可視化し、現場で役立つ「生きた地図」として設計することが大切です。

そのためには、全体の流れを押さえて作成を進めることが欠かせません。

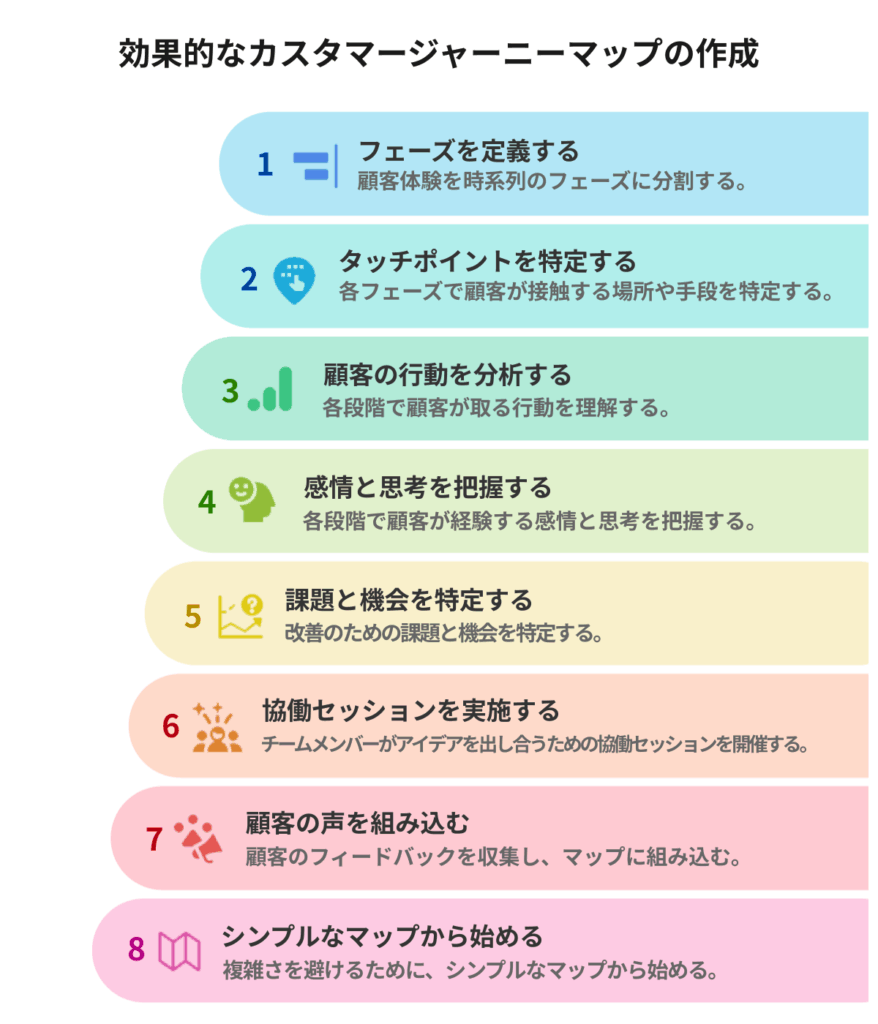

まずは、次の8つのステップが基本となります。

効果的なカスタマージャーニーマップの作成 8ステップ

カスタマージャーニーマップの作り方

1.フェーズを定義する

顧客体験全体を、時系列に沿ったフェーズに分けます。

2.タッチポイントを特定する

各フェーズで顧客が接触する場所や手段を明確にします。

3.顧客の行動を分析する

各段階で顧客がどのような行動をとるかを理解します。

4.感情と思考を把握する

顧客がその時々に感じていることや考えを読み解きます。

5.課題と機会を特定する

顧客の課題や、改善・成長のチャンスを抽出します。

6.協働セッションを実施する

チームで意見を出し合い、合意形成を図ります。

7.顧客の声を組み込む

実際のフィードバックを反映させます。

8.ここまでにステップをマップに落とし込む

まずはシンプルなマップで図式化し、段階的に精度を高めていきます。

このように、全体像を押さえたうえで、「データ」と「想像力」の両輪を活かすことが、魂のこもったジャーニーマップづくりの要です。

なかでも特に重要なのが、現場で「使える地図」に仕上げるための3つのポイントです。

ポイント1:ペルソナを設計する―「神様」ではなく「親友」を描く

ペルソナとは、自社の典型的な顧客像のことです。

不適切なペルソナは、自社に都合のよい「神様」のような完璧な顧客像であり、現実の行動や課題と乖離してしまいます。

こうした架空の理想像を前提にすると、施策が現場で機能せず、成果にもつながりません。

一方、適切なペルソナは、悩みや弱さも抱えた、まるで「親友」のようにリアルな人物像です。

このような人物像を描くことで、現実に即した戦略や施策を設計でき、ジャーニーマップが生きた道しるべとなります。

現場で使えるコツ

- 顧客の「不」を探る:「不満」「不安」「不便」など、顧客が何に困っているのかを、営業やサポート担当者へのヒアリングを通じて徹底的に掘り下げます。

「なぜ、わざわざうちの商品を選んでくれたんですか?」という質問が、本音を引き出すカギです。

- 数字の裏にある「物語」を読む:「35歳、男性、年収600万円」というデータから、「昇進したので自信をつけたいが、プレゼンでの話し方にコンプレックスがある。

週末のわずかな時間で、効率良くスキルアップしたいと考えている」といった、具体的なストーリーを想像し、描写します。

ポイント2:顧客心理を深くえぐる―行動の裏にある「本音」

顧客は常に合理的な判断をするわけではありません。

その「心のクセ」を理解するうえで、参考になるのが行動経済学の「プロスペクト理論」です。

プロスペクト理論とは、「人は得よりも損を強く意識し、意思決定において必ずしも合理的な選択をするとは限らない」という人間心理の特徴を明らかにした理論です。

ノーベル経済学賞を受賞したカーネマンらによって提唱されました。

プロスペクト理論:顧客の「非合理な心」を読み解くヒント

- 損失回避性:人は「1万円得する喜び」よりも「1万円損する痛み」のほうを強く感じます。

例えば、「今なら30%OFF」より「この機会を逃すと1万円損します」と表記したほうが、人の心を動かすことがあります。

- 参照点依存性:人は絶対的な価値ではなく、比較対象(参照点)によって判断しがちです。

例えば、「業界平均より高い」ではなく「最高品質のA社よりは安い」と示すだけで、印象が大きく変わります。

こうした心のクセを理解しておくことで、「なぜかこのページで離脱が多い」「なぜかこのプランが選ばれない」といった課題の本質に気づきやすくなります。

ポイント3:顧客体験の全体図に落とし込む―「共感」を可視化する

ここまでの分析内容を、1枚の全体図にまとめていきます。重要なのは、チーム全員が「これが我々の顧客の動きだ」と共感できるものに仕上げることです。

全体図に含めるべき5つの基本要素

- フェーズ(Phase)(横軸):認知→情報収集→比較検討→購入→利用・継続

- タッチポイント(Touchpoint):顧客が接触するメディアや場所

- 顧客の行動(Doing):具体的に何をしているか

- 顧客の思考・感情(Thinking/Feeling):行動の裏にある本音・期待・不安

- 課題と機会(Pain/Opportunity):顧客の「痛み」と、それを解決するビジネスチャンス

カスタマージャーニー成功事例【BtoC/BtoB】2つのストーリー

理論や作り方を学んだところで、実際の企業がどのように成功を収めているのかを見ていきましょう。

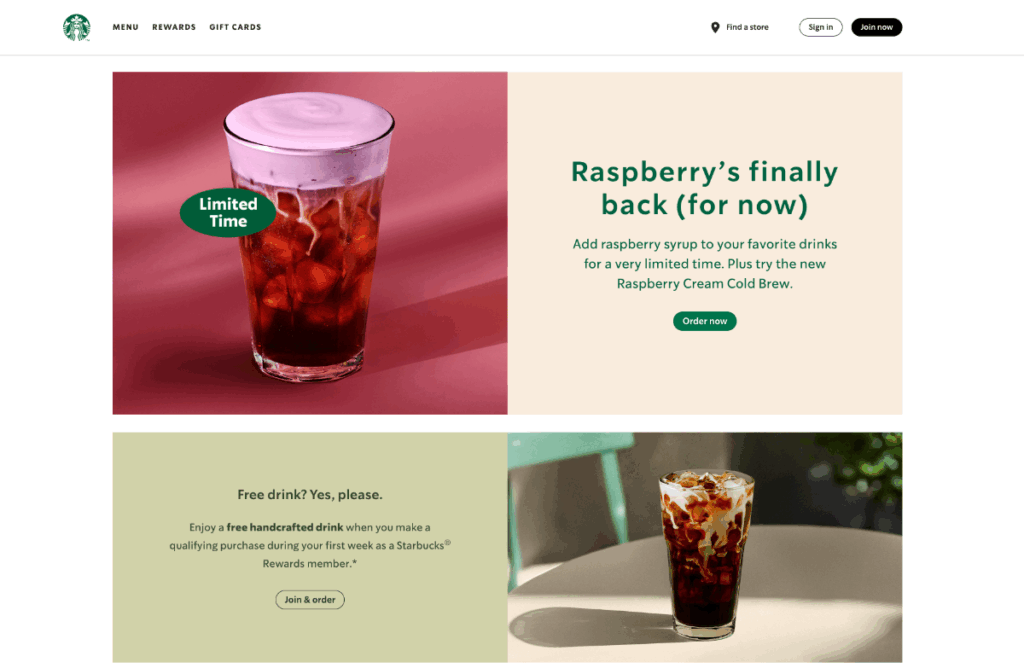

BtoC代表例【スターバックス】:モバイルアプリと店舗をつなぎ「最高の日常体験」を生み出す

世界的コーヒーチェーンであるスターバックスは、単にコーヒーを売るだけでなく、顧客にとって「家でも職場でもない、第三の心地良い居場所(サードプレイス)」を提供することを目指しています。

その実現のために、カスタマージャーニーを徹底的に活用しています。

- 課題

店舗での体験は高品質な一方、顧客との接点は来店時に限定されていました。

そのため、日常的にもっと顧客とつながり、来店を促進する必要がありました。

- ジャーニーを活用した施策

スターバックスは、顧客の日常に寄り添うため「モバイルアプリ」を開発。

ポイントプログラムや、事前に注文・決済できる「モバイルオーダー&ペイ」機能を導入しました。

これは、顧客が抱える不満の一つであった「レジや受け取りカウンターでの待ち時間が長い」という課題に着目し、それを解決するために生まれた施策です。

さらに、アプリの購買データに基づき、一人ひとりに合わせた新商品情報や特別オファーを配信。

店舗でのスムーズな購買体験と、アプリでのパーソナルな体験がシームレスにつながることで、「自分のことをわかってくれている」という強い信頼感と愛着を生み出しています。

- 成果

店舗でのスムーズな購買体験と、アプリでのパーソナルな体験をシームレスにつなぐことで、顧客との強い信頼感を構築。

米国ではリワード会員数が3,460万人を超え(2025年度第1四半期)、モバイルオーダーが全注文の約3分の1を占めるなど、デジタルを起点とした顧客エンゲージメントを確立し、ブランド価値を不動のものにしています。

この事例から学べるポイント

顧客が日常の店舗利用で感じる「不便」や「不満」(行列や待ち時間など)に着目し、それを解決するデジタル接点を設けることで、顧客との関係性を強化した。

BtoB代表例【アドビ(Adobe)】:「売り切り」から「継続的な関係」への変革

Photoshopで有名なアドビは、ソフトウェアをパッケージで販売する「売り切り型」から、月額課金制のサブスクリプションモデルに見事に転換しました。

その裏には、顧客に「使い続けてもらう」ための緻密なカスタマージャーニー設計があります。

- 課題

サブスクリプションモデルでは、顧客が「契約後に製品を使いこなし、価値を感じ続ける」ことが不可欠でした。

- ジャーニーを活用した施策

アドビの強みは、契約後の「カスタマーサクセス」への注力にあります。顧客が製品価値を最大限に引き出せるよう、ジャーニーの各段階で課題に先回りする仕組みを設計しました。

例えば、契約直後の顧客は、製品操作の早期習熟を促すための豊富なチュートリアル群に誘導。

さらに、製品の利用データを分析し、活用が進んでいない顧客にはサポート情報を提供する一方、習熟度の高い顧客には、より創造性を高めるための上位プランや関連サービスを提案します。

このように、顧客の成功を能動的に支援することで、長期的な信頼関係を築いているのです。

- 成果

顧客の成功をジャーニーの各段階ごとに支援した成果は、サブスクリプションビジネスの健全性を示す重要指標であるARR(年間経常収益)の力強い成長に表れています。

Creative Cloudなどが含まれるDigital Media部門のARRは、167億ドル(2024年第3四半期末時点)を突破。

景気に左右されにくい安定した収益基盤を築き、顧客との長期的な関係構築に成功しています。

この事例から学べるポイント

「売って終わり」ではなく、「契約後にいかに価値を感じ、成功してもらうか」という視点でジャーニーを設計し、顧客の成功と自社の利益を両立させた。

カスタマージャーニーを継続的に成果につなげる運用法

マップは、完成してからが本当のスタートです。改善を続け、組織全体を導く「生きた航海図」へと進化させる仕組みが不可欠です。

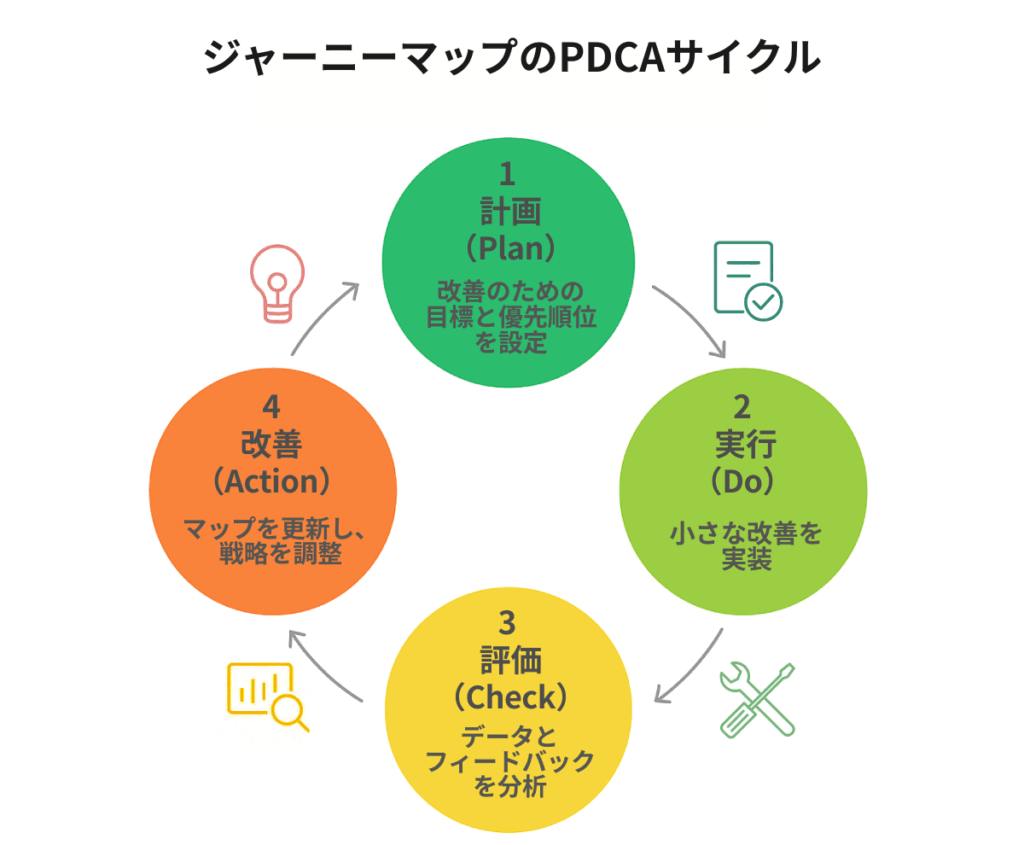

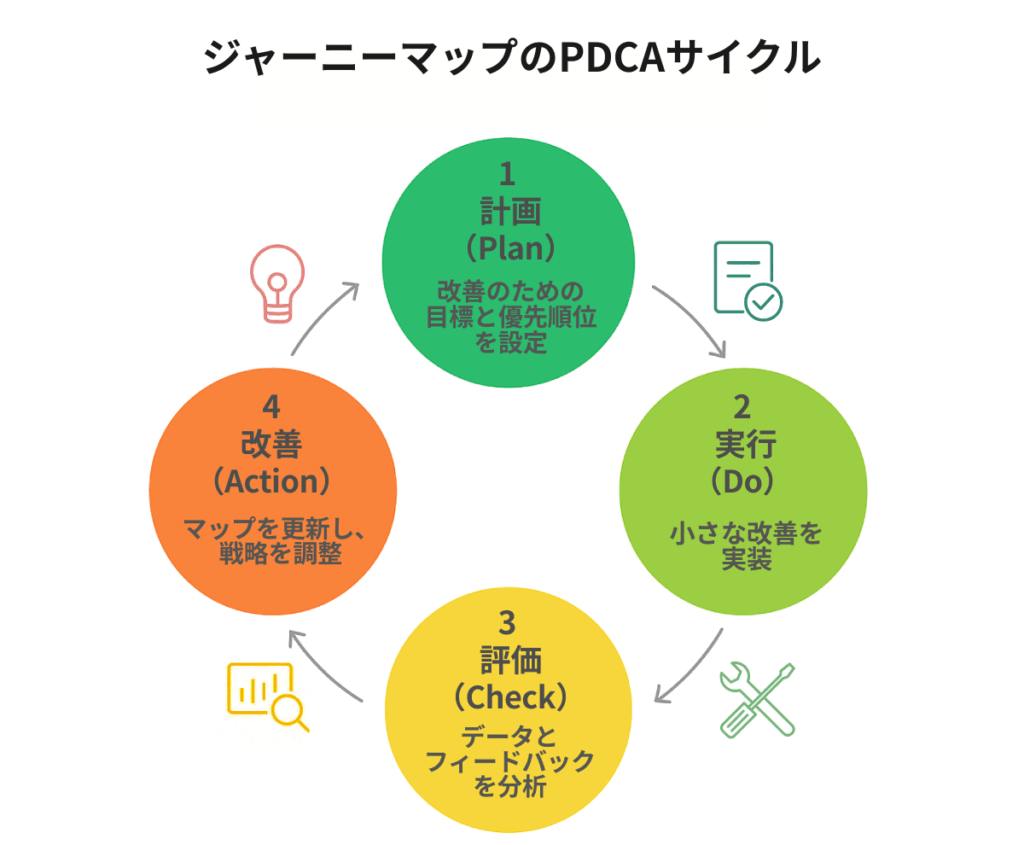

PDCAは「改善のエンジン」

作成したマップは、定期的に現実と照らし合わせ、更新し続けなければなりません。そこで活用できるのがPDCAのサイクルです。

PDCAサイクル

このサイクルを回し続けることこそが、ビジネスを前進させるエンジンです。

現場に根付かせる3つの仕組み

マップは現場に根付いてこそ価値を発揮します。そこで、日々の業務に定着させ、継続的に改善へつなげるための3つの仕組みを紹介します。

1.定例会議:月に一度、関係者がマップを囲み、「先月からここの数字が悪いけど、現場で何か心当たりある?」といった対話を行う場を設けます。

2.成功体験:「入力フォームの改善で、月の売り上げが5%上がった!」といった成功を称賛と共に全社で共有し、チームのモチベーションを高めます。

3.部門横断チーム:マーケティング・営業・開発・サポートといった異なる視点を持つメンバーが集まることで、初めて顧客の全体像が見え、組織が同じ方角を向いて進めるようになります。

顧客への想いを「行動」で示すために

カスタマージャーニーは、単なるマーケティングツールではありません。

自社がどれだけ顧客という「一人の人間」に寄り添い、その成功を願っているかという姿勢そのものです。

つまり、顧客への深い共感と、絶え間ない改善を行う意志表明にほかなりません。

一度で完璧な地図を描く必要はありません。あなたの組織ができる、小さな一歩から始めてみてください。

- まずは一人の顧客に、深く話を聞いてみる

- チームで「お客様が一番困っていることって何だろう?」と議論してみる

- 作ったマップを印刷して壁に貼り、いつでも見られる状態にする

こうした小さな行動の積み重ねが、やがて顧客からの揺るぎない信頼という、最も価値ある果実をもたらすはずです。

FAQ|よくある質問と回答

Webマーケティングやサービス設計の現場でよく耳にする「カスタマージャーニー」について、よくある疑問にお答えします。

Q:カスタマージャーニーとは何ですか? 簡単に教えてください。

A:カスタマージャーニーとは、「顧客が商品やサービスに出会い、購入し、ファンになるまでの一連の体験を見える化する手法」です。顧客が商品を知り、比較し、購入・利用し、リピーターやファンになるまでの情報接点や感情・行動の流れを時系列で整理します。例えば、「SNS広告→比較サイト→購入→レビュー→リピート」といった流れをマップ化することで、どこで購入を迷いやすいかや、どんな感情が生まれるかを把握できるようになります。

Q:カスタマージャーニーはなぜ重要なのですか?

A:カスタマージャーニーが重要なのは、顧客行動が複雑化した現代においては、全体の体験を可視化しなければ競争力を維持できないためです。

一方通行の広告や従来のアプローチだけでは、顧客が「なぜ離脱するのか」「どこで迷うのか」といった課題を把握できません。カスタマージャーニーマップで顧客の流れを整理することで、弱い接点や離脱ポイントが明確になり、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。また、社内の部門間連携がスムーズになる効果も期待できます。

Q:カスタマージャーニーマップでよくある失敗や注意点は何ですか?

A:カスタマージャーニーマップでよくある失敗は、「作ること自体が目的となってしまい、実際の現場で活用されず放置されてしまう」ことです。また、部門ごとに解釈がバラバラになってしまい、全体で統一されないケースも少なくありません。

こうした事態を防ぐには、作成後も現場の担当者を巻き込む仕組みや、定期的な見直し(PDCAサイクル)が不可欠です。

Q:ペルソナ設計で現場がつまずきやすいポイントは何ですか?

A:ペルソナ設計で現場がつまずきやすい点は、理想像や属性情報に偏りすぎて、実際の業務で活用しにくいペルソナを作ってしまうことです。年齢や性別などの表面的なデータのみに注目すると、実際の購買行動や顧客の課題が見えにくくなります。

現場の営業やサポート担当からのヒアリングを重視し、購買データや顧客インタビューの結果も必ずペルソナに反映させることが大切です。また、定期的なアップデートを行うことで、現場でも「使える」設計に保つことができます。

Q:AIやノーコードツールはどのようにカスタマージャーニーで役立ちますか?

A:AIやノーコードツールを活用することで、カスタマージャーニーの分析やマップの更新、現場の巻き込みがスピーディかつ簡単に行えるようになります。

AIやノーコードツールは、マップの自動更新や複雑なデータ分析などについて、専門知識がなくても直感的に操作できるのが特長です。現場スタッフも自分ごととして参加しやすくなり、組織全体でのカスタマージャーニー活用が一層進みます。

Q:カスタマージャーニーはどの業界でも活用できますか? 業界ごとの違いはありますか?

A:カスタマージャーニーは、ほぼすべての業界で有効に活用できます。ただし、設計や重視すべきポイントは業種ごとに異なります。

例えばBtoBでは、稟議や検討期間が長く、複数の関係者が意思決定に関与する傾向があります。一方、BtoCでは購買スピードや感情、ブランド体験が重視されます。また、SaaSやEC業界ではデジタル上の接点や口コミが大きな影響を持つことが特徴です。さらに金融や製造業においては、信頼の醸成やアフターサポートが重要な要素となります。

自社に最適なカスタマージャーニーとするためには、同業他社や類似業界の事例を参考にしながら柔軟にカスタマイズすることが大切です。

Q:小さな会社や限られた予算でもカスタマージャーニーは実践できますか?

A:小さな会社や限られた予算でも、カスタマージャーニーは十分に実践できます。

例えば、無料のテンプレートや付箋ワーク、スプレッドシートを使って「現場で始める」だけでも効果があります。まずはお金をかけずに、チームで顧客体験を整理したり、顧客の声や接点を付箋で洗い出したりすることから始めてみてください。

本格的な投資が必要になるのは、自動化ツールの導入やコンサルティング支援を検討する段階です。

Q:カスタマージャーニーの効果はどれくらいの期間で出ますか? 更新頻度は?

A:カスタマージャーニーによる小さな改善であれば、効果は数週間ほどで現れることが多いです。例えば、FAQの導入やタッチポイントの改善などは、1〜2か月で変化を感じることができるでしょう。一方、大規模な最適化や体制そのものの変革の効果が出るまでには、半年から1年程度かかるのが一般的です。

また、ジャーニーの更新頻度については、業界や自社の状況変化に応じて、3か月から1年ごとを目安に行うとよいでしょう。

Q:他部門が協力してくれない時はどうすればいいですか?

A:他部門がなかなか協力してくれない場合は、「全体のメリットをわかりやすく伝えること」と「小さな成功体験を共有すること」を意識することが大切です。まずは、各部門が抱える課題や困りごとを丁寧にヒアリングしましょう。

そのうえで、自分たちの業務負荷が軽減された例や、実際の成果をグラフや実績として可視化し、社内報や定例会議などで共有すると、他部門からの理解を得やすくなります。

【出典】

電通 2024年 日本の広告費

Forrester Improving CX By 1 Point Can Drive More Than 1 Billion Dollars In Revenue (2022)

Starbucks Starbucks Reports Q1 Fiscal Year 2025 Results

Industry Dive Starbucks’ mobile ordering is so popular, it’s slowing some orders down

MarketScanner Adobe Reports Record Revenue in Q3 Fiscal 2024