成果につながるコンテンツディレクションの教科書――制作フロー・外注のコツ・AI活用まで

目次

2025年、BtoB企業を中心として「成果につながるコンテンツディレクション」への注目度が急速に高まっています。

一方で「記事数を増やしても売上や事業成果に直結しない」「外注やAI活用で予期せぬトラブルが発生した」といった課題も散見される状況です。

SEO・SNS・外注・副業といった情報が溢れかえるなか、「なぜ・誰に・何を」発信すべきかで悩む担当者は少なくありません。

そこで本記事では、豊富なデータをもとに、コンテンツディレクターの役割や設計・運用のポイントを体系的に整理しました。

さらにAI時代における新たなワークフロー、外注時の実践知、法令対応やキャリア戦略まで幅広く解説します。

BtoB企業のマーケティング担当・編集者・ディレクター・経営層の方など、今日から現場で活用できる実践知やチェックリストとしてぜひ活用してください。

この記事でわかること

- 成果につながるコンテンツディレクションの制作フロー、外注、AI活用などの網羅的な解説

- BtoB企業におけるコンテンツディレクションの重要性と課題

- AI時代の新たなワークフロー、法令対応、キャリア戦略を含む実践的な知識

コンテンツディレクションとは何か

事業成果につながる情報発信を実現するには、単なる制作作業ではなく「何のために」「誰に向けて」「どんなゴールを目指すのか」を設計する視点がカギとなります。

そこで本章では、コンテンツディレクションの定義と重要性について整理します。

ディレクションとは

「ディレクション(Direction)」は方向づけや指揮・指導を意味する言葉です。

さまざまなコンテンツ分野において、制作物を完成に導くための意思決定や調整行為を指す言葉として扱われ、こうしたディレクションを担う人は「ディレクター」と呼称されます。

特に広告や映像、ゲーム業界といったクリエイティブ分野において、チームをまとめ上げ、コンセプトや表現を一貫させるために、適切なディレクションは欠かせません。

そして今、Webコンテンツ制作の現場でも、複雑化・多様化するプロジェクトを成功に導くために、ディレクションがより一層重要な役割を持つようになっています。

コンテンツディレクションの定義

コンテンツディレクションとは、単に記事や動画を制作するだけでなく、「何のために」「誰に向けて」「どんなゴールを目指すのか」を明確にする戦略的な編集プロセスのことです。

具体的には、ブランドの目的とKPIの可視化から始まり、発信すべき情報の優先順位と配信スケジュールの設計、配信チャネルの選定と全体最適化、事業目標と直結した成果創出の仕組み構築まで、これらの要素を統合的に管理します。

「記事を増やしても事業成果につながらない」「外注した原稿が想定と異なる」といった課題の多くは、この設計力の不足に起因するとされています。

つまり単なる品質管理に留まらず「事業目標=成果」へと直結させる全体設計力が、コンテンツディレクションには不可欠です。

コンテンツ制作が重視される理由

BtoB領域においては、サービスや製品の価値を的確に言語化し、信頼性を可視化する「情報基盤」として記事や動画が活用されています。

自社サイトやオウンドメディアに掲載するこれらのコンテンツは、購買や資料請求の前段階で顧客が調査・比較を行う主要な情報源です。

そしてBtoC領域でも、消費者は購買前にWeb上の情報を比較・検討するため、信頼性の高いコンテンツ発信の重要性は共通しています。

2024年、日本のコンテンツ市場規模は14兆9,003億円に達しました。

さらにデジタルマーケティング市場も3,672億円で前年比121%と急成長しており、企業自らが高品質な情報を継続的に発信することで、見込み顧客との信頼構築やリード獲得を実現する動きが主流となっています。

この成長は、従来の「ただ発信するだけ」の手法から、Googleが提唱するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の要件を満たした戦略的な情報発信へと転換が進んでいることを示しています。

つまり質の高いコンテンツ制作が、企業競争力の重要な源泉となっているのです。

成果に直結するコンテンツディレクション

競争激化と市場成長が同時進行するなか、従来のコンテンツ量産型から戦略運用型への転換が、企業の意思決定でも顕著になっています。

「ただ発信する」だけでなく、複数チャネルを活用した戦略的な情報設計が求められています。

戦略なき制作では、もはや成果は期待できません。

コンテンツディレクションの戦略的設計力は、企業の競争優位性を大きく左右する要因として重要性が高まっています。

コンテンツディレクターの役割とは

コンテンツ制作において、役割分担が曖昧なままプロジェクトが進行すると、現場で混乱やトラブルが発生しやすくなります。

そのためコンテンツディレクターは、社内外の関係者と連携しつつ、企画立案・進行管理・品質管理・効果検証まで、プロジェクト全体を統括する役割を担います。

コンテンツディレクターの業務範囲

厚生労働省の職業定義によると、Webディレクターは仕様設計・進行管理・品質保証・納期や予算管理・外部折衝まで広範な領域を担うとされています。

コンテンツディレクターも同様の職務を、コンテンツ制作の文脈で実践する専門職といえるでしょう。

具体的には以下5つの業務に分けられます。

戦略設計・企画立案

コンテンツの目的やターゲットを明確に定め、目指す成果に合わせて全体の戦略を設計します。

情報収集や競合調査をもとに、どのようなメッセージを発信するか方針を決定。価値を最大化するため、長期的な視点で計画を立て、実行へと落とし込むことが欠かせません。

プロジェクト管理・進行統括

企画スタート後は、スケジュールやタスクの管理がとくに重要になります。

進捗状況を把握しながら調整を行い、プロジェクトを円滑に進行させます。

外部パートナーや社内関係者との調整も行い、想定外の課題にも柔軟に対応する姿勢が求められます。

品質保証・効果測定

公開前にはファクトチェック・ガイドライン整合をリードし、制作物が一定の品質基準を満たしているかチェックします。

公開後は、PVやCVRなど各種指標をもとに成果を評価し、必要な改善策を検討。

効果測定の結果を次の企画に活かし、さらなる業務改善を継続します。

チーム連携・外部折衝

プロジェクト成功には、編集・デザイナー・エンジニアなど多様な職種との連携が欠かせません。

業務範囲や役割を明確にし、円滑なコミュニケーションを図ることで、品質とスピードの両立を目指します。

必要に応じて外部ベンダーや取引先との調整も重ね、組織の枠を越えたプロジェクト推進を行います。

技術動向・市場変化への対応

メディアやコンテンツ制作の分野では、技術革新や消費者行動の変化が絶え間なく続きます。

新しいツールやプラットフォームへの理解を深め、時代の流れに合わせて施策を見直す必要があります。

新たなトレンドを常にキャッチアップし、事業成長につなげていきましょう。

編集者との役割の違い

比較されることの多い「編集者」は、主に「原稿や記事単位」の企画・編集・校正を中心に担当し、全体設計や戦略設計まで関与することは多くありません。

ただし編集長クラスや少人数体制の現場では、編集者がディレクション業務も兼ねる場合があります。

つまりコンテンツディレクターは「全体の地図を描く人」、編集者は「中身を磨く人」という役割の違いを認識し、委託や社内フロー設計にも反映することが重要です。

コンテンツ制作の流れと手法

質の高いコンテンツ制作を実現するためには、戦略設計から効果測定まで一貫したプロセス管理が不可欠です。

そのため制作フローを可視化・標準化することで、安定した品質や成果の創出が容易になります。

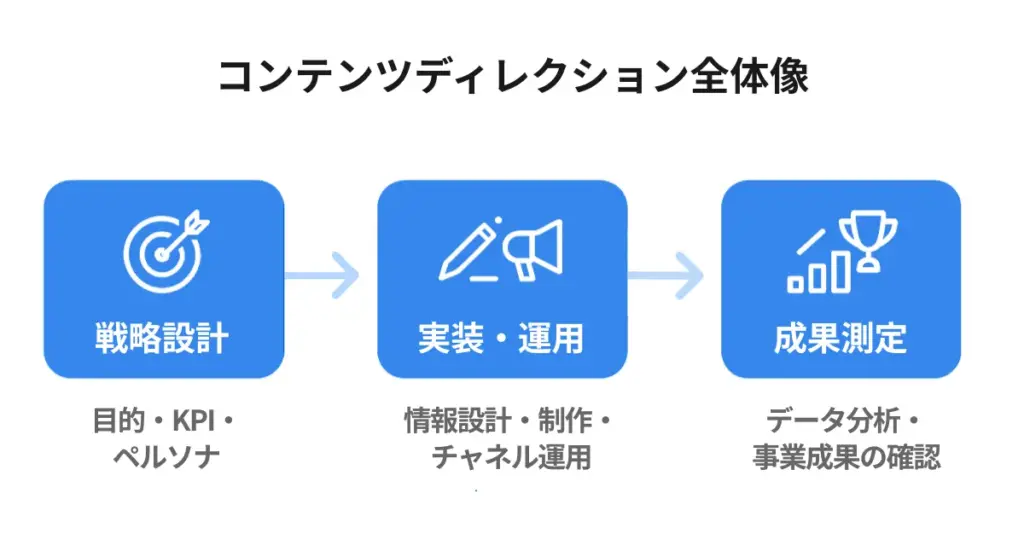

制作プロセスの全体像

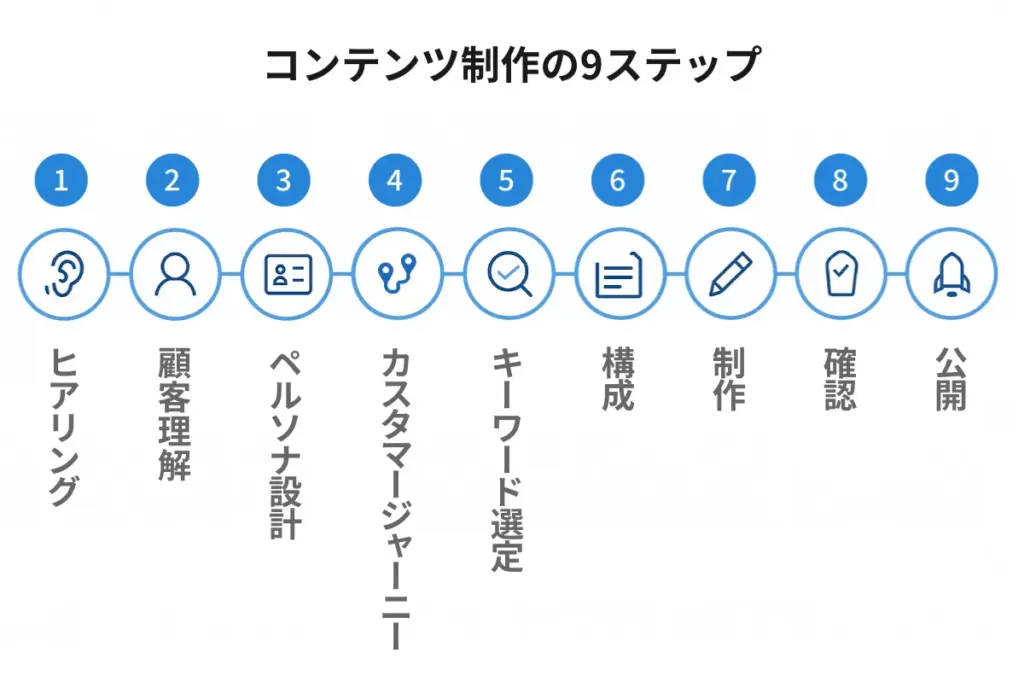

コンテンツ制作のプロセスは複数のステップに分類され、たとえば「ヒアリング→顧客理解→ペルソナ設計→カスタマージャーニー策定→キーワード選定→構成→制作→確認→公開」といった区分が可能です。

またコンテンツ制作の前段階における市場分析では、顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)の3C分析などのフレームワークが効果的です。

戦略設計・企画立案

最初に企業の事業目標やKPI、ターゲットとなる読者像を明確にし、関係者間で合意を形成することが欠かせません。

設計段階ではキーワード選定のほか、ユーザーがどのように情報に触れ、最終的に行動するかを可視化するカスタマージャーニーを策定します。

さらに配信チャネルの役割分担も含めて全体像を具体化し、構成案や制作フローをドキュメント化して共有します。

制作・監修工程

制作工程では、執筆や編集、デザインだけでなく、BtoB分野では専門家や法務担当者による監修体制も求められます。

そのため情報の正確性や根拠の明示が重視され、公開前の品質チェックポイントも設定する必要があります。

SNS・他コンテンツとの連動

BtoB領域においても、口コミや商品レビューなどのUGCやSNSの活用は不可欠です。

2024年には国内動画広告市場が前年比115.9%成長し、10代〜50代のTikTokユーザーの50%が企業アカウントをフォローしたとの報告もあります。

UGCや動画広告、SNSを活用しオウンドメディアと連携させることによって、リード獲得とブランディングの両面で成果を上げる企業が増えています。

効果測定・分析

公開後はGoogle Analytics 等の計測ツールでPV、CVR、滞在時間などの指標を分析し、運用改善につなげることが重要です。

2025年にはAIによる自動分析や注釈機能も導入され、コンテンツを改善するサイクルの高速化が進んでいます。

統合マーケティングとの連携

最近主流になっているのは、SEOやオウンドメディア、SNS、広告、営業資料など、さまざまな情報発信チャネルのマーケティング戦略を統一する「統合マーケティングコミュニケーション(IMC)」というアプローチです。

たとえば、Web広告やSNS投稿、営業資料などの内容やタイミングを合わせて発信することで、企業のメッセージや訴求内容に一貫性を持たせることができます。

2025年には電通がAIを活用したIMC施策を本格展開しており、コンテンツディレクターにはチャネル横断型の設計力がより強く求められていることがうかがえます。外部委託や外注時にも、全体設計が分断されないよう発注仕様や目的を明確に伝えることが不可欠です。

現場の事例に学ぶ

理論だけでは伝わりづらい、現場のリアルな課題とその解決策を整理します。

コンテンツ制作現場の課題と解決策

BtoB分野の情報評価では、PVなどの閲覧数だけでなく、資料請求やウェビナー申込といった、具体的な事業成果につながる指標も重視されています。

特に人事・労務系SaaS(Software as a Service)のような法改正や専門性が求められる分野では、情報の正確性や信頼性の確保が不可欠です。

そのため、初期設計の段階から専門家の監修や情報設計を組み込むことこそが成功のポイントとなります。

またBtoBマーケティングの現場では「制作工程に課題がある」と感じている担当者が9割にのぼり、その主な要因のひとつに「目的・ターゲット・KPI・トーン&マナー」の明文化不足が挙げられています。

設計段階でペルソナや目的、KPIを関係者間で合意し、進行マニュアルや修正対応フローを事前に可視化しておくことで、手戻りや属人化のリスクを大幅に減らすことが可能です。

成果が出るまでのタイムライン

コンテンツディレクションにおいては、成果が数字として表れるまでに一定の時間がかかります。

特にBtoB領域や新たに立ち上げたメディアでは、最初の数か月はPVやリード数などが思うように伸びず、不安になることも珍しくありません。

「1年で成果を示せる状態になるのは難しい。まずはその期間がかかることを理解してくれる上司がいることが重要」と語る担当者もいます。

その後、粘り強く運営や改善を続けることで、コンテンツ経由での資料請求や無料お試し申込といった成果につながる行動が着実に増えてくる実例も多くあります。

例えば、あるオウンドメディア経由で申込やリード獲得数が8倍まで増加した事例や、記事を公開した商品で売上が大きく伸びたケースなど、事業貢献に直結する成果も数多く生まれています。

コンテンツを「出して終わり」にせず、分析・改善を積み重ねていくことが、最終的な成果につながるポイントです。

地道な積み上げをすることにより、メディアやコンテンツ発信が事業全体の成長を後押しする存在となっていきます。

チーム連携とコミュニケーションのコツ

情報制作の現場では、個人の力量だけでなく、チームで成果を上げるための仕組みづくりが欠かせません。

厚生労働省のガイドラインでは、定期的なフィードバックやドキュメントの共有、対話ルールの明文化が認識ズレの防止策として有効とされています。

またコンテンツディレクションを行う際にも多く用いられるコミュニケーションツール Slack の公式事例でも、チーム内で「誰が意思決定を行うのか」を明確にすることが生産性向上につながるとされており、まさに役割分担の明文化が成功のカギとなっています。

コンテンツ制作の外注とそのメリット

リソース不足や専門的なテーマを扱う際に、どのように外注を活用すべきでしょうか。

外部委託のメリットとトラブル防止のポイントについて解説します。

外注化のメリット・注意点

ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)とは、自社でまかないきれない業務プロセスを外部の専門業者に委託する仕組みです。

BPO市場は2024年度に5兆914億円規模まで拡大しており、専門知識やリソースが自社内で不足している場合、外部協働は大きな支援となります。

一方で依頼内容が曖昧なまま発注すると、品質管理や法的リスクに直面しやすくなるでしょう。

そのため外注を行う際は、「何を・誰に・どのように頼むか」を明確にし、契約書や発注書によって内容を可視化しておくことが重要です。

外注先の選び方と費用相場

外部パートナー選定では、成果物の質、説明力、対応スピード、フィードバック対応力の4点を重視することで、信頼関係を築きやすくなります。

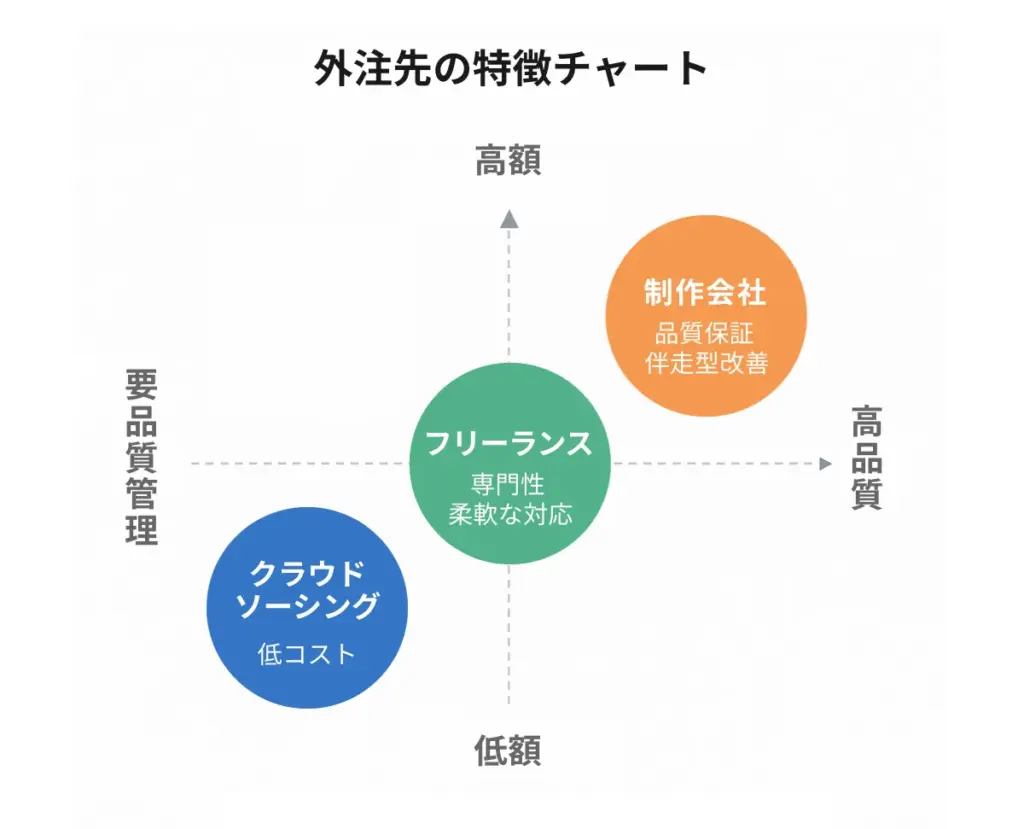

外注先は制作会社・フリーランス・クラウドソーシングの3種類に大別され、それぞれ異なる特徴を持っています。

外注先の種類と特徴

制作会社はチーム体制で企画から運用まで一括対応できる安心感が強み。費用は最も高額ですが、品質保証と伴走型改善に期待が持てます。

一方でフリーランスは専門性と柔軟性が魅力。ディレクターが品質担保と工数管理を行える場合は、コストを抑えたハイレベルな制作が可能です。

クラウドソーシングは小ロット・短納期・低単価案件向けの人材マーケット。そのため発注設計とチェック体制を自社で準備できるかが成否を分けます。

つまり案件規模・社内リソース・品質要求レベル・予算の4軸を考慮して選択することが最適な方法といえるでしょう。

制作会社の種類

制作会社の中でも、業務範囲や得意とする分野はそれぞれ異なります。

ここでは「マーケティング統合型」「編集・エディトリアル型」「クリエイティブ特化型」の3種に分けて紹介します。

マーケティング統合型の制作会社は、SEO設計や広告運用までワンストップで請け負うことが強み。

KPI設計からデータ分析まで一貫して任せられるため、リード獲得や売上などの数値責任を共有しやすいことがメリットですが、戦略や運用まで委ねるぶん費用が高額になりやすい点には注意が必要です。

編集・エディトリアル型の制作会社は、紙媒体やWeb記事の制作経験者が多く、深掘り取材や専門家インタビュー、校閲体制など「読み物としての質」を高めるノウハウが豊富です。

ホワイトペーパーやオウンドメディアの記事品質を担保できる点が大きな利点で、専門性訴求にも適しています。

ただしSEOや広告運用の専門性、施策のスピード感は会社によってばらつきがあります。

クリエイティブ特化型の制作会社は、動画スタジオやLP(ランディングページ)制作会社など「視覚表現」に強いパートナーです。

高いデザイン力やモーショングラフィックスによってブランドイメージを際立たせやすく、SNS拡散やイベント映像でインパクトを出したいときは心強いパートナーとなるでしょう。

一方で、記事の量産には向かず、費用も演出工数に比例して膨らみやすい点がデメリットです。

費用相場と評価基準

フリーランスやクラウドソーシングにおける費用目安は、記事制作で1円/字~、編集作業は3,000円/本~が一般的とされています。

検索エンジン最適化(SEO)設計やディレクションを含む場合はさらに高額となることもあります。

外注先選定のポイント

- 専門分野や業界知識の有無

- 目的やターゲット理解の深さ

- レスポンスや説明のわかりやすさ

- 過去実績や制作体制の確認

トラブル事例とその対処法

秘密保持契約(NDA)を結ばない、あるいは契約前に納品を要求するなど、取引トラブルの例は後を絶ちません。

また、裁判外紛争解決(ADR)制度の利用も普及しましたが、和解に至っているのは約7割です。

トラブルを未然に防ぐための最も有効な対策は、契約書に納品基準や修正範囲を明記しておくことでしょう。

契約段階で「納品条件」「修正範囲」「支払い方法」などを合意し、納品時は決められたフォーマットで受領。やりとりの履歴も保存しておくことでリスクを抑えられます。

よくある失敗例とその解決策

- 修正対応が多発する:事前に目的や期待成果、ターゲット像、NG表現などを合意・文書化することが不可欠。

- 外注先との認識ズレ:指示内容や確認手順、レビューのサイクルを第三者にも分かる形で文書化し、チャットやPDFでやりとりを保存する。

- 納期遅延:納期・修正回数・レビュー日程を進行表やWBSに組み込むことで、進捗状況を「見える化」し、トラブル防止につなげる。

コンテンツディレクターのキャリア形成ガイド

成果を出し続けるために、BtoB企業のマーケティング担当者が実践できる具体的なポイントと、これからのキャリア戦略を整理します。

今後のキャリアの描き方

コンテンツディレクションは、BtoB分野でマーケティングの中核を担う職種として、その重要性が年々増しています。

dodaの求人倍率レポートによると、デジタル関連職種の求人倍率は全体平均の2.7倍ほど。

さらに人工知能(AI)やマーケティングオートメーション(MA)ツールの普及により、「ツールを使いこなし、分野横断で設計・運用できる人材」へのニーズが大きく拡大しています。

同時に、キャリア形成において重要なのは「すべてを一人で担う」のではなく、「自分の強みや貢献できる分野は何か」を最初に整理することです。

情報処理推進機構(IPA)のDXリテラシー標準では、「自分の強みを整理する」重要性とともに、生成AIの活用力や法律・倫理の理解、知識の編集・統合力など、多様な学びと実践が求められています。

必要なスキル・資格・キャリアパス

ディレクターに求められるのは、編集力や進行管理力、Web解析・検索エンジン最適化(SEO)の知識だけではありません。

専門家の知見を引き出し要点を翻訳できる、現場でつちかった編集スキルも不可欠です。

また、Web 解析士や経済産業省の「デジタルスキル標準」でも、実践的なスキルが重視されています。

現場の変化に柔軟に対応し、継続して学び続ける力が、今後ますます重要になるでしょう。

研修や認定制度を活用する

AIや動画編集スキルへの需要増加を背景に、短期間で修了できるオンライン講座も増えています。

例えばIT関連及びデジタル情報の人材育成スクールであるデジタルハリウッドが2025年に開講するコースでは、実務経験者が新しい視点やスキルを学べるプログラムを用意。

こうした「学び続ける仕組み」を利用してスキルアップの習慣を身につけることで、将来の成果へとつなげることもできます。

戦略的コンテンツディレクションで競争優位を築く

本記事では、情報ディレクションの基本から、設計・制作フロー、AIや外注活用、現場で押さえるべき実務ポイント、今後のキャリアまでを幅広く解説してきました。

成果を生み出すためには、単なる情報発信にとどまらず、「なぜ・誰に・何を」届けるかという設計力と運用体制が不可欠です。

そのため変化の激しい時代だからこそ、学び続ける姿勢と柔軟な対応力を持ち、チームや外部パートナーと協力しながら着実に成果を積み上げていきましょう。

明日からの現場で役立つ実践知として、ぜひ活用してください。

FAQ|よくある質問と回答

「ディレクターと編集者はどう違うのか」「初心者はまず何から身につければよいか」といった現場目線の疑問に答えます。

Q:ディレクターと編集者は何が違う?

A:ディレクターは全体設計・推進、編集者はコンテンツの中身を磨く役割です。

編集者は主に記事や動画など個別情報の品質向上を担います。一方でディレクターは「なぜ作るのか」「誰に届けるのか」「どんな成果を目指すのか」といった全体設計や進行管理、外部連携を幅広く担当。厚生労働省の定義でも、編集者は原稿単位の編集業務、ディレクターは予算管理や進行・外部折衝などプロジェクト全体のマネジメント業務と明確に区分されています。現場ではKPIや目的を起点に設計・調整する力がディレクターには不可欠です。

Q:初心者がまず身につけるべきスキルは?

A:「目的と読者を言語化する力」と「全体を俯瞰する視点」が欠かせません。

作業進行にとどまらず「誰の、どんな課題を、どのように解決したいか」を自分の言葉で説明できる力が特に重要です。加えて全体を見渡してWBSなどに落とし込む力やフロー設計、課題を予見する力(リスク対応力)、構成や文章を整理する編集スキルも実務で求められます。実践としては、目的・ペルソナ・KPIを書き出して関係者と合意を取り、WBSやレビュー日程を可視化・共有し、早い段階から外部パートナーを巻き込んでフィードバックを行うことが推奨されます。

Q:外注トラブルを防ぐには?

A:契約前の要件明文化と運用ルールの可視化が不可欠です。

「期待と違う仕上がり」「修正依頼が多発」「納期遅延」といったトラブルは頻繁に起こります。2024年11月施行のフリーランス取引適正化法では、仕事内容・納期・報酬の書面提示が義務化されました。また公正取引委員会ガイドでも「不当な修正依頼」「無償やり直しの禁止」が明記されており、2025年以降は相談窓口の拡充やトラブル報告も増加しています。

そのため発注時には、KPIやゴール、修正範囲、納品基準を明記した契約書や発注書を作成し、合意事項ややりとりはメールやPDF、チャット履歴で残しましょう。外注先を選ぶ際は説明力・レスポンス・実績などを重視してください。

Q:AIやツール導入の現場感は?

A:AIは作業効率化の強い味方ですが、最終的な判断や品質保証はやはり人の手に委ねられています。

コンテンツマーケティングを実践している企業のうち、業務で生成AIツールを使用している企業は57%におよび、文章作成やプログラミング用途に活用しています。ただし全社的なフル活用となると、まだ4%にとどまっている状況です。これは法改正対応や専門知識、細かな文脈の理解など、最終的な品質チェックはどうしても人間の目が欠かせないためでしょう。

実際の現場では、「AIでたたき台を作り、専門家がレビューして仕上げる」といったハイブリッドな進め方が主流です。AIによって作業は効率化できても「完全自動化」は現実的ではありません。情報や営業・分析業務を支援する総合AIプラットフォーム「Breeze」や、AIと膨大な検索エンジン最適化(SEO)データを組み合わせた記事生成・最適化ソフト「ContentShake AI」といったツールも登場し、レポート作成や競合分析の自動化が進んでいます。ただしGoogleも、AIが出した結論は時に、知識や真実性が欠落していることがあると認めており、社内ガイドラインや専門家による最終チェック体制は必須です。

Q:副業でコンテンツディレクションを行う際の注意点は?

A:労働時間、契約内容、秘密保持、税務の4点を管理する必要があります。

副業でディレクション業務を受託する場合は、本業との労働時間合計が法定基準を超えないか、契約条件や報酬内容が明記されているかを確認。守秘義務に抵触しないか、そして雑所得や事業所得の区分や申告方法まで確認しましょう。