AIO対策とは?AI時代のSEO戦略をわかりやすく解説

目次

従来のSEO対策で上位表示を達成しても、なぜか流入が増えない。そんな悩みを抱えるWeb担当者が増えています。

その背景には、Google検索の仕組みがAIによって大きく変わり始めていることにあります。

日本では2024年8月の導入以降、Googleの検索結果の最上部にAIが生成した要約「AIによる概要(AI Overviews)」が表示されることが増えました。

その結果、検索画面に表示される「AIによる概要」のみで情報を得て完結する「ゼロクリック検索」が増加し、一般のWebサイトへのクリック数が減少傾向にあります。

実際に、マーケティング分析を行うSparkToro社の最新調査(2025年3月)によると、米国のGoogle検索において一般のWebサイト(オーガニック検索結果)をクリックしたユーザーの割合は40.3%と、前年の44.2%から減少しました。

検索行動の総量が増える一方で、Webサイトへの流入機会が失われつつある厳しい現実が浮き彫りになっているといえるでしょう。

そこで今、注目されているのが「AIO対策」です。

AIOとはArtificial Intelligence Optimization(アーティフィシャル・インテリジェンス・オプティマイゼーション)の略で、AIによる検索結果や要約に、自社の情報を選定・引用してもらうための新しいWebサイト最適化手法を指します。

この記事では、コンテンツ制作に詳しくないご担当者様にもご理解いただけるよう、AIO対策の基本から具体的な実践方法、最新動向までをわかりやすく解説します。

「AIに選ばれるサイト」になることが、これからのWeb戦略の必須条件です。

AIOの基本概念:AIに選ばれるための新常識

AIが検索の主役となった今、従来の「キーワード中心の最適化で上位を目指すSEO」だけでは限界があります。これからの時代に必須となる「AIO対策」とは、いったいどのようなものでしょうか。

AIOとは? AIのためのWebサイト最適化

AIO(Artificial Intelligence Optimization)とは、AIによる検索や自動生成される回答(AI Overviewsなど)において、自社サイトの情報を的確に選択・引用してもらうための最適化施策全般を指します(※Googleの公式用語ではありません)。

従来のSEOが「人間」のユーザーを意識し、キーワードや被リンクを重視していたのに対し、AIOでは「AI」が情報を理解しやすいようにサイトを整備することが重要です。

例えば、AIは「この記事には何が書かれているか?」を機械的に判断します。

そのため、情報をQ&A形式で整理したり、データに「これは価格です」「これは製品名です」といった意味のラベル付け(構造化データ)を行ったりすることで、AIが内容を正確に理解できるようになり、検索結果に引用されやすくなるのです。

従来SEOとAIO対策の根本的な違い

それでは、「従来SEO」と「AIO対策」は何がどう違うのでしょうか。

変わらない共通点もありますが、目標や手法には大きな違いが見られます。

目標と成功指標の違い

| 項目 | 従来SEO | AIO対策 |

|---|---|---|

| 最終目標 | 検索結果で上位に表示されること | AIによる要約で引用・紹介されること |

| 対象 | 人間(検索ユーザー) | AI(GoogleのAIモデル) |

| 成功指標 | クリック数・検索順位 | AIからの引用率、要約への掲載 |

変わらない重要な要素(共通点)

- ユーザーにとって価値のある高品質なコンテンツであること

- Webサイトの安全性(SSL対応)や表示速度の速さ

これから特に重要になる要素(主な違い)

| 要素 | 従来SEO | AIO対策 (今後必須) | なぜ重要か?(解説) |

|---|---|---|---|

| 情報構造 | 階層的な見出し(Hタグ)構造 | Q&A形式やモジュール型 | AIが一問一答形式を好み、引用しやすいため。情報を部品のように整理することが有効です。 |

| 信頼性の証明 | E-A-T(専門性・権威性・信頼性) | E-E-A-T(経験が追加) | AIは「実際の経験」に基づいた一次情報を高く評価します。そのため体験談や導入事例がより重要になります。 |

| 構造化データ | 推奨レベル | 必須レベル | AIに「これは質問です」「これは答えです」と正確に伝えるための「ラベル」の役割を果たします。 |

| マルチモーダル対応 | 画像の代替テキスト設定が中心 | 画像・動画の内容説明を強化 | AIはテキストだけでなく画像や動画も理解します。内容を言葉で説明することで、より深く情報を伝えられます。 |

AIOと関連する最新概念

AIO対策を進めるなかで、「GEO」や「AEO」といった類似の言葉を耳にする機会が増えるかもしれません。これらは、目指す方向性は似ていますが、対象とする範囲が少し異なります。

混同しないよう、それぞれの違いを一度整理しておきましょう。

▼AI時代のWebサイト最適化に関する用語比較

| 略語 | 正式名称 | 最適化の対象 | 主な目的 | この記事での位置づけ |

|---|---|---|---|---|

| AIO | AI Optimization | GoogleのAI検索 (AI Overviews) | Google検索上で、AIによる要約に引用・紹介されること | 【最重要】 この記事の主題。多くの企業にとって、まず取り組むべき最優先の対策。 |

| GEO | Generative Engine Optimization | 生成AI検索エンジン (ChatGPT、Perplexity等) | さまざまなAI検索サービス上で、回答の生成に利用されること | 【関連】 AIOと対策が重なる部分が多い。AIOの実践がGEOにもつながる。 |

| AEO | Answer Engine Optimization | 回答エンジン全般 (AI検索、音声アシスタント等) | ユーザーの質問に対し、Webサイトが「答え」そのものとして扱われること | 【参考】 AIOやGEOを包括する、より広い概念。ゼロクリック検索時代に対応する考え方。 |

| LLMO | Large Language Model Optimization | 大規模言語モデル自体 (GPT、Gemini 等) | AIモデルの知識源として、自社の情報を正確に学習・参照させること | 【参考】 より技術的・根本的なアプローチ。情報の正確性を担保する長期的な取り組み。 |

このようにさまざまな概念がありますが、まずはAIO対策をしっかり行うことが基本です。

なぜなら、AIO対策の核である「E-E-A-T(信頼性)の高いコンテンツ作り」や「構造化データによる情報の整理」は、ほかのすべての最適化においても土台となるためです。

まずはこの記事で解説するAIOの基本をしっかり押さえることが、AI時代のWeb戦略における確かな第一歩となります。

【データで見る】なぜ今、AIO対策が必須なのか?

AIO対策の必要性は、実際のデータを見るとより明確になります。Webサイトへのアクセス機会がどのように変化しているか、具体的な数値で見ていきましょう。

一般サイトへのクリック率が1年で4ポイント近く減少

まず、ユーザーが検索後にどのような行動をとっているかの構造変化についてです。マーケティング分析企業SparkToro社の調査によると、この1年で一般のWebサイトへのクリックは明確に減少し、その分「ゼロクリック」や「Googleの関連サービス(YouTube、Googleマップ等)へのクリック」が増加していることがわかります。

▼Google検索におけるクリック先の変動比較(米国)

| クリック先の種類 | 2024年 3月時点 | 2025年 3月時点 | 変動 |

|---|---|---|---|

| 一般サイトへのクリック (オーガニック) | 44.2% | 40.3% | 減少(-3.9pt) |

| ゼロクリック (どこもクリックしない) | 24.4% | 27.2% | 増加(+2.8pt) |

| Google関連サービスへのクリック | 12.1% | 14.3% | 増加(+2.2pt) |

AI Overviews表示で、上位サイトのクリック率が大幅に低下

このクリック率減少の大きな要因となっているのが「AI Overviews」です。

検索結果の最上部にAIによる回答が表示されることで、ユーザーが1位のサイトをクリックする必要性が薄れています。

実際に、SEOツール大手のAhrefs社が2025年4月に発表した調査では、30万のキーワードを分析した結果として、AI Overviewsが表示された場合、検索順位1位のページの平均クリック率は34.5%も低下することが明らかにされました。

この傾向は海外だけの話ではありません。

日本国内でも、株式会社CINCがBtoBサイトを対象に行った調査で、AI Overviewsの表示によって上位表示ページのクリック率が有意に低下する傾向を確認したと報告しています。

【補足】すべてのキーワードで減少するわけではない。

一方で、Amsive社による別の調査では、企業名やサービス名といった「ブランド関連キーワード」においては、AI Overviewsに表示された場合、例外的にクリック率が18.68%増加するというケースも報告されています。

これは、AIによる信頼性の高い紹介が、かえって公式サイトへの訪問を促している可能性を示唆しています。一概にすべてのクリックが失われるわけではないことが重要なポイントです。

データが示す3つの大きな変化

こうした衝撃的なデータの背景には、ユーザーの行動における以下の3つの大きな変化があります。

1.「検索して終わり」が当たり前に

データが示したクリック率の低下は、まさにAIが検索結果画面で直接答えを提示する「ゼロクリック検索」の拡大を意味します。

これは、たとえ検索順位が1位であっても、自社サイトがユーザーの目に触れる機会(アクセス)を失うリスクが高まっていることを示しています。

2.「質問」で検索するユーザーの増加

ChatGPTのような対話型AIの普及により、ユーザーは単語を並べるのではなく「〇〇について、△△と××の違いを教えて」のように、自然な文章で質問することが増えました。

AIはこうした具体的な質問に対し、的確な答えを持つWebサイトから情報を引用して回答を生成します。

3.競合との差別化ポイントの変化

AI時代では、単にキーワードを多く含んだだけのコンテンツは評価されません。

AIの特性を理解し、ユーザーの疑問に根本から答える質の高いコンテンツや、Q&A、構造化データといった技術的な対策を組み合わせることが、競合にはない「AI検索における優位性」を築くためのカギとなります。

具体的なAIO対策手法と実践ポイント

理論だけでなく、実際に役立つAIO対策を【初級】【中級】の2段階で解説します。

【初級編】まずはここから!サイトの信頼性を高める

AIは、その情報が「信頼できる」かどうかを非常に厳しく見ています。まずは、情報の信頼性を高める土台作りから始めましょう。

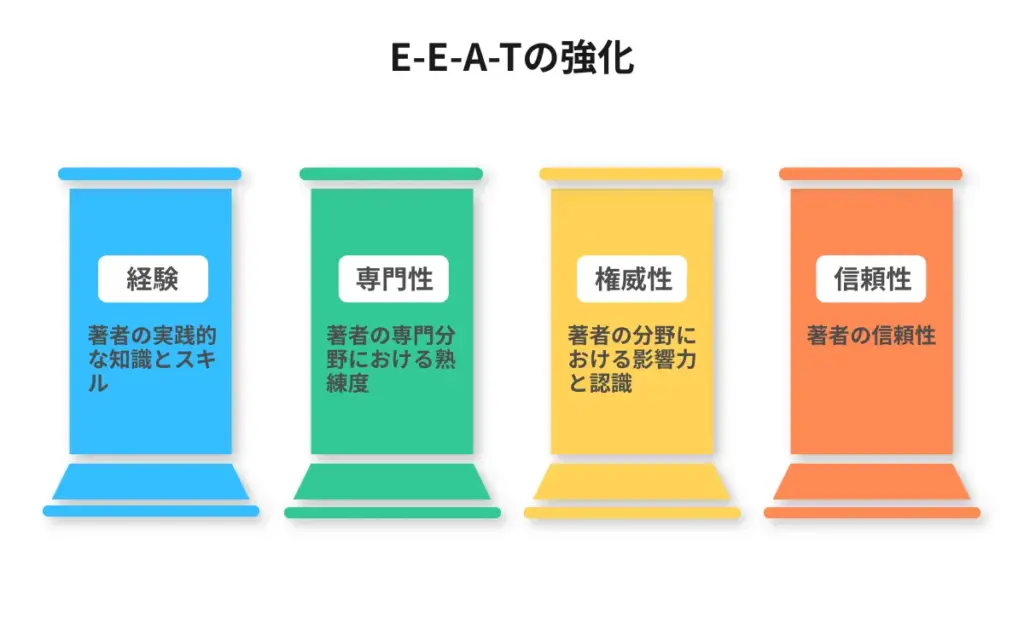

E-E-A-T強化

E-E-A-Tとは、GoogleがWebサイトの品質を評価するための基準で、経験(Experience)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)の頭文字をとったものです。これはAIによる検索にも適用されます。

E-E-A-Tを高めるためのポイント例

- 実体験を盛り込む(経験):製品の利用レポートやお客様の声、導入事例など、独自の「経験」をコンテンツに加える。

- 専門性を示す(専門性):執筆者がその分野に精通していることを具体的な資格や経歴、実績などで明らかにする。

- 権威性を示す(権威性):公的機関・専門機関・権威あるサイトからの被リンクや言及、監修者によるチェック・推奨などを明記する。

- 信頼性を高める(信頼性):情報の根拠となる公的機関のデータや調査結果を引用し、出典を明記する。著者や運営者の連絡先・プロフィールを分かりやすく掲載する。

コンテンツの質を「深さ・正しさ・広さ」で高める

AIに「価値ある情報源だ」と認識されるには、以下の3つの視点が重要です。

コンテンツの質

- 深さ(専門性):「〇〇のやり方」だけでなく、「なぜそうするのか」「よくある失敗例」など、一歩踏み込んだ情報を提供する。

- 正しさ(正確性):根拠となるデータを示し、誤りのない正確な情報を提供する。

- 広さ(網羅性):ユーザーが次に抱くであろう疑問について先回りして解説し、そのページだけで悩みが解決するように設計する。

【中級編】さらに一歩先へ!AIに引用される技術的対策

土台ができたら、AIにより積極的に情報を引用してもらうための技術的な実装に進みましょう。

FAQ(よくある質問)コンテンツの最適化

Q&A形式のコンテンツは、AIが引用しやすい代表的な情報構造です。

効果的なFAQ作成の4つのポイント

- 具体的で自然な質問文:(×)料金体系→(〇)初期費用はいくらですか?

- 明確で客観的な回答:(×)お安く利用できます→(〇)基本プランは月額10,000円(税別)です。

- 一問一答で完結させる:1つの質問に対して、1つの明確な答えを用意する。

- 構造化データでマークアップ:後述する「構造化データ」によって、AIに「これが質問で、これが答えです」と正確に伝える。

▼【成功事例】サントリーホールディングス株式会社

大手飲料・食品メーカーのサントリーは、FAQ構造化データを500ページ以上に導入し、Google検索からのトラフィックを前年比141%増加させました。

当初は「検索画面で疑問が解決してしまうとサイトへのアクセスが減るのでは」と予想していましたが、実際にはFAQをきっかけにサイト全体のアクセス向上につながりました。

この結果については、ユーザーが「もっと詳しく知りたい」「ほかのQ&Aも見たい」と考えたのではと推測されています。AIO対策がトラフィック増加にも貢献することを示す好例だといえるでしょう。

マルチモーダル対応の基本

テキストだけでなく、画像・動画なども含めてAIが総合的に理解できるように整備します。

- 画像:alt属性で詳細な説明を付ける

- 動画:音声の文字起こし(トランスクリプト)を掲載

- インフォグラフィック:重要な情報はテキストも併記

このように、テキストだけでなく画像や動画も適切に整えることで、AIがサイト全体の情報をより正確に把握できるようになり、さまざまな検索内容に応じてページがAIに引用されやすくなります。

構造化データの実装

構造化データとは、Webサイトの裏側に情報の意味を伝える「ラベル」を貼り、AIが理解しやすいように整理・記述したデータのことです。

例えば、「この数字は価格です」「この文字列は会社の住所です」とAIに教えることで、AIは情報を正確に理解できます。

特にFAQコンテンツには「FAQPageスキーマ」という専用の構造化データを設定することが、AIに引用されるためのカギとなります。

実装には専門知識が必要なため、Webサイトの制作会社や開発担当者に相談するのが確実です。

AIO対策の成否を分ける「一次情報」の作り方

AIは、Web上に溢れているようなありふれた解説記事よりも、その企業や個人しか持っていない独自の「一次情報」を高く評価します。

独自の一次情報はE-E-A-Tにおける「経験」や「専門性」に該当するためです。

ほかの企業がまだ様子見をしている今、この「一次情報」を戦略的に発信していくことが、AIO対策における圧倒的な競争優位につながります。

「一次情報」とは何か?

「一次情報」とは、自社で独自に収集・作成したオリジナルの情報のことです。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

一次情報とは

- 独自の調査データ:顧客アンケートの結果、自社で集計した業界データなど。

- 現場の具体的なノウハウ:製品の意外な活用法、よくある失敗とその対策といった、経験から得られた知見。

- 顧客のリアルな声:導入事例のインタビュー、お客様からの具体的な感謝の声など。

自社に眠る「一次情報」を発見する3つの質問

とはいえ、「自社にそんな特別な情報はない」と感じるかもしれません。しかし、情報は必ず眠っています。

以下の質問をヒントに、社内のお宝情報を掘り起こしてみましょう。

一次情報を発見する質問

- Q1.お客様からよく聞かれる、専門的でマニアックな質問は何ですか?

→それが、AIがまだ知らない、価値あるFAQコンテンツの種です。 - Q2.社内のベテラン社員が持っている、カタログには載っていない「現場の知恵」や「失敗談」は何ですか?

→それが、E-E-A-Tの「経験」に該当する強力な一次情報になります。 - Q3.これまでに実施したアンケートや導入事例の中に、独自のデータ(顧客満足度〇%、導入効果〇%UPなど)はありませんか?

→それが、他社が決して真似できない、信頼性の高い情報です。

まだ明確な「勝ちパターン」が確立されていない今だからこそ、自社に眠る強みを見つめ直し、それを丁寧に発信していく企業が、これからのAI時代をリードしていくはずです。

AIO対策を効率化するツールと注意点

AIO対策を効率的に進めるためには、便利なツールを活用しつつ、守るべき注意点を押さえることが重要です。ここでは「制作・実装」のフェーズで役立つ情報を中心に解説します。

コンテンツ制作を効率化するツール

生成AI(ChatGPT、Geminiなど)の活用

FAQやQ&Aのたたき台作成や記事の構成案作成に、生成AIは非常に役立ちます。

ただし、Googleは「生成AIだけに頼らず、必ず人の手で監修・編集し、E-E-A-T(特に独自の経験)を加えること」を強く推奨しています。

AIはあくまでアシスタントと捉え、最後は人の知見で仕上げるのが成功のコツです。

SEO分析ツールの活用

サードパーティ製のSEOツールは、ユーザーがどのようなキーワードで検索しているか、また、競合がどのようなコンテンツで評価されているかを調査する「制作前リサーチ」の段階での強力な武器となります。

ユーザーの検索意図を深く理解し、コンテンツの企画作成に役立てましょう。

実装・公開時の注意点とリソース

実装エラーの確認(Google Search Console)

構造化データなどをサイトに実装した際は、Google Search Console(グーグルサーチコンソール)を使って技術的なエラーが出ていないかを必ず確認しましょう。

AIに情報を伝えるための記述に誤りがあると、せっかくの対策が無駄になってしまいます。

法令・プライバシー対応の重要性

AIを利用してコンテンツを生成・公開する際は、著作権や個人情報保護、倫理的な観点からの配慮が不可欠です。

社内の法務部門と連携してガイドラインを整備するなど、コンプライアンスを遵守したうえで活用しましょう。

AIO対策をしないとどうなる?想定される3つのリスク

「まだ様子見でいいか」とAIO対策を先送りにすると、ビジネスにどのような影響が及ぶのでしょうか。具体的なリスクを3つご紹介します。

1.検索流入が激減するリスク

AIが検索結果の上部を占有することで、従来の検索結果(青いリンク)がクリックされる機会は確実に減っていきます。

AIの回答に自社の情報が表示されなければ、アクセスはもちろん、ブランドの認知度やお問い合わせ(リード)獲得の機会も失うことになるでしょう。

2.情報がAIに評価されず、埋もれてしまうリスク

AIは、独自性や実体験を含まない、ありふれた情報を評価しません。

対策を怠り、他社と同じような一般的な情報ばかりを掲載していると、AIから「価値の低い情報」と判断され、検索結果に引用されることがなくなります。

3.知らないうちに信頼性を損なうリスク

Webサイトのセキュリティ(SSL化による通信の暗号化など)が不十分な場合、ユーザーだけでなくAIからの評価も低下します。

安全性への配慮不足は、検索評価の低下に直結する重大なリスクです。

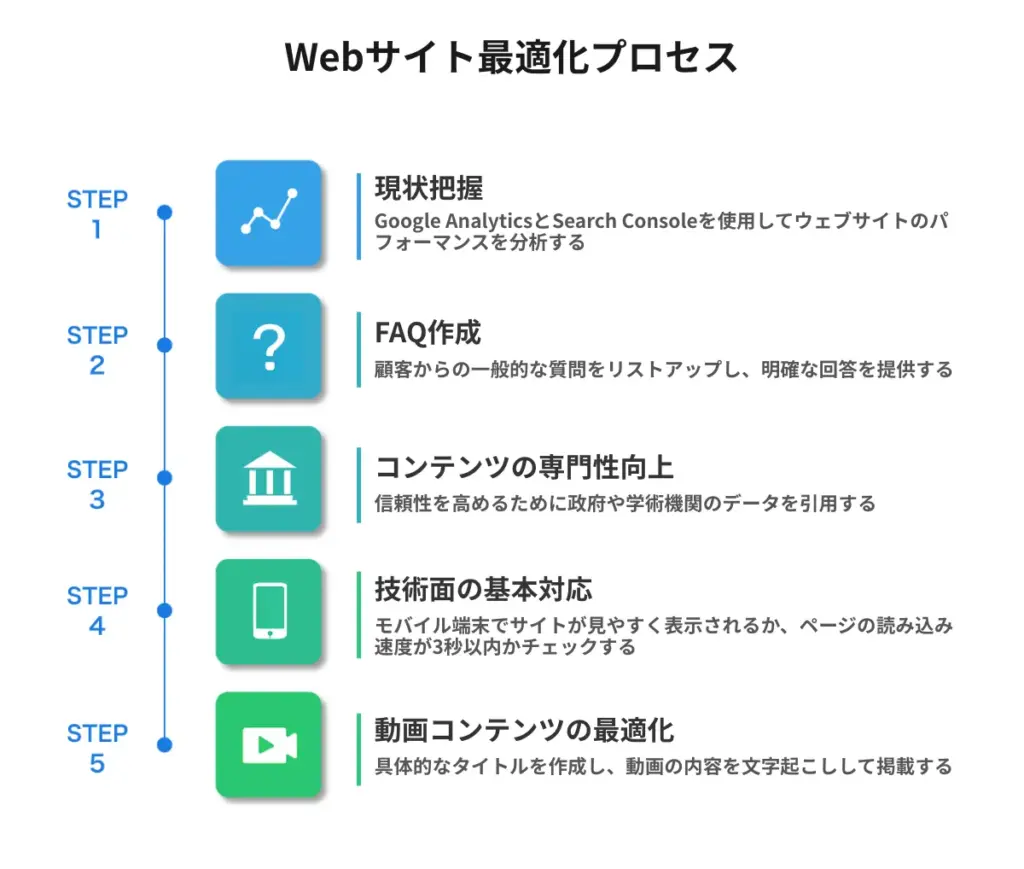

今日から始める実践プロセス

理論を学んだら、すぐに実行。優先度順の実践プロセスに従って、着実にAIO対策を進めていきましょう。

現状分析と具体的目標設定方法

まずはサイトの現状を正確に把握します。アクセス解析やAI解析ツールを活用し、各ページの評価やユーザーの行動パターンを分析してみてください。

具体的な現状分析の手順

- アクセス状況の確認:Google Analytics(グーグルアナリティクス)で「どのページが最もアクセスされているか」「どのキーワードから流入しているか」「ユーザーがどのくらいサイトに滞在しているか」を調べる

- 検索順位のチェック:主要なキーワードで自社サイトが何位に表示されているかをGoogle Search Consoleで確認

- 競合他社との比較:同業他社のサイトと比べて「何が足りないか」「どんなコンテンツが人気なのか」を調査

- ユーザーの行動分析:「どのページで離脱が多いか」「問い合わせにつながりやすいページはどれか」を把握

これらのデータを基に、具体的で測定可能な目標(KPI)を立てます。

例:「3か月以内に検索流入を20%増やす」「FAQページの滞在時間を2分以上に」など、数値目標を設定することがポイントです。

今すぐできること(1週間以内)

- FAQページがあるか確認

- Google Search Consoleで表示状況を分析

- 具体的な質問と明確な回答を3つ作成

- 主要ページの構造化データ実装状況をチェック

1か月以内にやること

- 主要ページにFAQ形式を追加

- 構造化データ(FAQPage)を実装

- 実体験・具体的数値を含むコンテンツに修正(E-E-A-T強化)

- 著者情報・専門性の明記(E-E-A-T強化)

- 動画コンテンツがある場合は文字起こしも追加

継続的に行うこと

- ナレッジグラフ連携の強化

- マルチモーダル対応(画像・動画の最適化)

- AI引用率のモニタリング

- 効果測定とPDCAによる継続的な改善

- Google公式アップデート情報のチェック

コンテンツ戦略の見直し方と改善サイクル

目標に合わせて、コンテンツの質やテーマを定期的に見直しましょう。専門性や信頼性を高め、ユーザーの疑問を広くカバーすることが重要です。

効果的な改善サイクル例

- 既存コンテンツの評価

記事やページを「専門性」「信頼性」「網羅性」の観点で点数付けし、ランク付け - ユーザーニーズの調査

「お客様からよく聞かれる質問は何か」「競合サイトで人気のコンテンツは何か」を調べ、不足情報を特定 - コンテンツの優先順位決定

改善効果が高そうなページやアクセス数の多いページから手を付ける - 定期的な効果測定

月1回程度「アクセス数」「検索順位」「問い合わせ件数」などをチェック

このような改善のサイクルを回すことで、内容が着実にブラッシュアップされます。キーワード調査や競合分析にAI解析ツールを活用すると、より効率的です。

AIO対策の効果測定とこれからの戦い方

ここまでAIO対策の重要性と実践法を解説してきましたが、最後に「どのように効果を測定し、どう戦略を立てていくべきか」という、一歩進んだ視点について解説します。

AIOV掲載が新しいKPIになる

まず認識を改めるべきは、Webサイトの価値を測る指標(KPI)そのものです。

これからのWeb戦略では、従来の「検索順位」や「クリック率(CTR)」に加え、「AI Overviewにいかに引用されるか(AIOV引用率)」が極めて重要な指標となります。

たとえサイトへの直接の訪問につながらない「ゼロクリック検索」であったとしても、AIOVへの掲載は、未来の顧客を育てる強力なブランディング活動であると捉えるべきです。

AIOV掲載状況の測定・モニタリング方法

それでは、自社サイトがAIOVにどの程度引用されているかをどう測定すればよいのでしょうか。

現時点(2025年7月)で完璧な方法はありませんが、以下の手法を組み合わせると状況を把握できます。

▼AIOV掲載状況のモニタリング方法 比較表

| 測定方法 | メリット | デメリット/注意点 | こんな担当者に おすすめ |

|---|---|---|---|

| SEO分析ツール | 競合を含めて効率的・網羅的に調査可能。キーワードごとの出現率がわかる。 | 有料の場合が多い。ツールのデータ更新頻度に依存する。 | 多くのキーワードを管理し、効率的に競合分析もしたい。 |

| Google Search Console | 無料で利用可能。自社サイトのCTR低下などから状況を「推測」できる。 | 直接的な測定は不可。あくまで仮説を立てるためのヒント。 | まずは無料で自社サイトの状況から変化の兆しを掴みたい。 |

| 手動での定点観測 | 最新の表示状況を正確に確認できる。引用内容の質的な変化もわかる。 | 手間がかかるため、多くのキーワードを追うのは非現実的。 | ビジネスに直結する最重要キーワードの動向を深く追いたい。 |

AIOVの出現パターンに応じた戦略の立て方

モニタリングしていくと、キーワードによってAIOVの出現状況が異なることに気づくはずです。

各パターンに応じて、とるべき戦略も変わります。以下の表で、それぞれのケースの戦い方を整理しました。

▼AIOV出現パターン別 AIO対策戦略

| 状況 | パターン1: AIOVが【すでに出現している】クエリ | パターン2: AIOVが【まだ出現していない】クエリ |

|---|---|---|

| 目標 | 引用の座を奪取・改善する | 将来の「第一候補」になる |

| 主な戦略 | ・競合コンテンツの徹底分析とリライト ・Q&A形式や構造化データで「引用部品」を最適化 ・引用箇所からのサイトリンクを意識 | ・クエリの性質を見極め、目標を明確化 - 情報系クエリ(例:「〇〇とは」): CTR低下を前提とし、AIOV引用によるブランド認知向上を狙う - 購買系クエリ(例:「〇〇おすすめ」):AIOVからのクリックや成約率向上を狙う・先行してE-E-A-Tの高いコンテンツを整備・将来の引用に備え、網羅性と独自性を担保 |

| KPIの考え方 | ・AIOVへの自社引用率 ・引用箇所からのクリック数 ・ブランド名での検索数 | ・現時点でのオーガニック検索順位 ・(将来の)AIOV引用率 ・コンテンツの質的評価 |

| 心構え | 短期的な改善サイクルを回す (競合との陣取り合戦) | 中長期的な資産としてコンテンツを育てる(未来への先行投資) |

■クエリの性質を見極め、戦い方を変える

将来AIOVが出現した際のインパクトは、キーワードの性質によって大きく異なります。

- 情報収集系のキーワード(例:「AIO対策とは」「〇〇 やり方」)

これらのキーワードでは、AIOVがユーザーの疑問に直接答えてしまうため、サイトへのクリック率(CTR)は低下する可能性が高いです。

しかし、これを悲観する必要はありません。

「CTRが下がることは当たり前」という新しい前提に立ち、AIOVに引用されることによる「その分野の第一人者」としての権威性やブランド認知度の向上を新たな目標としましょう。

- 購買検討系のキーワード(例:「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」「〇〇 料金」)

これらのキーワードでは、AIOVが購入の後押しをしてくれる可能性があります。

「【データで見る】なぜ今、AIO対策が必須なのか?」の補足で触れたように、ブランド関連の検索ではCTRが向上したデータもあることから、AIOV内で製品が好意的に紹介されれば、クリック率やサイト訪問後の成約率が向上することも期待できます。

CTRの変化に一喜一憂せず、AIO時代の新しい物差しを持つ

AI検索が主流となる時代、特に情報提供を目的とするWebサイトにおいて、従来のCTRが低下することは避けられない流れかもしれません。

しかし、それは自社サイトの価値が下がったという意味ではなく、価値を測る「物差し」が変わったのだと考えるべきです。

これからは単純な流入数だけでなく、「AIOV上でユーザーの疑問解決にどれだけ貢献できたか」「自社の専門性をどれだけ示せたか」という新しい基準でWeb戦略を評価していく必要があります。

変化の前提を受け入れ、そのうえでどう戦うかを考えることこそ、AIO対策の本質といえるでしょう。

AI時代のSEO戦略、今動き出す理由

AIO対策は、一度実施すれば終わりというものではありません。

AI技術や検索の仕組みは日々進歩しており、これからも新しいトレンドやノウハウが生まれ続けるでしょう。

そのため、従来のSEO対策にとどまり、様子見を続けているだけでは、競合他社に後れをとるリスクが高まります。

今できることから着実に取り組み、改善と検証を繰り返していくことが、長期的な成果や優位性の確保につながります。

AI時代のSEOには「唯一の正解」がありません。むしろ、企業ごとの独自性や現場力が大きな強みになります。

自社の強みや価値をしっかりと可視化し、AIとユーザーの両方に「選ばれる存在」へと進化させていきましょう。

FAQ|よくある質問と回答

AIO対策には、専門的な知識や細かな注意点が求められます。実務でよくある質問と、その対応方法をQ&A形式でまとめました。

Q:社内にエンジニアがいなくてもAIO対策は可能ですか?

A:はい、可能です。WordPressなどのCMSを使用している場合、プラグインを利用して構造化データを簡単に実装できます。FAQ作成やコンテンツ改善も、非エンジニアで十分に対応可能です。ただし、より高度な構造化データ実装や技術的最適化が必要な場合は、専門のWeb制作会社やSEO会社に相談することをおすすめします。

Q:AIO対策の優先順位はどのように決めればよいですか?

A:まずは、アクセス数の多いページから対策に取り組みましょう。影響範囲が広いため、効果を実感しやすくなります。

続いて、お客様から多く寄せられる質問をFAQ化し、競合サイトにはない独自情報を補いましょう。さらに、検索ボリュームの大きいキーワードに関連したコンテンツも重点的に整備します。限られたリソースを有効活用するには、データ分析に基づく優先順位付けが欠かせません。

Q:AIO対策を行ったのに効果が出ない場合の原因は何ですか?

A:構造化データの実装ミスやコンテンツの質の不足、競合状況、対策後の経過期間が短いことなどが考えられます。

具体的には、次のような原因が挙げられます。

- 構造化データの実装ミス(Google側に正しく認識されていない)

- コンテンツの質が不十分(専門性や信頼性の不足)

- 競合他社も同様の対策を実施している

- 対策してからの期間が短すぎる(3か月未満)

まずはGoogleのリッチリザルトテストツールで構造化データの正当性をチェックし、Search Consoleでインデックス状況や表示回数も確認しましょう。

【出典】

Search Engine Land Zero-click searches rise, organic clicks dip:Report

Ahrefs AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%

株式会社CINC AI Overviews表示急増に伴うCTR変動調査【GEO・LLMO・AIO】

Search Engine Land New data: Google AI Overviews are hurting click-through rates

海外SEO情報ブログ 【事例紹介】FAQリッチリザルトで検索トラフィックが対前年比141%