AI翻訳の精度・活用・選び方ガイド|日英・英日翻訳のメリット・デメリット徹底比較

目次

ChatGPTやDeepLの飛躍的な進化により、AI翻訳は2025年、かつてないステージに到達しました。

しかし、ビジネスの現場では「どこまでAIを信頼していいのか?」「誤訳やセキュリティリスクをどう防ぐか?」という課題も浮き彫りになっています。

本記事では、最新の精度データに基づき、日英・英日翻訳におけるAIのメリット・デメリットを徹底比較。編集プロダクションの視点から、主要ツールの特徴や、AIの弱点を補い品質を最大化する「人の手」による活用のコツまで詳しく解説します。

この記事でわかること3つ

- AI翻訳の仕組みと進化の過程

- 主要AI翻訳ツールの機能と選定ポイント

- AI翻訳の利点、欠点、そして効果的な活用法

AI翻訳とは何か?

AI翻訳を活用するために、その基本的な仕組みを理解しておきましょう。

AI翻訳(機械翻訳)の定義と種類

機械翻訳は、人間を介さずに機械が自動的に翻訳を行う技術全般を指します。

その中でもAI技術を活用したものがAI翻訳です。近年では、機械翻訳はAI利用が主流となり、「AI翻訳」と総称されることも増えています。

AI翻訳とは、入力テキストを自動的に別言語へ変換するソフトウェア技術です。

ただし、単語を単純に置き換えるのではなく、以下の手順で文の構造と文脈を数値的にモデル化し、最適な訳語を導き出します。

1.文法単位での解析(パース)

最初にAIが行うのは、文章を文法や意味のまとまりごとに分解することです。

例)「猫が公園で遊んでいる。」を「猫(主語)」と「遊んでいる(述語)」などに分解します。

2.ベクトル化(数値表現)

次に行うのが、分解した言葉やフレーズを「ベクトル」と呼ばれる数値の集まりに変換することです。これにより、コンピューターが言葉の意味や位置関係を計算できるようになります。

例)「猫」と「子猫」は意味が近いので、数値も近い位置です。

3.確率モデル/ニューラルネットワークによる生成

数値化されたデータはAIモデル(ニューラルネットワーク)に入力され、最も自然な訳文が自動生成されます。

例)原文:「猫が公園で遊んでいる。」⇒英訳:「The cat is playing in the park.」

4.用語集(Glossary)適用

専門用語やブランド名などを、事前に「この単語はこう訳す」と用語集(Glossary)を設定しておくと、表記ゆれのない、一貫した訳文が生成されます。

例)Glossaryで「AI=人工知能」と指定しておけば、原文の「AI」は、すべて「人工知能」として訳出。

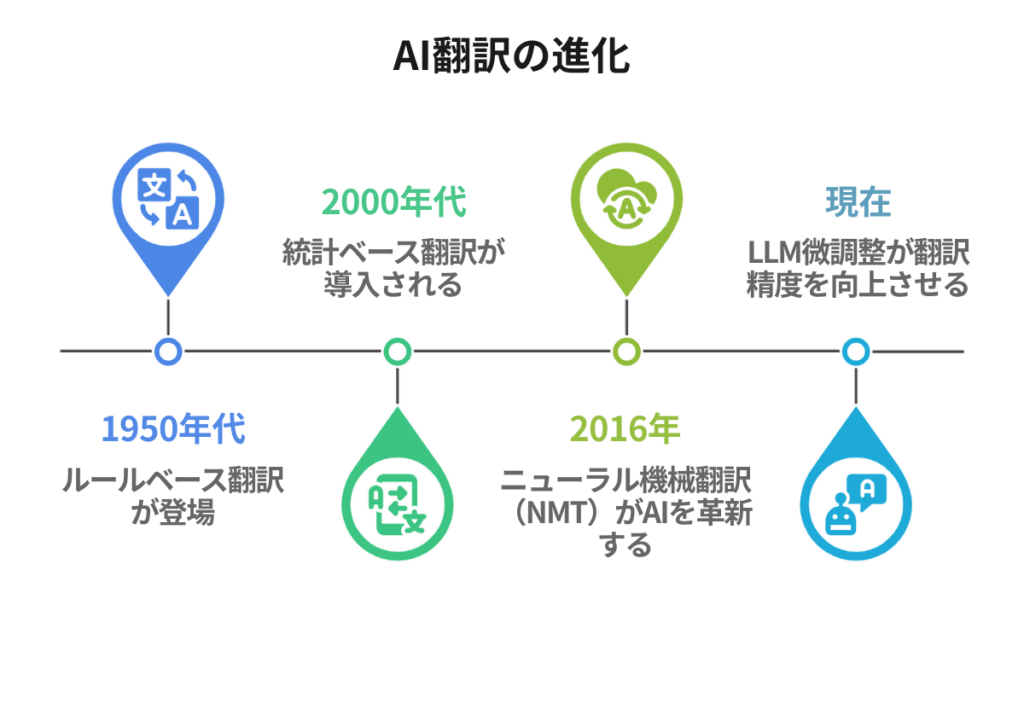

AI翻訳の進化

今日のAI翻訳に至るまでの歴史は長く、その進化は目覚ましいものがあります。

1950年代のルールベース翻訳

機械翻訳は、文法ルールと辞書に従って、「もしAという単語があればBに置き換える」という方式による翻訳です。

文法ルールは詳細な言語知識を持った人が手作業で作成するため非常に手間がかかり、頻繁な更新も必要という欠点を持っていました。

例)原文「お疲れ様」⇒「お疲れ様」が文法ルールや辞書になければ、「お疲れ+様」で「Mr. Tired」と出力する可能性もあります。

統計ベース翻訳

2000年代に入ってバイリンガルコーパスが使えるようになり、「この単語はこの文脈でこう訳されることが多い」というパターンをAIが統計的に学び、自然な訳文を作れるようになりました。

例)過去の対訳データ集に「お疲れ様」⇒「Thank you for your hard work.」がたくさん含まれていれば、その訳を出力します。

2016年以降のニューラル機械翻訳(NMT)

人間の脳の神経回路を模したニューラルネットワークが翻訳にも応用され、文全体の流れや文脈を理解し、より流暢な訳文を作れるようになりました。

例)「お疲れ様」が使われる場面に合わせて対応可能。メールの冒頭であれば、直接に訳出せず「Hello」や「Dear Mr.〇〇」から始めることも。

現在の大規模言語モデル(LLM)

ChatGPTやGemini、Claudeなど、ニューラル機械翻訳(NMT)を基盤にした大規模言語モデル(LLM)の登場で、さらに高精度な翻訳が可能になっています。

日本語の難しい言い回しも、文脈や背景まで考慮してより自然な英訳ができるようになりました。

例)話者、文脈、背景を総合的に考慮して最適な表現が生成可能に。

昨日ミーティングした相手へのメールであることが把握できれば、冒頭の「お疲れ様です」を「Thank you for your time yesterday.(昨日は時間を取ってくれてありがとうございました)」と生成することも可能です。

AI翻訳の中心はNMTとLLMへ

AI翻訳の技術は、「ルールベース型」「統計ベース型」「ニューラル機械翻訳(NMT)」という段階を経て発展してきました。

今では文章全体の流れや文脈を理解しやすく、日本語と英語のような語順や表現の違いも自然に訳せるニューラル機械翻訳(NMT)が、ほぼ標準となっています。

ここ数年は、さらに進化した大規模言語モデル(LLM)も多く使われるようになりました。

一方、ルールベース型や統計ベース型は、実用の主流からは外れはしましたが、廃れたわけではありません。

現在もルールベース型は、法令や特許文書など定型性や一貫性が重視される特殊分野では、活用される方式です。

また、少数言語の翻訳に適しているという強みもあります。

統計ベース型は現在でも開発者によって、トレーニングデータの関連性を確認するために活躍中です。

現在では、ルールベースや統計ベース型とMMTの技術を組み合わせるハイブリッドモデルの研究も進みつつあります。

AI翻訳の多言語精度をデータで比較

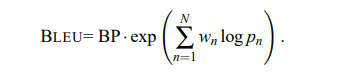

AI翻訳の性能はどのように評価されているのでしょうか。ここではAI翻訳の精度を裏付ける評価基準と、現在の精度を紹介します。

主要ツールの翻訳精度データ

最新のAI翻訳は、国際コンテスト「WMT24」などで実力が評価されています。

翻訳の品質は、「人間の訳文にどれだけ近いか」を示すBLEUスコアによって0〜100ポイントで数値化されます。

このように、客観的な指標を使ってAI翻訳の精度が評価されている点も注目したいところです。

BLEUが重視するのは、連続する単語の組み合わせ(n-gram)がどれだけ一致しているかです。

例えば、人間の訳文が「The cat is playing in the park.」であるとします。

- AI翻訳A:The cat is playing in the park.(→人間訳とまったく同じなので、BLEUスコアはほぼ100ポイント)

- AI翻訳B:At the park, the cat is playing.(→語順は違うが、多くの単語が一致しているので、BLEUスコアは60ポイント前後)

- AI翻訳C:Cats play in the garden.(→一致する部分が少ないので、BLEUスコアは25ポイント前後)

実際のテストは、以下のような数式を複数用い、長文の翻訳を客観的に求める厳密なものです。

しかし、基本は上記と同様に、人間の翻訳と「意味や語順、表現、分量のずれ」を数値化し、計量します。

BLEUスコアは、モデルとなる翻訳との一致度なので、人間の翻訳者でも100ポイントのスコアになることはありません。

しかし、一般的には40以上あれば高品質と言われています。

特に、日本語と英語のように文章構造が大きく異なる言語では、スコアはどうしても低くなりがちです。

しかし、2024年には、英語から日本語への翻訳で、LLMを使ったAIシステムが「BLEU(BiLingual Evaluation Understudy Score)スコア」で39.2ポイントという高い数字を出しました。

これは、以前主流だったニューラル機械翻訳のシステムよりも高いスコアで、AI翻訳の精度が着実に上がっていることを示しています。

AI翻訳の得意分野/苦手分野とは

進化を続けるAI翻訳ですが、決して万能ではありません。

得意分野は、ニュース記事やITマニュアルのような、定型的で事実を伝える文章です。こうした文書は高精度で訳すことができます。

苦手分野は、法的契約書など「専門性が高い」ものや、文芸作品など「文化的ニュアンス」が重要なもの、広告やコピーライティングなど文が不完全で「解釈」が求められる文章です。

特に、専門用語が多い場合は誤訳リスクが高まります。

ただし、近年は用語集(Glossary)や用語制約を導入することで、専門分野の精度も向上。

BLEUスコアが平均で1〜2ポイント、特定の条件下では10ポイント以上程度向上する場合があることが報告されています。

品質推定(MTQE)などの最新技術

AIによって生成された翻訳文の品質を自動的に判定する「品質推定(MTQE)」という新技術にも注目が集まっています。

例えば、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)のTexTra-MTQEは、AI翻訳の結果を「そのまま使える/修正が必要/再翻訳すべき」かを判定でき、実務の手戻りを大きく減らすことが可能です。

代表的なAI翻訳ツールの比較

現在、さまざまなAI翻訳ツールが提供されており、それぞれに特徴があります。

AI翻訳ツールを導入する前に、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

【DeepL Pro】

ヨーロッパ発の高精度翻訳エンジンであるDeepLは、高度なAI技術を駆使し、特に自然で人間らしい翻訳に強みを持つ翻訳ツールです。

なかでも複数のプランが用意されているPro版は、翻訳できる文字数が月に30万文字〜無制限(無料版は5万文字)と大量な翻訳に対応可能です。

また、セキュリティに強いことから、ビジネスユースに向いています。

強み:自然で流暢な表現力が高く評価されています。

専門的なニュアンスや長文も人間が訳したような自然な表現が持ち味です。

また、Glossary機能(用語集機能)が充実しており、特定の専門用語や社内用語の訳語を統一できるため、翻訳の一貫性を保ちやすくなります。

弱み:対応言語数は大手より少なめ。日本語↔英語は改善が進んでいますが、期待通りの訳にならないケースもあります。

おすすめの用途:重要なビジネス文書、契約書、クリエイティブな文章の翻訳

【Google Cloud Translation】

Google Cloud Translationは、Googleが提供する多言語対応のクラウド翻訳サービスです。

強み:100以上の言語に対応し、幅広い言語で利用できるのが最大の強みです。

マイナーな言語の翻訳が必要な場合に特に有効です。

カスタムモデルを作成できる機能があり、専門用語や分野固有の翻訳などをAIに学習させることで、より専門性の高い、高精度な翻訳を実現できます。

弱み:直訳や文脈の取り違えが出やすく、専門用語や業界特有の言い回しにはやや弱い傾向があります。

その弱点はカスタムモデルの構築により改善できますが、構築には専門的な知識やデータが必要です。

おすすめの用途:多言語サイト・アプリの運用、大量データの自動翻訳、リアルタイム対応

【みらい翻訳】

みらい翻訳は、日本の研究機関が開発した国産AI翻訳エンジンで、日本語に特化した高精度な翻訳ツールです。

強み:国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の研究成果を利用して製品化された翻訳エンジンで、日本語を中心に高精度な翻訳を実現しています。

JIS Q 27001および27017(個人情報保護マネジメントシステム)に準拠したセキュリティ体制を整えており、金融・法務・技術分野など専門領域にも対応しています。

弱み:翻訳の分量が多くなると、他のサービスと比較して料金が割高になる傾向があります。

おすすめの用途:日本語を含む専門分野の文書翻訳、企業・官公庁向け業務

【Microsoft Translator】

Microsoft Translatorは、Microsoft Azure上で動作し、安定性とOffice製品との連携に優れた翻訳サービスです。

強み:MicrosoftのAzure上に構築されているため、世界中のデータセンターを活用した高い信頼性とTeamsやOffice製品との連携を始めとしたスケーラビリティが強みです。

また、Azureは信頼性が高く、安定稼働が期待できます。クラウド経由でのリアルタイム会話翻訳も可能です。

弱み:専門用語や固有名詞に弱いことがあり、長文や文脈を重視した翻訳ではDeepLなどにやや劣るという指摘もあります。

おすすめの用途:社内コミュニケーション、会議、Office文書の翻訳

【Amazon Translate】

Amazon Translateは、Amazon Web Services(AWS)環境にシームレスに統合できる翻訳サービスです。

強み:Amazonが提供するAWS(Amazon Web Services)環境のアプリケーションに簡単に組み込むことができます。

既存のAWSユーザーにとっては導入の障壁が低いです。

大規模データやバッチ翻訳にも強く、APIを通じてリアルタイム翻訳にも対応しており、チャットボットや顧客対応システムなど、即時性が求められる場面でも活用できます。

弱み:AWSに慣れていない人にとっては、初期設定などに手間取るかもしれません。また、カスタマイズにはAWSの知識が必要です。

おすすめの用途:ECサイトの商品情報やレビュー、システム連携による一括翻訳

【LLM系(ChatGPT/Gemini/Claude)】

ChatGPTやGemini、Claudeなどに代表される、昨今成長著しい大規模言語モデルLLMも、文脈理解重視の翻訳・言語処理ツールとして活用されています。

強み:単語やフレーズだけでなく、文章全体の文脈を深く理解する能力に優れているため、用途や指示に応じた柔軟な出力が可能です。

翻訳だけでなく、要約や言い換え、特定のトーンでの文章生成など、多様なテキスト生成タスクに応用できます。

弱み:定型的な機械翻訳より処理が遅い場合があり、ファイル翻訳や大量データの一括処理には向いていません。

また意図しない意訳や誤訳の可能性があり、出力内容の正確性・一貫性には注意が必要です。

おすすめの用途:チャット対応、文章リライト、調査や解説文の生成、柔軟な言語タスク

| ツール名 | 日英・英日翻訳精度 (目安) | 対応言語数(目安) | セキュリティ (法人利用向け) | 価格体系 (目安) | 特徴・ その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| DeepL Pro/DeepL翻訳プラン DeepL API Prプラン | 高(特に自然な表現) | 30言語以上 | 高い (DeepL Pro:ログ非保持設定、データ学習不使用、GDPR/SOC2対応/DeepL API Pro:複数のAPIキーの取得による管理強化、データの暗号化など) | DeepL翻訳:月額固定。/DeepL API Pro:月額630円の基本料+従量課金。共に無料枠あり。 | 自然な翻訳、文脈理解に強み。Glossary機能で用語統一。API連携が容易。 |

| Google Cloud Translation | 高(汎用的) | 100言語以上 | 高い(Enterprise版:データ管理機能、IAM連携、セキュリティ機能充実) | API従量課金(/文字)。無料枠あり。 | Glossary機能により製品名や専門語の訳語を強制統一。大容量案件やライブ字幕に対応。 |

| みらい翻訳 | 高(日本語に特化) | 20言語 | 高い (国内官公庁採用実績、JIS Q 27001、27017準拠、セキュアな環境重視) | 月額固定+従量課金(プランによる) | NICTエンジン基盤。日本語の固有表現や専門用語に強み。国産ツールとしての安心感。オンプレミス導入も可能。 |

| Microsoft Translator | 中〜高(汎用的) | 100言語以上 | 高い (Azure基盤:データ保護、コンプライアンス対応) | API従量課金($/文字)。無料枠あり。 | Azureサービスとして提供され、Microsoft製品との連携に優れる。カスタムモデル機能。 |

| Amazon Translate | 中〜高(汎用的) | 75言語以上 | 高い (AWS基盤:データ保護、コンプライアンス対応) | API従量課金(/文字)。無料枠あり。 | 翻訳メモリ/用語集を学習させた専用モデルを短時間で構築。機密データをクラウド外へ出さずに処理できる。 |

| LLM(ChatGPT/Gemini/Claude) | 高(文脈理解、創造的) | 多数(モデルによる) | 要確認(特に無料版はデータ学習リスクあり。API利用や法人プランは改善中) | 無料枠のほか、API従量課金や月額固定。 | 自然な文章生成能力が高く、複雑な文脈理解も可能。プロンプトエンジニアリングで品質向上。しかし、専門翻訳用途では注意が必要な場合も。 |

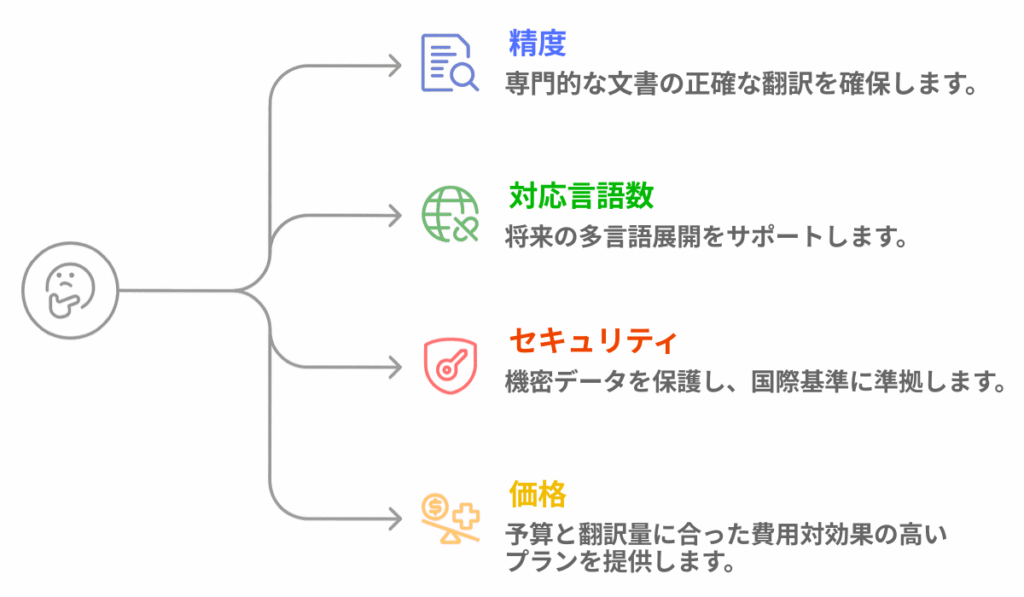

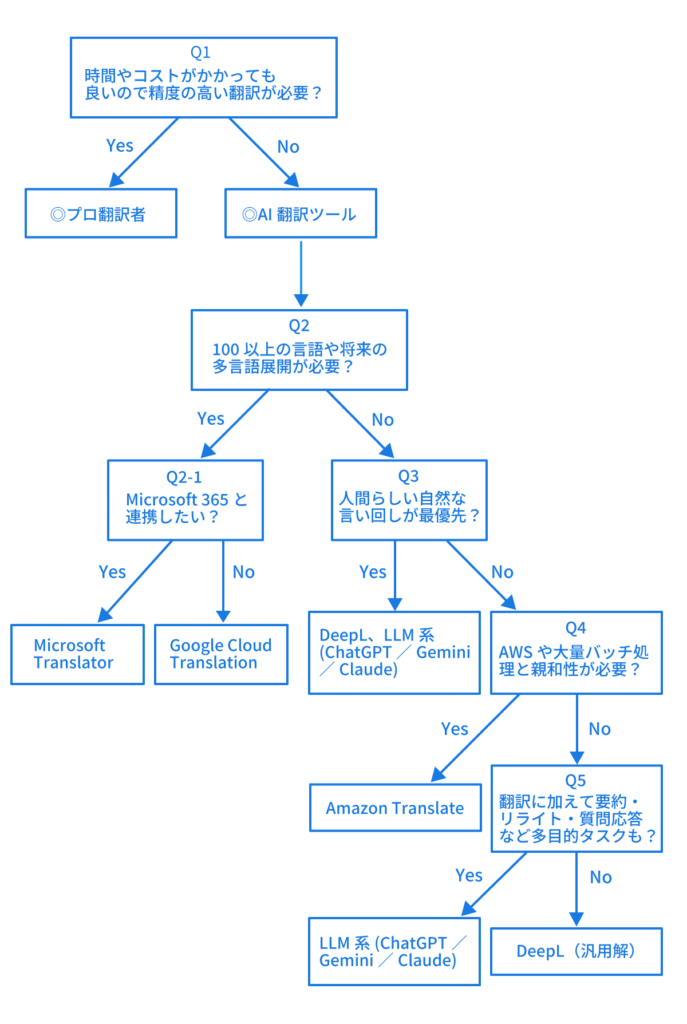

AI翻訳ツールの選定と導入ガイド

AI翻訳ツールを選定する際に、押さえるべき点を説明します。

主要AI翻訳ツールの選び方&比較チャート

AI翻訳ツールを選ぶ際は、以下の4つの軸での比較検討がお勧めです。これらの軸に自社の要件をマッピングし、それぞれに重み付けをして比較することで、最適なツールを見つけることができます。

1.精度:自社が翻訳する文書の種類(専門性、文脈依存度など)において、どれだけの精度が出せるか。可能であれば、実際にサンプル文でテスト翻訳をしてみましょう。

2.セキュリティ:機密情報や個人情報を扱う場合は、データの暗号化、ログ非保持設定、GDPRやSOC2などの国際的なセキュリティ基準への適合状況を確認しましょう。

3.対応言語数:現在必要な言語だけでなく、将来的に多言語展開を考えている場合は、対応言語の豊富さも重要な要素です。

4.価格:料金体系(従量課金か定額か、月額費用など)を確認し、自社の翻訳量や予算に合ったプランを選びましょう。

導入時に気をつけたいチェックリスト

AI翻訳ツールを導入する前に、以下の項目を事前に確認しておくことで、スムーズな導入と効果的な運用が可能です。

AI翻訳ツール導入時に気をつけたいこと

AI翻訳のメリット(日英・英日・多言語の視点から)

AI翻訳は、ビジネス・日常の多言語対応を効率化し、大きくコスト削減を実現できる点が魅力です。

短時間・大量処理の強み

AI翻訳は、大量の文章を短時間で処理できます。

グローバル化が進む現代のビジネスでは、契約書やマニュアル、ウェブサイトのコンテンツなど膨大な情報を翻訳する必要があり、多言語対応が求められることも少なくありません。

AI翻訳を活用すれば、人間ではすぐに対応できない量の翻訳も、わずか数分で完了できます。

これにより、翻訳作業に余計な時間を費やすことなく、スピード感を持って事業を進めることが可能になります。

コストの大幅削減

AI翻訳は、コスト面でも優秀です。Google Cloud NMTは100万文字あたり20米ドルから、DeepL Proは30万文字まで1,150円から(※)に設定されています。

一方、日本翻訳連盟によると人力翻訳の費用は、和文英訳で1文字20円以上が目安となっています(※分野・内容によって異なります)。

単純に比較すればAI翻訳は、人力翻訳の0.02%以下のコストで利用可能です。

翻訳量が増えるほどコストメリットが大きくなります。

(※)料金はともに2025年6月確認時点のもので、課金体系や為替により変動する

AI翻訳のデメリット

AI翻訳には多くのメリットがある一方で、その裏側にあるリスクも理解しておくことが必要です。

正確性・文脈理解の限界

AI翻訳は医療や法律など、厳密な用語管理が求められる分野では、誤訳や用語の不統一が起こり得る点が課題です。

医療や法律などの分野では1語の語訳が大きなリスクになる可能性があります。

過学習による弊害

AI翻訳は、大量のデータから学習することで精度を高めますが、過学習(学習しすぎること)によるデメリットも無視できません。

例えば、AIが「Apple=アップル社の製品」とばかり学習していると、「ソースにはリンゴを使う」という文で「ソースにはApple社の製品を使う」と訳してしまうことも。

文化・ニュアンス表現の壁

言語の翻訳は、単に言葉を置き換えるだけではありません。

例えば、日本語の「前向きに検討する」という表現は、そのまま英語に直訳すると英米の読者にとっては「確実に実行する」という約束と誤解される恐れがあります。

このような文化的・慣習的なニュアンスの翻訳は、AI翻訳が苦手とする領域であり、人間の判断が不可欠です。

セキュリティ/個人情報保護の課題

クラウド型AI翻訳ツールは、入力データが第三者に閲覧されるリスクや、情報漏洩リスクが指摘されています。

特に機密情報を扱う場合は、利用するAI翻訳サービスのセキュリティポリシーやデータの管理体制の十分な確認が必要です。

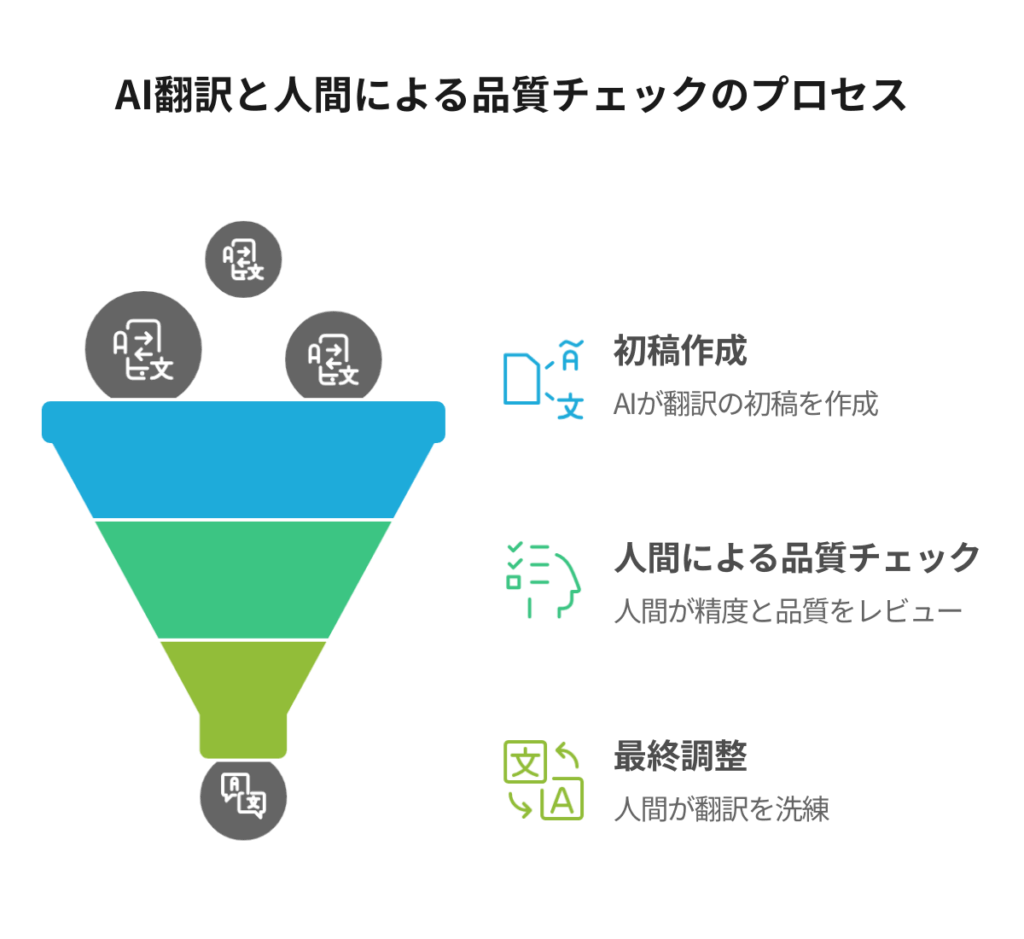

AI翻訳のデメリットを解消するハイブリッド翻訳の実践手法

AI翻訳をそのまま使うだけでは、専門用語や文脈、ニュアンスの細かな違いを見落とすリスクがあります。

そのため、AI翻訳後に必ず人間による最終確認(ポストエディット)を行うことが重要です。

AI+人間のチェック(ポストエディット)が必須

ポストエディットでは、具体的に次のことを行います。

- 誤訳や不自然な表現の修正:AIが文脈を誤解して発生した間違いや、日本語として不自然な言い回しを修正

- 専門用語の統一と適用:特定の業界や企業で使われる専門用語が、AI翻訳で正しく反映されていない場合に修正し、用語集などに基づいた統一性を確保

- ニュアンスやトーンの調整:AIが捉えきれなかった微妙なニュアンス、ターゲット読者に合わせた言葉遣い、文章全体のトーン(丁寧さ、フォーマルさなど)を調整

- 文化的な背景の考慮:特定の文化圏特有の表現やタブーなどを考慮し、適切な表現にローカライズ

- 表記ゆれの修正と体裁の統一:数字や記号の表記、敬称など、細かな表記ゆれを修正し、ドキュメント全体の体裁を整備

AI翻訳にポストエディットを組み合わせることで、AI翻訳によるスピードと翻訳者による正確さや自然さの両方が取り入れられるため、高品質な翻訳を短期間で得たいときに有効です。

Glossary(用語集)活用で表記ゆれ防止を

AI翻訳システムに専門用語やブランド名を登録することで、訳語の一貫性が担保可能です。

例えば、製品名や医療・法務の専門用語など「絶対に間違えたくない表現」がある場合、Glossary機能を使うことでミスやゆれを防げます。

最初に、よく使う単語・固有名詞を一覧にしてAI翻訳システムのGlossary(用語集)に設定し、メンテナンスしながら使うのがポイントです。

Glossary活用は品質向上の必須手法です。

リスク管理と品質向上のコツ

AI翻訳をビジネスで最大限に活用するためには、潜在的なリスクを管理し、翻訳の品質を確実に高める工夫が必要です。

法人利用におけるセキュリティの注意点

機密性の高いデータを扱う場合は、企業利用に適したセキュリティ機能が充実しているかを確認しましょう。

具体的には、サービスの品質を保証するサポート(SLA)、一度のログインで複数のサービスにアクセスできる機能(SSO)、翻訳履歴の保存に関する設定などが挙げられます。

カスタマイズと過去資産の活用

自社用の用語集やスタイルガイドをAI翻訳システムに組み込み、独自の言い回しや専門用語を反映させましょう。

より精度の高い翻訳と表現の一貫性につながります。

また、過去の翻訳データを活用すれば、学習効果も期待できるでしょう。

最近の研究では、特許翻訳のために自社でカスタマイズしたLLMが、2024年のWMT特許翻訳タスクにおいて、特に日本語を中心とした多言語ペアで高い性能を達成したことが報告されています。

AI翻訳の未来と今後の展望

生成AIの進化によって、今後もAI翻訳は、日常やビジネスシーンの隅々まで浸透していくでしょう。

それでは、AI翻訳が私たちの生活や社会にどのような変化をもたらすのか、今後の展望を探っていきます。

生成AI・マルチモーダル翻訳の進化と最新動向

生成AI(ChatGPT/Gemini/Claudeなど)の活用により、翻訳文の自然さと流暢さが向上しています。

また、音声・画像・動画を同時に処理するマルチモーダル翻訳も進化し、国際会議やオンラインイベントでのコミュニケーションなど、リアルタイムでの多言語コミュニケーションがもっと身近になる日も近いでしょう。

日英・英日翻訳はどこまで進化するか

日英・英日翻訳の精度は、今後もさらに向上していくでしょう。

苦手とされてきた文学の翻訳でも、AI翻訳の新たな課題として研究が行われています。

現状では、高い文脈理解と滑らかな文章表現に定評のあるLLMによる翻訳でも、多くの感情表現や芸術的な表現には改良が必要という研究結果が出ています。

しかし、将来的にはより複雑な文脈や文化的ニュアンスも高いレベルで理解し、翻訳できることが期待されています。

ビジネス現場での法規制と倫理課題

AI翻訳のビジネス現場での広がりとともに顕在化してきたのが、法規制や倫理的な課題です。

法規制:EUでは、AIがもたらすリスクから市民の安全と基本的権利を保護しつつ、AI技術のイノベーションを促進することを目的とした法規制「EU AI Act」が導入されました。

これにより、高リスク領域の翻訳システムに対して説明責任や監査ログのログ保持義務が求められるようになりました。

これは、AI翻訳の利用における透明性と責任の重要性を示しています。

倫理課題:AI翻訳が生成する情報の正確性、偏見の有無、そして個人情報の扱いなど、倫理的な課題にも目を向けなくてはなりません。

特に、LLM系の翻訳ツールは、訓練データに含まれるバイアスや偏見を学習しているため、その影響をそのまま翻訳結果に反映させる恐れがあります。

AI翻訳は強力なツールであるからこそ、その利用には常に倫理的な配慮が求められます。

効果的なAI翻訳活用のために

AI翻訳の進化によって、多言語対応のハードルは確実に下がりました。

しかし、翻訳の品質や運用体制を本当に安心して任せられるかどうかは、まだまだ悩みどころだと感じる方も多いかもしれません。

こうした時代だからこそ、AI翻訳の活用と人の知見をどう組み合わせるか、その最適なバランスを見つけることが、これからの企業コミュニケーションのカギになるでしょう。

日々変化する技術や現場の課題に向き合いながら、「自社にとって、どのような翻訳の形が最適なのか」と考えることが、多言語対応の可能性を広げる第一歩です。

AI翻訳の進化を柔軟に取り入れつつ、自分たちの目的や業務に本当にフィットする方法を見つけていく。

そのプロセスこそが、これからの企業コミュニケーションをより豊かにしてくれるはずです。

私たち編集プロダクションも、そうした課題解決のお手伝いができればと考えています。

FAQ|よくある質問と回答

AI翻訳に関してよくある質問をまとめました。

Q:AI翻訳はもう人間より正確ですか?

A:特定分野や定型文では人間の翻訳にかなり近づいていますが、専門分野やニュアンスの表現力では依然として人間に及びません。

最新のWMT24英日評価では、平均的な適切性スコアは5点満点中4.4と高品質ですが、完全に人間並みとは言えず、さらなる改善が期待されています。

Q:無料ツールと有料ツールは何が違いますか?

A:主な違いはセキュリティ・カスタマイズ・処理上限です。

無料版は処理量の上限が低く、入力データが学習用に保存される場合があり、機密情報の翻訳には向きません。また、カスタマイズや上位機能の利用不可など機能性は劣ります。有料版では処理量の上限が高いほか、データの暗号化やログ非保持設定などのセキュリティ対策をはじめ、Glossary機能、カスタムモデル対応などを備え、一貫性や安全性を高める機能が充実しています。

Q:専門文書や契約書もAIだけで大丈夫でしょうか?

A:AI翻訳だけで専門文書や契約書を仕上げるのはリスクがあります。医薬や法律などの重要な文書では、AI翻訳後に専門家によるチェック(ポストエディット)を必ず行うのが安全です。用語集で専門用語を固定し、AI翻訳でドラフトを作成し、最終的に専門訳者が確認する三段階運用が推奨されています。

Q:どのツールが一番「日英」翻訳に強いですか?

A:和文の種類や内容にもよるため、一概に「これ」と断定するのは難しいですが、自然で人間らしい言い回しを最優先するならDeepLが最も強力な選択肢と言えます。

多言語展開や他サービスとの連携を重視する場合は、Microsoft TranslatorやGoogle Cloud Translationなどを検討してください。翻訳を起点として、要約やリライトなど複合的なタスクをこなしたい場合は、ChatGPTやGemini、ClaudeといったLLMの複合的なタスクをこなせる能力が役立ちます。目的に合わせてツールを試しながら、可能であれば英語ネイティブの意見も参考にして、自社に最も合ったツールを選びましょう。

Q:企業がAI翻訳を使うときに特に注意すべき点は?

A:機密情報の管理と専門用語やブランド表現の一貫性が重要です。

機密情報に関しては、ツールのセキュリティ機能(暗号化・ログ管理)や運用ポリシーの確認が必須です。また、専門用語やブランド表現に関しては、Glossary機能でブランド用語を統一し、誤訳検知や継続的な品質改善の体制も整えましょう。