【外注担当者様向け】AI検索時代のコンテンツ制作入門|失敗しないパートナーの選び方

目次

AI(人工知能)技術の進化に伴い、Webコンテンツ制作は大きな変化の時期を迎えています。

特にAI検索が普及し始めた今、Googleなどの検索エンジンで、自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させる対策である、SEO(検索エンジン最適化)手法だけでは通用しなくなりつつあります。

「AI時代に合わせて、コンテンツ制作を外部のプロに依頼したいけれど、何に気をつければよいかわからない……」

そのようなお悩みを持つ企業の担当者様に向けて、本記事ではAI検索時代の新しいコンテンツ制作の常識と、信頼できる外注パートナーの選び方をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- AI検索時代のコンテンツ制作の常識

- 信頼できる外注パートナーの選び方

- AIに評価される新基準「AIO」と「E-E-A-T」

AI検索とは? これまでの検索との根本的な違い

まず、AI検索が従来の検索とどう違うのか、基本からおさらいしましょう。

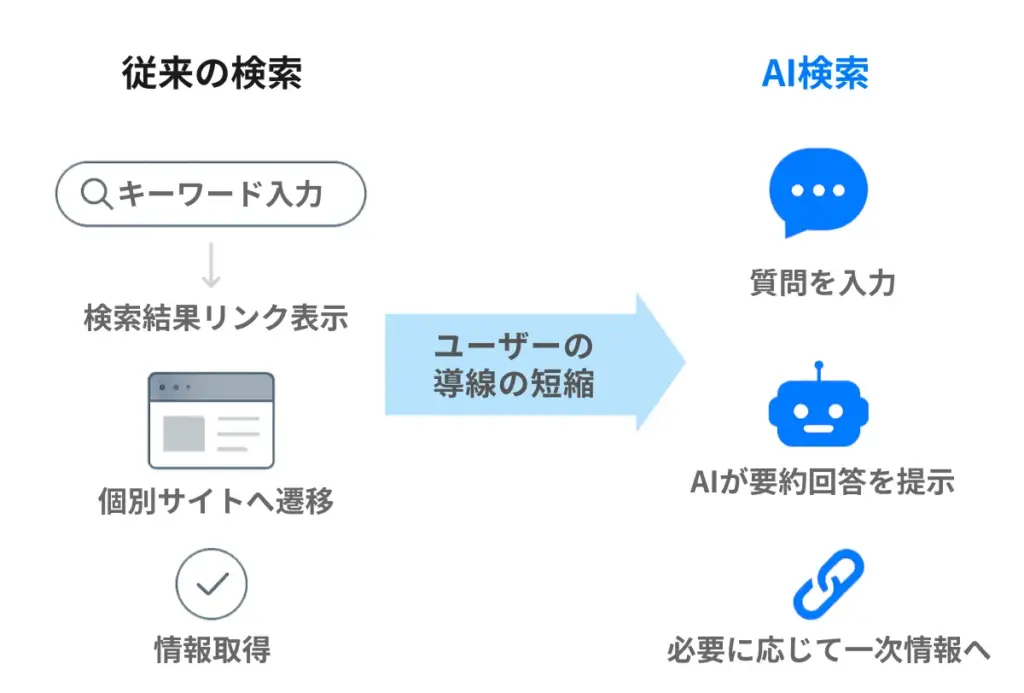

ユーザーの情報収集は「検索」から「対話」へ

これまでのGoogle検索では、ユーザーがキーワードを入力すると、関連するWebサイトのリンクが一覧で表示され、ユーザーはそのリンクをクリックし、サイトにアクセスして情報を探す必要がありました。

一方、AI検索では、AIがユーザーの質問の意図を理解し、Web上の情報を要約した「答え」そのものを直接提示します。

これにより、ユーザーはサイトを一つひとつ開かなくても、検索結果画面だけで必要な情報を得られるようになりました。

なぜ従来のSEO対策だけでは不十分なのか?

この変化は、コンテンツを提供する企業にとって大きな影響を及ぼします。

ユーザーがサイトへアクセスせずに満足するケースが増えるため、これまでのように「いかにサイトへアクセスしてもらうか」を重視したSEO戦略は、効果を発揮しにくくなっています。

これからは、AIに「質の高い情報源」として認識され、回答の元となるコンテンツに選ばれることが、何よりも重要になる時代です。

こうした背景のもとで注目されているのが、「LLMO(大規模言語モデル最適化)」や「AIO(AI検索最適化)」という新しい考え方です。

従来のSEO(検索エンジン最適化)が検索エンジンに対して最適化する取り組みだったのに対し、LLMOやAIOはAI(LLM)に最適化した情報発信を目指すという意味を持っています。

AIに評価される新基準「AIO」と「E-E-A-T」

AIに評価されるためには「AIO」とそれに伴う「E-E-A-T」の要素も重要になります。ここではそれぞれの特徴を説明します。

AIO(AI Optimization)とは?

AIO(AI Optimization)は「AI検索エンジン最適化」を意味します。

従来のSEOが検索エンジンの「アルゴリズム」を対象としていたのに対し、AIOは、検索結果を生成するAIそのものに、コンテンツの内容を正しく理解・評価してもらい、回答に引用・表示されることを目指すアプローチです。

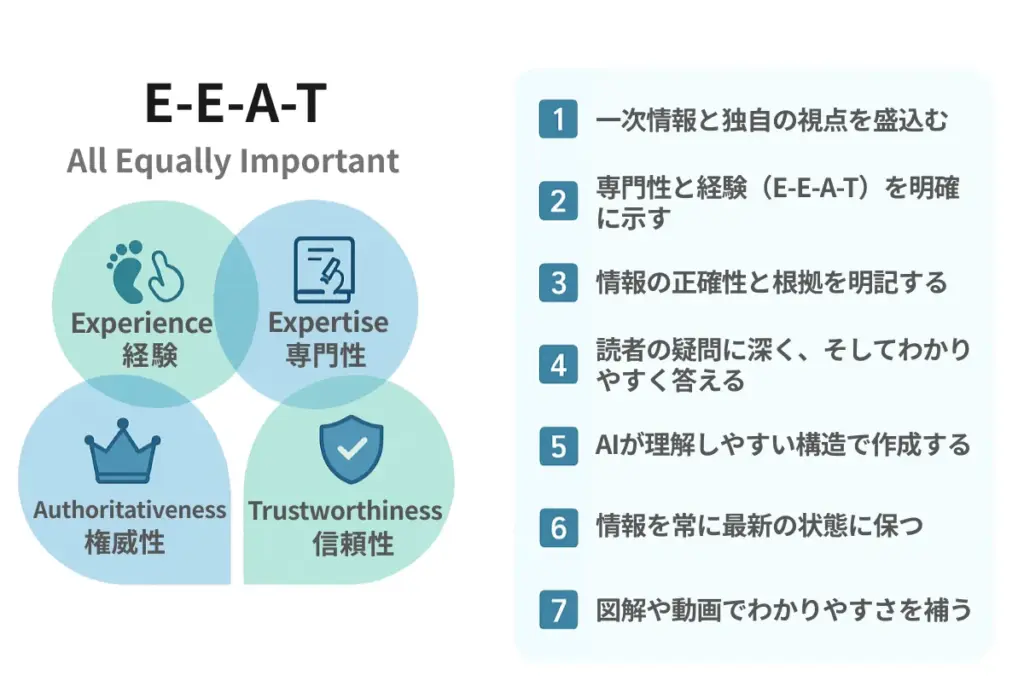

AIが特に重視する「E-E-A-T」とは?

AIがコンテンツの質を判断する上で、特に重視するのが「E-E-A-T」です。

これは、Googleが提唱しているWebサイトの評価基準であり、AI検索でも同様に重要視されると考えられています。

「E-E-A-T」とは?

- Experience(エクスペリエンス):「経験」のこと。実際に製品やサービスを使用した体験、あるいはその場所を訪れたなどの経験が示されているか。

- Expertise(エクスパティーズ):「専門性」のこと。コンテンツのテーマについて、専門的な知識や技術を持っているか。

- Authoritativeness(オーソリタティブネス):「権威性」のこと。発信者やサイトが、その分野の第一人者として広く認知されているか。

- Trustworthiness(トラストワーシネス):「信頼性」のこと。情報が正確で、誠実かつ安全なサイトであるか。

これらの4つの要素を満たすことが、AIから信頼できる情報源だと評価されるためのカギとなります。

これまでのSEOとAI最適化(AIO)の違い、AIだから重視される新たな要素

従来のSEOは、キーワード配置や内部リンク構造、被リンク獲得など技術的な要素が中心でした。

しかしAI時代のAIOでは、さらに下記のポイントが重視されます。

AI時代だから重視される新たな要素

- 文脈理解と一貫性:AIは文書全体の文脈や流れ、一貫性を評価します。ページ単体だけでなく、サイト全体の一貫したテーマ性も重視されます。

- 情報の新規性・独自性:既存の情報をまとめただけではなく、独自の見解や新しいデータ・発見など、オリジナリティも評価されやすくなっています。

- 明確な構造化データや意図提示:AIは明確な情報構造や、見出し・FAQなどにより、ページの目的や意図がユーザーに明示されているコンテンツを評価します。

- ユーザーインサイトへの対応:検索意図(インテント)を正確にくみ取り、その答えを的確に提示できているかどうかも重視されます。

AIに高く評価されるには、E-E-A-Tを満たすことはもちろん、これまで以上に「文脈・独自性・構造化・ユーザー視点」といったAI特有の評価ポイントを押さえることが求められます。

これからの時代は、AIOの観点を踏まえたコンテンツ設計が、AI時代のSEO成功のカギとなるでしょう。

AI時代に評価されるコンテンツ! E-E-A-Tを最大限に高めるための実践すべき7つのポイント

先ほど解説した「E-E-A-T」を高めるために、具体的にどのようなコンテンツ作りを意識すればよいのでしょうか。7つの重要なポイントを紹介します。

1.一次情報と独自の視点を盛り込む

他サイトの情報をまとめただけの内容ではなく、自社独自の調査データ、顧客へのインタビュー、専門家による分析など、「ここでしか得られない情報」はAIから高く評価されます。

| 具体例: マーケティング会社が「コンバージョン率向上」について書く際、自社で100社のWebサイトを分析した結果「CTAボタンの色を赤から緑に変更すると平均15%コンバージョン率が向上した」という独自調査データを掲載する。 |

2.専門性と経験(E-E-A-T)を明確に示す

誰が書いたかわからない記事よりも、誰が、どのような知見を持って書いたかがわかる記事の方が信頼されます。

執筆者のプロフィールや資格、実績などを明記しましょう。

| 具体例: 健康に関する記事の執筆者紹介で「医師名、専門、これまで勤務した病院名、勤務歴、学会認定専門医かどうか)」と資格・経歴・所属を明記し、記事末尾に執筆者の顔写真と詳細プロフィールページへのリンクを設置。 |

3.情報の正確性と根拠を明記する

不確かな情報や古いデータは評価を下げます。

公的機関の統計データや信頼できる研究機関のレポートを引用し、出典を明記することで、コンテンツの信頼性を高めることが大切です。

| 具体例: 「日本の高齢化率は29.1%」と記載する際、「出典:総務省統計局『人口推計』(2023年10月1日現在)」と具体的な出典元とデータ取得日を併記し、該当する政府統計ページへのリンクを貼る。 |

4.読者の疑問に深く、そしてわかりやすく答える

一つのテーマについて、読者が抱くであろう疑問を先回りして丁寧に解説することが大切です。

ただし、情報を詰め込みすぎず、結論を簡潔に伝えるわかりやすさも求められます。

| 具体例: 「副業の始め方」について書く際、単に方法を説明するだけでなく「会社にバレるリスクは?」「確定申告はどうする?」「本業に支障は出ない?」といった読者の不安も先回りして解説し、最後に「まずは月1万円を目標に、土日の空き時間から始めましょう」と行動しやすい結論を提示する。 |

5.AIが理解しやすい構造で作成する

適切な見出し(H2、H3)や箇条書きを使い、情報を整理して提示しましょう。

また、AIにコンテンツの内容を正確に伝えるための「目印」となる構造化データを活用することも有効です。

| 具体例: 「投資信託の選び方」の記事で、H2タグで「投資信託とは」「選び方の基準」「おすすめ商品」と階層構造を作り、さらに商品情報は構造化データ(JSON-LD)で「商品名」「リスクレベル」「手数料」を機械が読み取れる形式で記述する。 |

6.情報を常に最新の状態に保つ

定期的にコンテンツを見直し、新しい情報に更新することは、信頼性の高さを示す上で重要です。

| 具体例: 「iPhone比較記事」で新機種発売のたびに記事を更新し、記事上部に「最終更新日:2024年10月15日(iPhone 16シリーズ発売に伴い価格・スペック情報を更新)」と更新履歴を明記する。 |

7.図解や動画でわかりやすさを補う

文章だけでは伝わりにくい内容は、図解やインフォグラフィック、動画といったビジュアル要素を取り入れ、読者が理解しやすい工夫をしましょう。

これはAIがコンテンツの価値を判断する上でも有効です。

| 具体例: 「確定申告の手順」を説明する際、e-Taxの画面キャプチャを使った手順図解を挿入し、さらに実際の入力作業を録画した3分程度の解説動画をYouTubeに投稿してページ内に埋め込む。 |

読者に「本物の価値」を届けるコンテンツの4つの本質とは

一言で言えば「読者がそのコンテンツを読む前と後で、良い変化が起きること」を目指す考え方です。

読者が抱える疑問、悩み、欲求を正確に理解し、それを解決・満たした上で、さらに満足感や納得感を得られるような情報を提供します。

具体的には、以下の4つの要素に分解できます。

1.読者の課題を「解決」する(網羅性と具体性)

最も基本的な価値です。読者は何かしらの「知りたい」「解決したい」という目的を持って検索しています。その期待に120%で応えることが大切です。

| (具体例) 悩み: 「ニキビが治らない」 価値の低いコンテンツ:「ニキビには洗顔が大事です」といった一般論で終わる。 価値の高いコンテンツ:ニキビの種類(白、黒、赤など)別に原因と対策を解説する。具体的な洗顔方法、保湿剤の選び方、食生活の注意点をステップ形式で示す。 「やってはいけないNG行動」も併記する。皮膚科に行くべきかどうかの判断基準も示す。 |

→ 読者は自分の状況に合った具体的な行動をすぐに起こせます。

2.「信頼性」と「専門性」がある(E-E-A-T)

誰が言っているかわからない情報や、根拠のない情報は価値が低いと判断されます。

特に、お金や健康に関する情報(YMYL領域)ではこの点が非常に重要です。Googleが重視する「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方がこれにあたります。

| (具体例) テーマ: 「初心者向けの資産運用」 価値の低いコンテンツ: 匿名のライターが、ネットで調べた情報をまとめただけの記事。 価値の高いコンテンツ:ファイナンシャルプランナーの資格を持つ人物が、顔と実名を公開して執筆する。 「私自身が5年間実践してきた方法です」といった実体験(経験)を盛り込む。公的な統計データや金融庁の情報を引用し、出典を明記する(信頼性)。 |

→ 読者は「専門家が言うなら」「実際にやった人が言うなら」と安心して情報を信頼できます。

3.「独自性」と「一次情報」がある

他のサイトに書いてあることの焼き直しや要約だけでは、価値は生まれません。

そのコンテンツでしか得られない情報があることが、読者にとっても検索エンジンにとっても価値となります。

| (具体例) テーマ: 「最新のコードレス掃除機のレビュー」 価値の低いコンテンツ: メーカーの公式サイトにあるスペック情報を並べただけの記事。 価値の高いコンテンツ:実際に製品を購入し、1ヶ月間使ってみた上でのレビュー(一次情報)。 「髪の毛は本当に絡まないか」「ソファの下の届きにくい場所での使い勝手はどうか」など、ユーザーが本当に知りたいであろう点を写真や動画付きで検証する(独自の切り口)。 メリットだけでなく、「音が少し大きい」「バッテリーの持ちが想定より短い」といったデメリットも正直に書く(誠実さ)。 |

→ 読者はカタログスペックではわからない、リアルな使用感を知ることができます。

4.「わかりやすさ」と「体験」が優れている(UX)

どれだけよい情報でも、読みにくかったり、構成がめちゃくちゃだったりすると、価値は伝わりません。

読者がストレスなく情報を得られるように配慮することが重要です。

| (具体例) テーマ: 「確定申告のやり方」 価値の低いコンテンツ: 専門用語だらけの長文が、改行も少なく延々と続く。 価値の高いコンテンツ:冒頭に「この記事を読めば何がわかるか」という要点を記載する。 図やイラストを多用して、複雑な仕組みを視覚的に解説する。「ステップ1:書類の準備」「ステップ2:〇〇の記入」のように、手順を明確に分ける。難しい専門用語には注釈を入れるか、平易な言葉に言い換える。 |

→ 読者は複雑な内容でも挫折することなく、最後まで読み進めて理解することができます。

【最重要】AI時代に信頼できるコンテンツ制作会社の選び方

紹介した実践すべき7つのポイントや、本物の価値を届けるコンテンツ制作を自社だけで行うのは、簡単ではありません。

そこで重要になるのが、信頼できる外注パートナーの選定です。以下のチェックリストと質問例を参考に、最適なパートナー企業を見つけましょう。

外注先選定チェックリストと具体的な質問例

- AI検索の動向やAIOの基本を理解しているか

→「AIOを意識したコンテンツの制作実績があれば、具体的な事例を教えていただけますか?」

→「AI検索エンジンの回答に選ばれやすいコンテンツ作りで、どのような工夫をされていますか?」

- E-E-A-Tを高めるための具体的な施策を提案できるか

→「コンテンツの専門性や信頼性を担保するために、どのような制作プロセスやチェック体制を設けていますか?」

→「E-E-A-Tの各要素(専門性・権威性・信頼性・経験)を向上させるための具体的な取り組みを教えてください」

- 独自の情報(一次情報)を収集・企画するノウハウがあるか

→「独自の一次情報を収集するために、どのような手法や情報源を活用されていますか?」

→「他社にはない独自のコンテンツを企画・制作するためのアプローチ方法を教えてください」

- 専門分野における執筆体制や監修者のネットワークを持っているか

→「専門分野のコンテンツ制作において、どのような専門家や監修者とのネットワークをお持ちですか?」

→「執筆者の専門性担保や品質管理をどのように行っていますか?」

- AIツールを制作フローに導入し、品質と効率を両立させているか

→「貴社では、AIツールを制作フローのどの部分で、どのように活用して品質向上や効率化を図っていますか?」

→「AIツール導入により、制作スピードや品質にどの程度の改善効果がありましたか?」

- 制作したコンテンツの実績や、それによって得られた成果の事例を提示できるか

→「制作されたコンテンツで、検索順位向上やコンバージョン改善などの具体的な成果事例はありますか?」

→「貴社が手がけたコンテンツの中で、最も成果の上がった事例とその要因を教えてください」

これらの質問を通じて、パートナーとなる企業が最新の動向を理解し、質の高いコンテンツを生み出す実力があるかどうかを見極めましょう。

AIを強力なブレーンとして活用し、質の高いコンテンツ制作を

AI検索の進化は、Webコンテンツ制作のルールを大きく変えました。

これからの時代は、小手先のテクニックではなく、読者に対して、いかに価値ある情報を提供できるかというコンテンツの本質が問われます。

小手先のテクニックとは? 具体例も紹介

小手先のテクニックとは、コンテンツの質を高めるのではなく、検索順位を操作することだけを目的とした、従来のSEO手法を指します。

これは主にAI技術が進化する前の検索エンジンを対象に使われていた方法です。

現在では、こうした手法は通用しにくくなったり、場合によっては検索エンジンからペナルティを受けるリスクもあります。

具体的には、以下のような施策が該当します。

キーワード操作に関するNG小手先テクニック

NG例. キーワードの詰め込み(キーワードスタッフィング)

文章の意味や自然さを無視して、上位表示させたいキーワードを不自然に何度も繰り返す手法です。

(例)「東京 カフェ おすすめ」で上位表示を狙うために、「東京にはおすすめのカフェがたくさん。この東京のおすすめカフェまとめで、あなたにぴったりの東京のおすすめカフェを見つけてください」といった不自然な文章を書く。

NG例. 隠しテキスト・隠しリンク

背景色と同じ色の文字でキーワードを羅列したり、非常に小さい文字サイズにしたりして、利用者には見えない形で検索エンジンにだけキーワードを認識させようとする手法です。

コンテンツの質を無視したNGテクニック

NG例. 低品質なコンテンツの量産

専門性や独自性のない、どこにでもあるような情報をリライト(書き直し)したり、ツールで自動生成したりして、とにかくページ数だけを増やす手法。

中身が薄く、読者の悩みを解決できません。

NG例. クリックベイト(釣りタイトル)

ユーザーの興味を過度に煽るようなタイトルを付けてクリックさせ、中身が伴わないコンテンツを見せる手法です。

「【衝撃】〇〇の真実とは…」のようなタイトルで、実際にはありふれた情報しか書かれていないケースなどです。

外部リンク(被リンク)に関するNGテクニック

NG例. 質の低い被リンクの大量獲得

内容の関連性が低いサイトや、それ自体が価値のないサイトから大量にリンクを購入したり、自作自演でリンクを設置したりして、サイトの評価を不正に高めようとする手法です。

AIを戦略的パートナーに 高品質コンテンツ制作の新時代

AIを単なる作業ツールとしてではなく、貴社のコンテンツ戦略を成功に導く強力な「ブレーン」として活用しましょう。

そして、そのブレーンを使いこなせる信頼できるパートナーと組むことが、これからの時代を勝ち抜くカギと言えるでしょう。

なお、編集プロダクションを母体とした「HALCYAN(ハルシアン) EDITORIAL」では、AIのハルシネーションを的確に制御し、信頼性の高いコンテンツを届ける専門チームです。

本記事で解説したような戦略的パートナーシップにご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にお声がけください。

FAQ|よくある質問と回答

ここでは、AI検索時代のコンテンツ制作に関するよくある質問にお答えします。AIO対策の始め方、AI対応コンテンツ制作の費用、成果が現れるまでの期間など、皆様の疑問を解消するための情報を提供します。

Q:AIO対策を始めたいのですが、何から手をつければよいですか?

A:まずは既存コンテンツの見直しから始めましょう。特にアクセスが多く、事業への貢献度が高いページから、本記事で紹介した「E-E-A-T」や「7つのポイント」を満たしているかチェックします。執筆者プロフィールの追加や、最新のデータに更新するだけでも、有効な第一歩となります。

Q:AIに対応したコンテンツ制作は、従来の制作よりも費用が高くなりますか?

A:一概には言えませんが、専門家による監修や独自調査を行う場合、その分の費用が上乗せされる可能性はあります。一方で、AIツールを活用して構成案作成や校正作業を効率化することで、コストを抑えることも可能です。重要なのは費用だけでなく、投資対効果も考慮することです。質の高いコンテンツが生み出す長期的な価値を考慮して、複数の制作会社から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。

Q:AIO対策の成果は、どのくらいの期間で現れますか?

A:従来のSEOと同様、AIOもすぐに成果が出るものではありません。コンテンツを公開・修正してからAIが評価し、検索結果に反映されるまでには、一般的に数か月単位の時間がかかると考えられます。短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点で、資産となる質の高いコンテンツを継続的に制作・改善していくことが重要です。

【出典】

総務省. “令和5年版 情報通信白書|第2部 第5章 第2節 デジタルデータの流通・活用”.(最終閲覧日: 2024年7月15日)

PwC Japanグループ. “PwC、日本を含む世界45カ国・地域のCEOを対象とした意識調査「第27回世界CEO意識調査」の日本の分析結果を発表”.(最終閲覧日: 2024年7月15日)