AI Overviewとは?SEOに与える影響と活用法を徹底解説

目次

AI Overview(日本語では「AIによる概要」)は、Google検索における情報提供の在り方を根本から変えつつあります。

従来の検索結果とは異なり、AI OverviewではAIが膨大な情報を自動で整理・要約するため、ユーザーが個別のサイトを開かなくても疑問や課題の答えを即座に見つけることができます。

この機能の登場により、SEOやコンテンツマーケティングの常識も大きな転換期を迎えました。

本記事では、AI Overviewの基本的な仕組みから表示傾向、SEOへの具体的な影響、今後のビジネス戦略への活用法までを徹底解説します。

ゼロクリック検索の増加という実務的な課題にどう向き合うべきか、具体的な対策も交えてわかりやすくまとめました。

AI Overview時代に取り残されないために必要な知識とアクションを体系的に整理した、決定版ガイドです。

SEO担当者やデジタルマーケティングに携わる方はもちろん、最新の検索体験に関心のあるすべての方に、参考にしていただければ幸いです。

この記事を読んでわかること

- AI Overviewの基本的な仕組みとSEOへの影響

- AI Overviewに引用されやすいコンテンツの条件

- AI Overview時代におけるコンテンツ戦略

AI Overviewとは? 基本を理解する

AI Overviewは、Googleが検索体験をより直感的で効率的なものへと進化させるために導入したAIベースの情報提供機能です。

この章では、AI Overviewの定義や目的、そして検索における役割について、最新の動向や背景も交えてわかりやすく解説します。

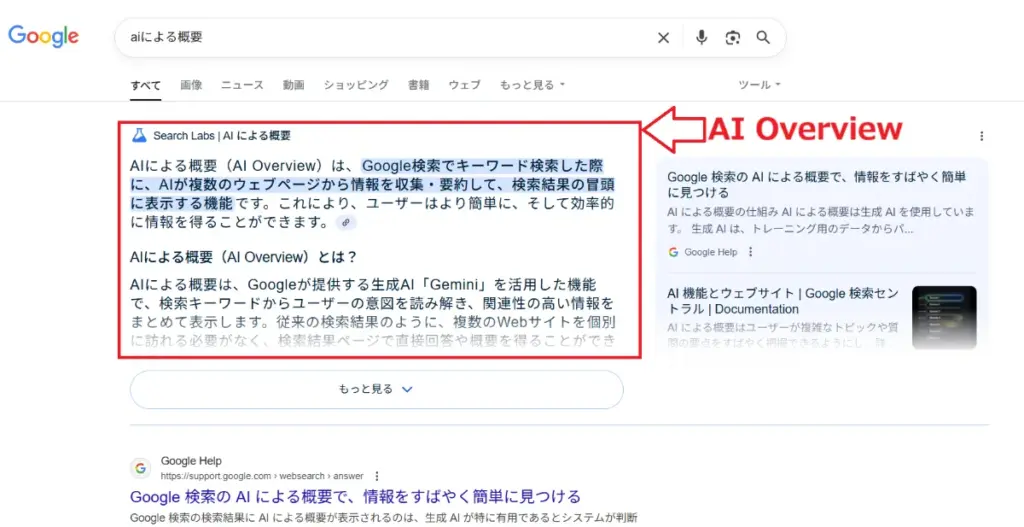

AI Overviewの定義と現状

AI Overviewとは、Googleが「情報をすばやく簡単に見つける」ために提供している機能です。ユーザーが検索したキーワードに対し、AIがWeb上の情報を要約して検索結果の最上部に表示します。

ただし、現状ではすべての検索においてAI Overviewが表示されるわけではありません。

Google検索部門 プロダクトマネジメント担当バイスプレジデントのヘマ・ブダラジュ氏は、「Googleが検索結果以上の価値を提供できると判断した、より複雑な質問への回答を目的として用意している」と語っています。

Googleは内訳を公表していませんが、米国の調査データによれば、AI Overviewの表示割合は、2025年3月から4月末の間に2倍以上に増加しており、5月時点でGoogle検索の12.5~16.5%に達していると報告されています。

AI Overviewが目指す、新しい情報提供の形

AI Overviewが目指すのは、ユーザーが求める情報を一目で把握できる、新しい形での情報提供です。

具体的には、検索クエリに応じて関連性の高い情報を整理・要約し、検索結果の上部に表示します。

これにより、ユーザーは従来よりも早く、自身の知りたい情報の核心にたどり着くことが可能です。

また、要約テキストだけでなく、画像や関連資料へのリンクなどを効果的に配置した、視覚的にわかりやすいフォーマットも特徴です。

グラフやイラストなどによって、直感的に理解できるよう工夫されています。

AI Overviewは、従来の検索のようなリンクの羅列ではありません。

ユーザーの検索意図を深く読み取り、状況や目的に応じて最適化された「情報パッケージ」を提供する、情報体験そのものの進化といえるでしょう。

ユーザー体験の向上とフィードバックの活用

AI Overviewは、必要な情報を検索結果ページ内で得られるよう設計されており、ユーザーは複数のサイトを渡り歩いて自ら情報収集する手間が省けます。

このことから、AI Overviewはよりシンプルでスムーズな検索体験の実現に貢献しているといえるでしょう。

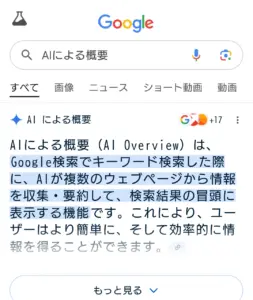

また、Googleはこの機能の品質向上を非常に重視しており、AI Overviewの表示結果に対して、ユーザーから寄せられるフィードバックを継続的にサービスの改善に活かしています。

具体的には、AI Overviewの最下段に「高評価」「低評価」のアイコンが表示されます。

評価を行うと、「その他のフィードバックを共有」という選択肢が表れ、さらにフィードバックを送信できる仕組みになっています。

AI Overviewの歴史と進化

AI Overviewの歴史は、Googleが生成AIの本格導入を表明した2023年から始まります。

当初は「Search Generative Experience(SGE)」という名称で試験的に開始されました。

これにより、検索結果は従来のリンクの羅列から、AIによる要約と画像・動画を融合させた表示形式へと移行し、ユーザー体験が大きな変化を遂げました。

2024年に「AI Overview」として正式機能化されると、適用範囲が急速に拡大。現在では200か国以上、40を超える言語で表示されています。

2025年8月21日(米国時間) 、Googleはすでに米国で導入されていたAIモードについて、日本を含む世界180か国で提供を開始すると発表しました。

AIモードは、Gemini 2.5 Proを活用し、複数の情報源から応答を構成する「クエリファンアウト」技術(詳細は後述)を使って、検索を深く効率的にするモードです。

GoogleはAIモードをAI Overviewのさらなる進化形と位置づけており、AIが検索結果の概要表示だけでなく、ユーザーが「次に何をすべきか」まで提案する、新たな「情報探索時代」の到来を予感させます。

AI Overviewの仕組み

AI Overviewは、従来の検索アルゴリズムとは異なり、最新のAI技術を駆使して膨大な情報を自動的に要約・整理します。

この章では、AI Overviewがどのような技術で成り立ち、どのように動作するのかを解説します。

AI Overviewの仕組みと技術的基盤

AI Overviewの基本的な仕組みは、Googleの生成AIモデル(Geminiなど)がWeb上の信頼性の高い情報を基に、検索結果の概要を自動生成するというものです。

ユーザーが入力した質問やテーマに対して、AIがテキスト・画像・動画を横断的に分析し、最適な要約を作成します。

この仕組みの技術的基盤となっているのが、Googleの大規模言語モデル(LLM)です。

ユーザーの検索意図を多角的に分析し、最適な情報だけを抽出して提示するLLMの高度なアルゴリズムが、AI Overviewの核を担っています。

AI Overviewの表示/非表示のコントロール

AI Overviewを表示させる、あるいは非表示にするにはどうしたらよいのでしょうか?また、無効化や特定キーワードについて非表示にする方法なども説明します。

AI Overviewを表示させる方法

2025年9月時点で、AI Overviewを表示させるのに特別な設定を行う必要はありません。

パソコンの場合、Google ChromeやMicrosoft Edge、Safariなどの主要なブラウザでGoogle検索を行うと、対象となるキーワードでAI Overviewが自動的に表示されます(あまりに単純なクエリでは表示されないこともあります)。

スマートフォンでも同様に、Googleアプリや各種モバイルブラウザで検索すればAI Overviewが自動で表示されます。

Googleアカウントにログインしている場合、内容がパーソナライズされることもあります。

ただし、AI Overviewの提供状況や内容は国やアカウント設定、Googleのテスト状況によって異なります。

AI Overviewを非表示にする方法

2025年9月時点では、Google検索の設定画面などからAI Overviewを完全にオフにする公式な方法は提供されていません。

ただし、今後、無効化できる機能が実装される可能性もあります。Google公式のアナウンスやサポート情報を随時チェックしましょう。

AI Overviewで自社ページが要約されるのを防ぐには?

2025年9月時点では、AI Overviewに自社のWebページを要約・引用しないように明示的に指示する方法は公式から提供されていません。

ただし、以下の対策を講じることで、AI Overviewに引用されにくくなる傾向があります。これはあくまで傾向であり、必ず非表示になることを保証するものではありません。

- 商業的なキーワードを意識する:商業目的や取引目的のキーワード(購入・申し込み・サービス名など)はAI Overviewが表示されにくい

- ブランド名やサイト名を活用する: 「購入」や「申し込み」などの商業目的のキーワードやブランド名や明確なサイト指定(ドメイン指名検索)をタイトルや本文に含めることで、AI Overviewではなく通常の検索結果が表示されやすくなる

- 検索意図を明確にする: 特定の商品名や固有名詞をページに含め、ユーザーの検索意図に明確に応えることで、AI Overviewではなく通常の検索が優先される傾向がある

AI Overviewの表示傾向

AI Overviewの表示には、従来の検索アルゴリズムとは異なる特徴や傾向が見られます。

ここでは、私たち編集プロダクション「ハルシアン(以下、HALCYAN)」がこれまでAI Overviewに関して調査した結果を基に、表示されやすいキーワードや、引用されやすいサイトの傾向について整理します。

AI Overviewは「常時」ではなく「条件付き」で出現する

HALCYANの調査では、AI Overviewが「どのクエリでも必ず表示されるわけではない」ことが確認されました。

また、同一クエリでも、ログイン状態かどうかやシークレット検索かどうかによってAI Overviewの有無が変化します。

例えば「北海道旅行」で検索したところ、ログイン時にはAI Overviewが表示されたのに対し、シークレット検索では広告が優先されAI Overviewは出ませんでした。

また「LP制作」では反対に、シークレット検索ではAI Overviewが出現した一方、ログイン時には表示されませんでした。

AI Overviewは情報収集目的の検索で表示されやすい

SEO調査会社Ahrefsの調査によると、AI Overviewをトリガーするキーワードの99.2%が「情報収集型」です。

情報収集型のキーワードとは、「○○とは」「○○の理由」「○○する方法」「○○の仕組み」など、知識やノウハウ、ハウツーを求める検索のことです。

一方で、「比較・購入」や「申し込み」などの商業目的・取引目的のキーワードではAI Overviewが表示される割合は約10%にとどまります。

検索クエリの種類によって表示されやすさが異なる

HALCYAN調査では、検索クエリの種類によってAI Overviewの出現傾向に差があることがわかりました。

| クエリタイプ | 例 | AI Overview出現傾向 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 知識・解説系 | GI値、スプレッド、ビットコイン平均リターン | 出やすい | 信頼性のある引用が多い |

| ツール利用系 | URL短縮、カラーコード、文字数、特殊文字変換 | 出にくい | ログイン状態を問わずAI Overviewの表示なし |

| 旅行・商材系 | 北海道旅行、LP制作 | 状況次第(ログイン/広告有無で変動) | 広告やPAA(「他の人はこちらも質問」)に影響されやすい |

| ブランド系 | ピクスタ | 出ない | 公式サイトが優先される |

この結果から、AI Overviewは「知識補足のガイド」として強みを発揮する一方、商材比較や即時ツール利用では表示されにくいことがわかります。

検索クエリが長く、複雑なほど表示されやすい

検索クエリが長く複雑、かつ、より具体的になると、AI Overviewが表示されやすい傾向も明らかになっています。

Google検索部門 プロダクトマネジメント担当バイスプレジデントのブダラジュ氏も「通常のGoogle検索で十分な価値が提供できない場合、AI Overviewが表示される」と述べており、一般的な短い検索クエリよりも、複雑な質問や背景事情を含む長めの検索クエリ、複合ワードでAIの要約が出やすい状況です。

また、業界特有の用語や専門的なキーワードを含む検索では、AI Overviewが表示される確率が48%も高くなるというデータも出ています。

例えば、「健康経営 優良法人 認定されるには」「人事評価システム 法改正 影響」など、より専門的で具体的な問いかけにAIの要約力が活かされる形です。

検索上位サイトだけが引用されるわけではない

AI Overviewに引用される情報源は、必ずしも検索上位(1〜10位)にランクインしているサイトばかりではありません。

Google広告のパフォーマンス評価ツールを提供し、Web関連のデータを分析しているWordStream社によると、AI Overviewに引用される情報源の約40%が、検索順位11〜20位のサイトから選ばれています。

これは、「従来のSEO上位=AI Overviewで必ず表示される」わけではなく、独自性や信頼性、情報の網羅性など、AI側が重視する別の評価軸が働いていることを示しています。

強いドメインが有利な傾向

AI検索においても、やはり「強いドメイン」は有利なようです。

Google公式のものではありませんが、AI Overviewに引用される情報源の28.9%は、Google検索で上位50以内に入る強力なドメイン(大手メディアや権威性サイト)が占めているという報告があります。

このため、個人ブログや小規模サイトがAI Overviewの参照元となる難易度は高くなっており、権威性・信頼性・ドメインパワーがこれまで以上に重視されているといえます。

AI OverviewがSEOに与える影響

AI Overviewの登場によって、検索結果の構造やユーザーの行動は大きく変化しています。

これに伴い、SEOの現場では、従来とは異なる新たな課題や対応策が求められるようになりました。

この章では、AI Overviewが実際にSEOにどのような影響を与えているのか、最新データを交えて詳しく解説します。

Google検索の利用者の増加とオーガニッククリック数の減少

Googleは2025年5月21日(米国時間)、米国でのAIモードの展開を発表する記事の中で、米国やインドなどのGoogleの主要市場において、AI Overviewが表示されるタイプの検索では「Googleの利用が10%以上増加している」ことを明らかにしており、AI Overviewは「ここ10年で最も成功した検索機能の一つ」と語っています。

一方、GoogleがAI Overviewによってユーザーの利便性を優先した結果、コンテンツを提供している企業や組織には「見られる機会は増えたが、直接的なトラフィックは減るのではないか」という危惧が生じています。

AI Overviewの導入は、Webサイトにどのような影響を与えるのでしょうか?

この点において、Googleが示す公式見解と、実際の現場で観測されているデータとの間には、大きな隔たりが存在します。

▼Googleの公式見解

Googleのブダラジュ氏は「AI Overview機能の活用により、ユーザーはより複雑な疑問を解決するために、より多様なWebサイトにアクセスしていることがわかりました。

また、AI Overview機能を搭載した検索結果ページからのクリックは、Webサイトにとって質の高いクリックとなり、ユーザーが訪問したサイトでより長い時間過ごす可能性が高まります」と述べ、この機能のメリットを強調しています。

▼現場で観測されているデータ

一方で、ブダラジュ氏のコメントとは裏腹に、多くの統計がクリック数の大幅な減少を示しています。

Ahrefs社の調査:30万のキーワードを分析した結果、AI Overviewが表示された検索結果では、表示されていない場合と比べて1位ページのクリック率(CTR)が平均34.5%も低下していることが明らかになりました。

現場からの報告:複数のWeb担当者やSEO専門家からも「2024年以降のAI Overviewの段階的導入以降、クリック数が20〜40%減少した」という声が報告されています。

このデータが示すのは、AI Overviewの登場により、これまで最もクリックされていたページですらその地位が安泰ではなくなったという事実です。

今後は、単に検索上位に表示されるだけでは十分な流入が得られない状況が常態化する可能性が高いといえるでしょう。

コンテンツのメッセージが誤って伝えられる可能性

AI Overviewは、複数のサイトから自動的に情報の要点を抽出して要約を生成します。そのため、重要な文脈が失われたり、詳細な説明が省略されたりするリスクが常につきまといます。

2025年2月、GoogleのAIであるGemini AIが、米国のアメリカンフットボール優勝決定戦であるスーパーボウルに出稿したCMで、間違った要約によって虚偽の主張を行ったことが問題になりました。

広告では「ゴーダチーズが世界のチーズ消費量の50〜60%を占める」と紹介されていたものの、実際にはゴーダチーズは世界で12番目に人気のチーズです。

これについてSNS上では激しい批判が巻き起こりました。

原因は、オランダ国内のゴーダチーズの生産割合を「世界消費量」と誤読したとみられる情報源(Cheese.com)を基に生成したことにあると考えられています。

つまり、参照した情報源がそもそも間違っていたということです。

本来、Gemini AIを活用する米国の中小企業を紹介する広告でしたが、AIが誤りを含む情報を参照したことで、誤情報がそのまま拡散してしまいました。

こうしたリスクを回避するためには、誤情報がAIによって拡散しないように情報を整理し、重要なメッセージを目立たせる工夫が必要です。

例えば、記事や説明文の冒頭に結論を明記する、見出しに数字や固有名詞を入れる、FAQ形式で想定質問と正確な回答を並べる、といった方法です。

また、書き方によっては、AIの要約が記事全体の意図と食い違う場合もあります。

そのような事態を防ぐためには、要点リストや表を使って事実関係を簡潔に示すことで、AIが誤解に基づいた要約をするリスクを下げられます。

今後は、AI Overviewの要約に用いられても本来伝えたい内容が誤解なく伝わるよう、情報設計やメッセージの一貫性を徹底することが、SEOやブランド戦略上ますます重要になっていくでしょう。

AI Overview時代のゼロクリック検索対策と引用獲得戦略

AI Overviewが急速に普及しつつある現在、企業のSEOやデジタルマーケティングには従来の常識が通用しなくなりつつあります。

特に、「ゼロクリック検索」が増加する中で、自社サイトをユーザーに見てもらうためには、まずAI Overviewに引用されることが重要です。

ここでは、AI Overviewに「選ばれる」ための技術的な側面と、その基盤となる考え方について解説します。

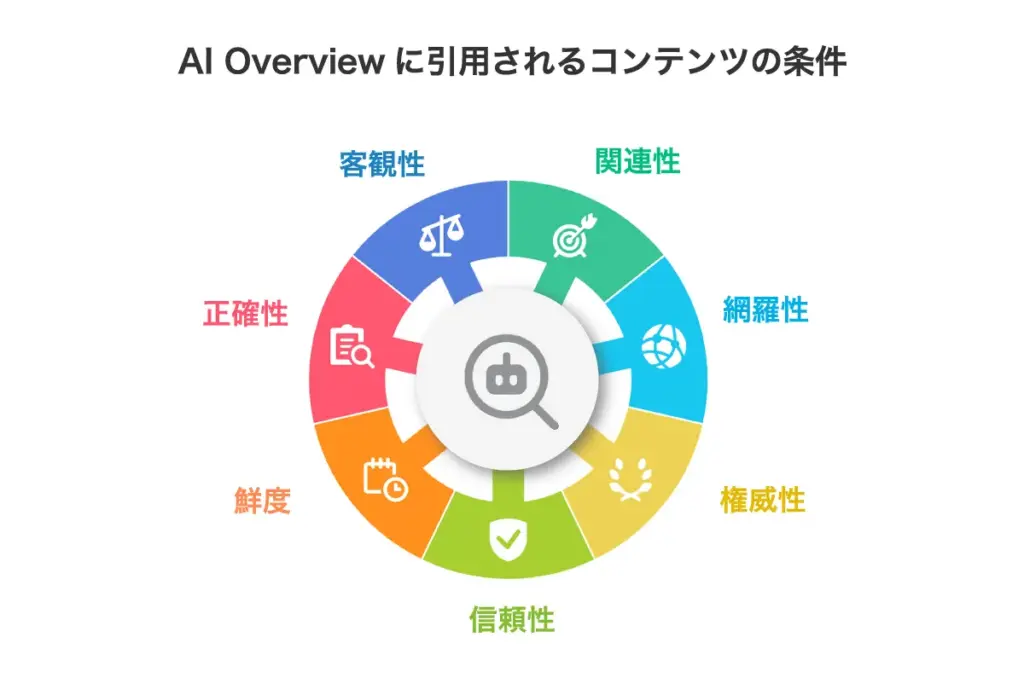

AI Overviewに引用されるコンテンツの条件

GoogleのAIがどのような基準で情報を選択・要約してAI Overviewとして表示するかを完全に把握することは困難ですが、Googleのアルゴリズム全体の方針から傾向を読み解くことができます。

基本的な考え方は、ユーザーの検索意図に最も適切で、信頼性が高く、簡潔な情報を提供することです。

- 関連性と網羅性:検索クエリに対する関連性が深く、トピック全体を網羅しているか。

- 権威性と信頼性:執筆者の専門性や、情報の正確性・信頼性を裏付ける出典があるか。特に、金融・医療・法律などのYMYL分野では、人々の生活に責任を持った記載がなされているか。

- 鮮度と正確性:情報が最新かつ誤りがないか。特に速報性のあるトピックでは鮮度が重要。

- 客観性と中立性:偏りのない、客観的な情報提供がされているか。

これらの基準を満たしていると、AI Overviewで要約・引用されやすくなります。

AIが理解しやすいコンテンツ構造を作る

AIがコンテンツを正確に理解し、適切に要約するためには、人間だけでなく機械も読みやすい「構造化された記述」が不可欠です。技術的な側面から、以下の点に注目しましょう。

スキーママークアップの活用

定義:スキーママークアップは、検索エンジンにコンテンツの意味を正確に伝えるためのコード(セマンティックマークアップ)です。JSON-LD形式(構造化データをHTML内に記述するための推奨フォーマット)が主流です。

AI Overviewとの関連

Q&A形式のコンテンツであればFAQPageスキーマ、ハウツー形式であればHowToスキーマを適用することで、AIは質問と回答のペアや手順を明確に認識しやすくなります。これにより、AI Overviewの「関連する質問」セクションや、直接的な回答として表示される可能性が高まります。

実装例:FAQコンテンツでは、質問と回答のペアを以下のようにマークアップします。

質問:

<div itemscope itemprop=”mainEntity” itemtype=”https://schema.org/Question”>

回答:

<div itemprop=”acceptedAnswer” itemscope itemtype=”https://schema.org/Answer”>

見出しタグ(h1, h2, h3など)の適切な使用

定義:見出しタグは、コンテンツの階層構造を示すHTML要素です。

AI Overviewとの関連

AIは、見出しタグを基にコンテンツの論理的な流れや主要なトピックを把握します。明確でわかりやすい見出しを使うことで、AIが記事全体の構造や各セクションの要点を迅速に理解し、関連する部分を引用しやすくなります。

実践:h1は記事のタイトルにのみ使用し、h2は主要なセクション、h3以下は細分化された小見出しとして使い、論理的な階層(見出しの順番・入れ子構造)を守りましょう。

箇条書き(ul, ol)と表(table)の活用

定義:リストや表は、情報を整理し、視覚的にわかりやすくするためのHTML要素です。

AI Overviewとの関連

AIは、箇条書きや表形式のデータを非常に効率的に処理できます。AI Overviewの回答自体も箇条書きや表形式で表示されるケースが多いため、コンテンツ内であらかじめこのように情報を整理しておくことで、AIがそのままの形式で引用しやすくなります。

実践:手順・特徴・リストアップされた情報などには積極的に箇条書きや表を使用しましょう。

Q&A形式の記述

定義:質問と回答が明確にペアになっている形式のコンテンツです。

AI Overviewとの関連

ユーザーの検索意図は多くの場合、疑問形であるため、FAQや「○○とは?」といったQ&A形式を記事内に盛り込むと、AIも抽出しやすくなります。

実践:よくある質問(FAQ)セクションを設ける、あるいは本文で「〜とは?」「〜する方法」といった疑問に答える形で記述する。

高品質なコンテンツの提供(E-E-A-Tの強化)

技術的な側面だけでなく、コンテンツそのものが高品質であることは、AI Overviewに引用されるための最も重要な要素です。

Googleは長年にわたり、自社が定義するE-E-A-Tをコンテンツ評価の重要な基準としてきました。

AI Overviewの登場により、このE-E-A-Tの重要性はさらに増しています。

【E-E-A-Tとは?】

| E-E-A-T | 意味 | 内容 | 例 |

|---|---|---|---|

| Experience | 経験 | そのトピックについて、実際に経験した人が書いているか | ユーザーレビューや経験談 |

| Expertise | 専門性 | コンテンツの作成者がその分野の専門知識を持っているか | 専門家による執筆や監修の明示 |

| Authoritativeness | 権威性 | その分野において、該当のWebサイトや著者が信頼できる情報源として広く認知されているか | 被リンクや口コミ、SNSでの影響力、著書の出版なども |

| Trustworthiness | 信頼性 | 情報が正確で、誤りがないか | プライバシーポリシー、問い合わせ先、SSL(HTTPS)の使用など、サイト全体の信頼性 |

AIは、これらの要素を総合的に判断して「最も信頼できる情報源」を優先します。

引用獲得を目指すなら、単にキーワードを詰め込むだけでなく、ユーザー(そしてAI)に「この情報は信頼できる」と感じさせるような、深く、正確で、専門的なコンテンツ作りが不可欠です。

AI Overview対応のユーザー意図に基づくコンテンツ設計

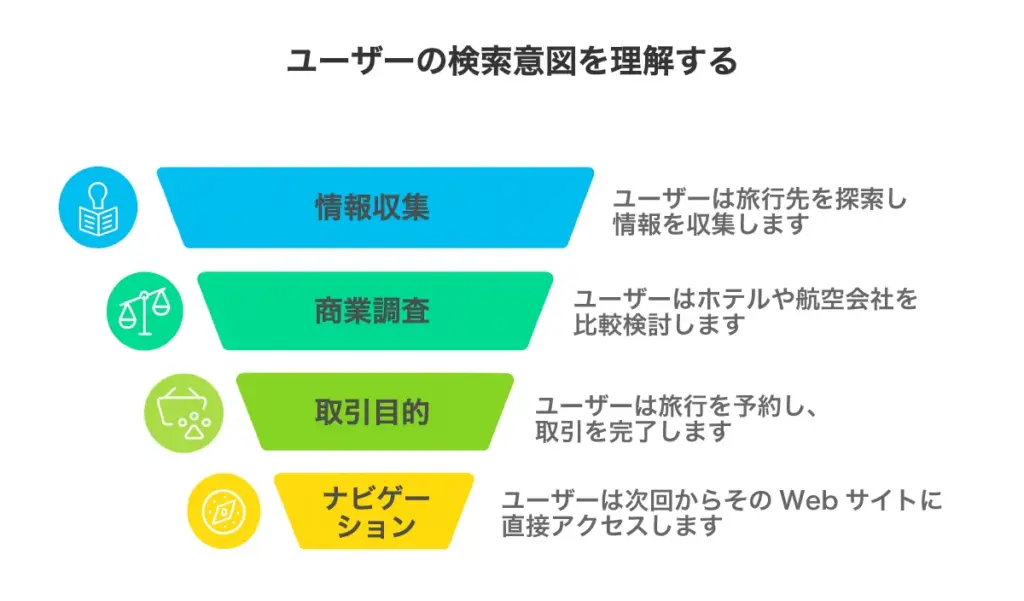

AI Overviewの影響は、ユーザーの検索意図(目的)によって大きく異なります。

ここでは、ユーザーの行動を「旅行の計画」に例えて、4つの段階に分けて解説します。

自社のコンテンツがどの段階の旅行者をターゲットにしているのかを意識し、役割を明確にしましょう。

段階1:情報収集目的の検索 ― 「知りたい」段階

【旅行に例えると……】

「今年の夏休み、どこかへ行きたいな。でも、行き先はどこがいいかな……」

ユーザーは、まだ漠然とした願望しか持っていない段階です。旅行代理店のパンフレットを眺めたり、「おすすめの旅行先」「夏休み 過ごし方」といったキーワードで情報を集めたりしています。

【ユーザーの心理と行動】

この段階のユーザーは、特定の質問に対する答えや新しい知識、アイデアを求めています。まだ具体的な商品やサービスの購入は考えていません。

AI Overviewとの関連

AI Overviewが最も表示されやすい、まさに主戦場です。ユーザーが「おすすめの旅行先は?」と検索すると、AIが「今人気の旅行先5選」といった概要を検索結果のトップに表示します。ユーザーがそこで興味を引かれる旅行先を見つけると、その時点で満足し、個別の比較紹介サイトをクリックせずに検索を終える「ゼロクリック検索」になる可能性があります。

【コンテンツ設計:販売が目的ではない、最初の接点作り】

この段階での目標は、直接的な販売ではなく「この情報源は信頼できる」「もっと詳しく知りたい」と思ってもらい、将来の顧客との接点を作ることです。

- 簡潔な回答を冒頭に提示する:旅行ガイドブックの「巻頭特集」のように、ユーザーの質問に対する最も重要な答えを記事の冒頭に簡潔にまとめます。AIが引用しやすく、ユーザーもすぐに要点を掴めるため有利です。

- 網羅性と深掘り:「特集」の後は、各旅行先の詳細な情報(アクセス・名物・注意点など)を網羅的に解説します。ユーザーのあらゆる疑問を解消できる、分厚いガイドブックを目指しましょう。AIが読み取りやすいよう、見出しや箇条書き、表を効果的に使うのもポイントです。

- 信頼性の確保(E-E-A-T):「実際にその場所に行ったことがある人」が書いたレビューが信頼されるのと同じように、コンテンツにも経験や専門性、信頼性を示すことでユーザーからの信頼を得ることができます。(例:執筆者の専門分野、データの引用元明記など)

- 次のステップへの誘導(ソフトなCTA):いきなり「このツアーを予約して!」と迫るのではなく、「無料の旅行プランニングシートをダウンロード」「お得な旅行情報を得られるメルマガに登録」といった、ユーザーに負担の少ない次の一歩を提案します。これにより、見込み客(リード)の情報を獲得し、長期的な関係を築きます。

段階2:商業調査目的の検索 ― 「比べたい」段階

【旅行に例えると…】

「行き先はハワイに決めた! 次は、どのホテルに泊まるか、どの航空会社を使うか、じっくり比較検討しよう」

ユーザーは、具体的な選択肢の中から「どれが良いか」「何が違うか」を真剣に比べている段階です。

【ユーザーの心理と行動】

特定の課題を解決するために製品やサービスを比較検討しており、「おすすめ ○○」「○○ vs ○○ 比較」といったキーワードで検索します。

AI Overviewとの関連

SEOツールを提供するマーケティング会社WordStreamの分析データでは、「商業調査目的のキーワードは、情報収集目的のキーワードよりもAI Overviewの表示頻度が低い」ことが明らかになっています。しかし、製品の比較やレビューの要約などで表示される可能性があります。

【コンテンツ設計:最も信頼できる比較サイトになる】

この段階の目標は、ユーザーの迷いを晴らし、購入への最終的な後押しをすることです。

- 比較・レビュー・ランキング形式の活用:「ハワイのおすすめホテル5選」「JALとANAのサービス徹底比較」のように、メリット・デメリット、特徴、価格などを客観的かつ詳細に比較分析します。AIが情報を抽出しやすいよう、比較表や箇条書きを用いると非常に効果的です。

- 購入意思決定をサポートする情報:比較して候補を絞ったユーザーの、「本当にこれで大丈夫だろうか?」という最後の不安を解消します。「このホテルは家族連れにおすすめですが、カップルには向きません」といった、その製品・サービスを使うべき人・避けるべき人、具体的な使い方、注意点などを詳しく解説することで、ユーザーは安心して次のステップに進めます。

- 明確なCTA:すべての疑問が解消されたユーザーに対し、「公式サイトで予約する」「このツアーに申し込む」といった、次のアクションを明確に提示します。

段階3:取引目的の検索 ― 「買いたい」段階

【旅行に例えると…】

「よし、往路はJALの7月10日の便、ヒルトンホテルに3泊で決まりだ! 今すぐ予約しよう」

ユーザーは購入するものを完全に決めており、具体的な行動を完了させることだけが目的です。

【ユーザーの心理と行動】

「JAL 航空券 予約」「ヒルトンハワイアンビレッジ 宿泊プラン」など、特定の製品・サービス名と、購入・登録といった行動を示すキーワードを組み合わせて検索します。

AI Overviewとの関連

2025年9月時点では、取引目的のキーワードがAI Overviewに取り上げられることは非常に限定的で。AIも、ユーザーが今欲しいのは「情報の要約」ではなく「決済フォーム」であることを理解しているからでしょう。この傾向を活かし、コンバージョンを最大化することに注力します。

【コンテンツ設計:迷わず購入できる最短ルート】

この段階での目標は、ユーザーが一切迷うことなく、ストレスフリーな状態でアクションを完了できるようにすることです。

- コンバージョンへの最短ルート:予約フォームや購入ページは、余計な情報を削ぎ落とし、わかりやすいようにシンプルな設計にします。入力項目は最小限にし、CTAボタンは大きく目立たせます。

- 信頼とセキュリティの確保:「お客様の声」や、クレジットカード情報が安全に扱われることを示すセキュリティ証明などを表示し、ユーザーに「ここで決済しても大丈夫だ」という安心感を与えます。

段階4:ナビゲーション目的の検索 ― 「サイト名で検索」段階

【旅行に例えると…】

「予約内容を確認したいから、JALの公式サイトに行こう」

ユーザーは特定のブランドやサイトに行くことを決めており、Googleをブックマーク代わりに使っています。

【ユーザーの心理と行動】

「JAL」「楽天トラベル」のように、特定のブランド名やサイト名で直接検索します。

AI Overviewとの関連

2025年9月時点の調査では、ナビゲーション目的のキーワードから、AI Overviewが表示されることが著しく低いことがわかっています。ユーザーの目的が明確であり、AIが概要を示す必要がないためでしょう。

【コンテンツ設計:ブランド指名検索に確実に応える】

この段階での目標はただ一つ、自社の名前で検索されたときに、必ず自社の公式サイトが一番上に表示されることです。

- ブランド名での上位表示:自社のブランド名や製品名で検索された際に、公式サイトが確実に検索結果のトップに表示されるよう、基本的なSEO(サイトマップの提出や適切なページタイトル設定など)を徹底します。ユーザーが迷わず「正面玄関」にたどり着けるようにしておくことが重要です。

検索意図の段階に応じた戦略の重要性

このように、ユーザーの検索意図は「知りたい」から「比べたい」、そして「買いたい」へと、段階的に変化していきます。

AI Overview時代のコンテンツ戦略で最も重要なのは、これらすべての段階に対応できるコンテンツを、それぞれ最適な形で用意することです。

旅行に例えるなら、魅力的な「観光ガイドブック(情報収集)」から、信頼できる「比較サイト(商業調査)」、そしてスムーズな「予約カウンター(取引)」まで、旅のあらゆる場面でユーザーをサポートする存在になることが求められます。

一つの段階だけを狙うのではなく、ユーザーの旅路全体に寄り添うことで、初めてAI時代でも選ばれるブランドとなることができるのです。

AI Overview時代のマルチチャネル戦略

AI Overview時代にユーザーが求めているのは、AI Overviewでは得られない「体験」や「参加感」のあるコンテンツです。

従来のSEOでは検索結果からのクリック獲得が主目標でしたが、AI Overviewが普及した現在では、ユーザーとの接点を多様化し、より深いエンゲージメントを創出することが重要です。

検索・SNS・広告など、複数のチャネルを連携させ、ユーザーとの継続的な関係構築を図る統合的なアプローチが求められています。

ここでは、AI Overview時代に効果的な対話型コンテンツの活用方法と、各チャネルを有機的に連携させるマルチチャネル戦略について解説します。

対話型コンテンツとユーザーエンゲージメントの創出

AI Overview時代のコンテンツ戦略では、スクロール・クリック・登録・他記事への遷移など、Webページ上での能動的な行動をユーザーに積極的に促す「対話型コンテンツ」の重要性が高まっています。

たとえばFAQ形式やチャットボット、双方向にやり取りできるコメント機能を導入することで、ユーザーは自身の疑問や関心に合わせて必要な情報に素早くアクセスできます。

こうした機能を備えることで、ユーザーの関心を引きつけ、ページ滞在時間や再訪率を向上させることができるでしょう。

対話型の要素を取り入れることは、ユーザーが自分のペースで情報を収集できるという点でも効果的です。

複数の選択肢やステップごとのナビゲーションを用意すると、ユーザーごとに異なるニーズにも柔軟に対応できます。

さらに、コンテンツを階層化・構造化し、トピックごとに明確に区切ることで、検索エンジンやAIが情報を抽出しやすくなり、AI Overviewへの引用機会も増えるでしょう。

このような、ユーザーの能動性を引き出す設計は、Webサイトの価値を高めるだけでなく、今後のSEO・マーケティングに不可欠な要素といえます。

ユーザーとのより効果的なコミュニケーションを実現するために、双方向性と構造化を意識したコンテンツ設計が求められます。

SNSや広告との連携

AI Overview時代のマーケティング戦略では、WebコンテンツだけでなくSNSや広告との連携も不可欠です。

まず、ターゲットオーディエンスがどのSNSプラットフォームをよく利用しているかを分析し、適切なメディアを選定することが大切です。

例えば、BtoBであればLinkedInやX(旧Twitter)、BtoCならInstagramやTikTokなど、目的やターゲット層に合わせて選びましょう。

次に、ブランドやサービスの認知度を高めるための広告戦略を立てます。

SNS広告やディスプレイ広告(Webサイトの広告枠に表示される広告)、リターゲティング広告(該当のWebサイトをすでに訪れたユーザーに表示される広告)などを組み合わせることで、幅広い接点を持つことが可能です。

広告文やビジュアルも、AI Overviewで取り上げられやすいよう、「わかりやすさ」「専門性」「信頼性」を意識して設計しましょう。

さらに、実施したSNSキャンペーンや広告施策の効果測定を行い、コンバージョン率やエンゲージメントを分析することも欠かせません。

データを基にPDCAサイクルを回すことで、戦略の改善や次回の施策立案につなげることができます。

AI Overviewだけでなく、多面的なアプローチで集客とブランド構築を図ることが、これからのデジタルマーケティング成功のポイントです。

AI Overviewの今後|AI OverviewからAIモードへ

Googleは、2025年8月21日から日本でもAIモードの提供を開始しました。AIモードは、AI Overviewを包含し、さらに発展させた、より高度なAI検索機能です。

AIモードは、主に以下の5点の特徴を持ちます。

- 複雑な質問への対応

以前は複数回の検索が必要だった、複数の要素を含む複雑な質問や微妙なニュアンスの質問を処理できるとされています。

- Geminiモデルの活用

カスタムバージョンのGemini 2.5モデルを使用しており、これは従来のAI Overviewが使用していたモデルよりも高度なものと推測されます。

- 探索的な検索体験

製品の比較、旅行の計画、複雑なハウツーの理解など、より探索的でインタラクティブな検索体験を提供するように設計されています。これは単に検索結果を提示するだけでなく、ユーザーの探索プロセスそのものをサポートする意味合いが強いです。

- マルチモーダル対応

テキストだけでなく、音声や画像をアップロードして質問することができるマルチモーダルな機能も備えています。これはAI Overviewにはない、より高度な入力方法です。

- 「クエリファンアウト技術」

質問を複数のサブトピックに分解し、複数の検索を同時に実行することで適切なコンテンツとWebソースへのリンクを提供する「クエリファンアウト技術」を使用するとGoogleの公式情報に記載されています。これは、AIがより深い理解と情報収集を行っていることを示唆します。

これらの特徴を持つAIモードは、AI Overviewの進化形であり、Googleが目指す「AIを活用した未来の検索」をより広範に実現した機能であるといえます。

AI Overviewの登場以降、「ゼロクリック検索」の増加に伴う課題が指摘されていますが、AIモードではAIがユーザーの意図をさらに深く汲み取り、より多くのタスクをSERP上で完結させようとしている可能性が高いといえます。

この点を踏まえ、コンテンツ提供者は、これまで以上にユーザーの検索意図に沿ったコンテンツ設計を行うことが求められています。

AI Overviewを活用しビジネスを飛躍させよう

AI Overviewは、単なる検索機能ではなく「ユーザーの関心の鏡」として使えます。

SEO施策やコンテンツ企画を立てる際に、どのキーワードがAI Overviewに表示され、どの情報が要約されているかを分析すれば、ユーザーが抱いている疑問や注目テーマをリアルタイムに把握できます。

さらに、自社サイトのコンテンツがAI Overviewでどのように要約・引用されているかを定期的にチェックし、必要に応じて見出し・構成・メッセージを調整することで、AI時代の検索体験に適応できます。

これは、単なるSEO対策にとどまらず、ユーザーが最初に接触する情報をコントロールするというブランド戦略上の大きな意味を持ちます。

要するに、AI Overviewは「脅威」ではなく「顧客ニーズを即時に把握し、発信内容を磨き上げるための羅針盤」です。

うまく活用すれば、検索からの流入を安定させるだけでなく、ブランドの信頼性を先回りして形成する武器になります。

FAQ|よくある質問と回答

AI Overviewの導入により、SEOやコンテンツ運用の考え方が大きく変化しています。ここでは、AI Overviewの基本やSEO戦略上の注意点、実務に役立つポイントをQ&A形式で解説します。

Q:AI Overviewとは何ですか? どんな特徴がありますか?

A:AI Overviewは、Google検索においてAIが複数のソースから情報を自動で要約し、ユーザーに簡潔な回答を表示する機能です。

従来のリンク一覧とは異なり、AIが信頼性や網羅性を判断し、要点を抽出して検索結果上部に表示します。2025年9月時点では主に「知識獲得」「HowTo」「複雑な質問」に対応しており、ゼロクリック検索を加速させる新時代の検索体験です。

- 検索上位だけでなく信頼性・専門性重視で情報を引用

- 画像・表・Q&Aも組み合わせた視覚的表示

- さらに「AIモード」に進化中

Q:AI Overviewの登場はSEOにどのような影響を与えますか?

A:ゼロクリック検索が増え、従来の検索に比べてWebサイトへのオーガニック流入(クリック数)が大幅に減少しています。

AI Overviewが表示されると、ユーザーはその場である程度の答えを得られるため、個別のサイトに遷移しなくなる傾向が強まります。特に、情報系やHowTo系キーワードではクリック率が最大30%以上低下したという最新データもあり、SEOは上位表示だけでなく「引用されるコンテンツ作り」が必須となっています。

- AIが引用する=新たな認知獲得チャネル

- ブランドや内容の誤要約リスクにも注意

Q:AI Overviewに引用されやすいコンテンツの条件は?

A:経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)を満たし、構造化・明快な記述がされているコンテンツが選ばれやすいです。

AI OverviewはSEO上位だけでなく、信頼性・網羅性・情報鮮度などの多様な評価軸に基づいて情報を選定しています。FAQ形式やHowTo、スキーママークアップ(FAQPage、HowTo)なども引用確率を高める要素です。

- 実体験・専門家監修・出典明記

- 明確な見出し構造・箇条書き・表の活用

- スキーマ実装でAIに認識されやすくする

Q:AI Overviewの表示・非表示や無効化はできますか?

A:2025年9月時点では、AI Overview自体をGoogle検索の設定から完全にオフにする公式手段はありません。

ただし、一部の検索やテストユーザー向けに非表示機能が試験的に提供されているケースもあります。また、AI Overviewが出にくい検索クエリ(ブランド名、取引系など)や特定コマンド(「disable ai overview」など)を利用することで一時的に表示を避けられる場合があります。今後のGoogle公式発表にも注目しましょう。

- 国・アカウント・検索クエリによって表示有無が変化

- 無効化機能の正式実装は未定

Q:AI Overview時代のSEO対策や戦略で気を付けるべき点は?

A:「引用される・誤要約されない・多様な接点を持つ」コンテンツ設計がカギとなります。

FAQやHowToなどのAIが理解しやすい構造化、E-E-A-T強化、Q&Aや箇条書きの活用などが必須です。SNS連携やブランド認知向上にも注力し、AI要約での伝わり方も常にモニタリングしましょう。

- AIフレンドリーな記述・スキーマ実装

- 最新データ・専門家の視点を盛り込む

- 誤要約を防ぐために主張や要点は明確化

Q:AI Overviewをビジネス活用するには、どうしたらいいですか?

A:AI Overviewは、ユーザーの関心や市場のトレンドを可視化するツールとして活用できます。

次の3つのアクションが効果的です。

- ユーザーニーズを探る

自社サービスや業界キーワードを検索し、AI Overviewの要約や「関連する質問」を分析します。これにより、ユーザーが本当に知りたいことや未解決の疑問を把握できます。 - コンテンツとSEOを最適化する

自社サイトがどのように要約・引用されているかを定期的に確認し、意図しない表現がある場合は記事構成や見出しを修正します。AIに正しく評価されることで、狙ったメッセージを届けやすくなります。 - 競合や市場の動きを把握する

競合サービス名やトレンドワードを検索し、AIがどう要約しているかを調査します。これにより、競合が打ち出している情報や市場の関心を効率的に把握できます。

【出典】

Search Engine Land Google rolls out AI Overviews in US with more countries coming soon

WordStream Google AI Overviews: 34 Stats & Facts You Can’t Scroll Past

Ahrefs Insights From 55.8M AI Overviews Across 590M Searches—A Study by Ahrefs

Google Japan Blog 生成 AI による検索体験 (SGE) のご紹介

Google The Keyword AI Mode in Search gets new agentic features and expands globally

Search Engine Land New Google AI Overviews data: Search clicks fell 30% in last year

Google Japan Blog 検索における AI : 情報を超えた知性へ

Google The Keyword Google Search: Introducing AI Mode in the UK