AI生成物の著作権リスクと回避法|依拠性・類似性の判断基準を専門家が解説

目次

AIと著作権の基本概念

ChatGPTや画像生成AIをビジネスで使う際、避けて通れないのが「著作権侵害」のリスクです。知らないうちに他者の権利を侵してしまわないか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、AI生成物と著作権の基本ルールから、法的にアウトとなる境界線、そして安全に商用利用するための実務的な回避策までを詳しく解説します。

【この記事を読むとわかること】

- AI生成物は、人間の創作的関与がある場合に著作権が認められる

- AI学習やAI生成物は、条件を満たせば著作権法上適法となる

- 商業利用の際は、利用規約や契約の確認とリスク管理体制が欠かせない

著作権とは何か

著作権とは、創作者が自身の作品に対して有する排他的権利です。

法律上は「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

この定義により、文章・画像・音楽などは創作的表現を伴う限り、著作権による保護を受けることが可能です。

一方で、著作権を持つことの意義は単なる法的保護にとどまりません。創作者は自らの作品を適切に管理し、権利を主張できるようになります。

具体的には、芸術作品以外にも、ブログ記事や業界向けのホワイトペーパーなどの文章、また写真やイラスト、デザインといったビジュアルコンテンツも著作権の対象です。

これらは、創作的な表現が認められる場合、著作権は自動的に創作者に帰属します。

AI生成物の著作権成立要件

著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生する権利です。

特別な登録手続きは不要で、文章・画像・音楽などの創作的な表現であれば、完成と同時に創作者に著作権が発生します。

AI生成物の場合は、この基本ルールが少し複雑になります。

AI技術で作られた作品には「創作性」がないとして、基本的には著作権は認められません。

ただし、「創作性」が認められる場合には、AI生成物であっても著作権を認められる可能性があります。

文化庁の見解では、AIが生成した作品が著作権で保護されるには、人間が創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示をしていることや、生成過程に創作的に関与していることが必要とされています。

一方で、AIが完全に自動で生成した作品は創作性を欠くと見なされるため、著作権は付与されません。

これは、著作権制度が人間の創作活動を保護する目的で設計されていることに由来します。

ここで押さえておきたいのは、AI生成物に著作権が発生する場合でも、その権利は人間に帰属するという点です。

ここでの「人間」とは、AIを使用して作品を生成した人(AI利用者)やAIを開発した人・開発会社(AI開発者)を指します。

具体的にAI利用者とAI開発者のどちらに著作権が帰属するかは、個別の生成AIの利用規約やプランによって異なります。

いずれにしても、生成AI自体が著作権者になることはありません。

これは、AIが法的な人格を持たないことが理由です。

また、AI生成物に著作権が発生するためには、作品が単なる既存アイデアの模倣ではなく、独自のアイデアや創意が込められていることも重要です。

AIと人間が協働で作り上げた作品については、どこまで人間の創作的関与があるかが重要な判断材料となります。

ただし、この分野の詳細な基準はまだ議論中のため、企業がAI生成コンテンツを活用する場合は慎重な検討が必要です。

AI学習における著作権法

AIと著作権の関係は生成物のみに限りません。AIはWeb上にあるテキストや画像などの膨大なデータを「学習」する必要がありますが、ここで、他人の著作物を学習データとして使ってよいのかという疑問が生じます。

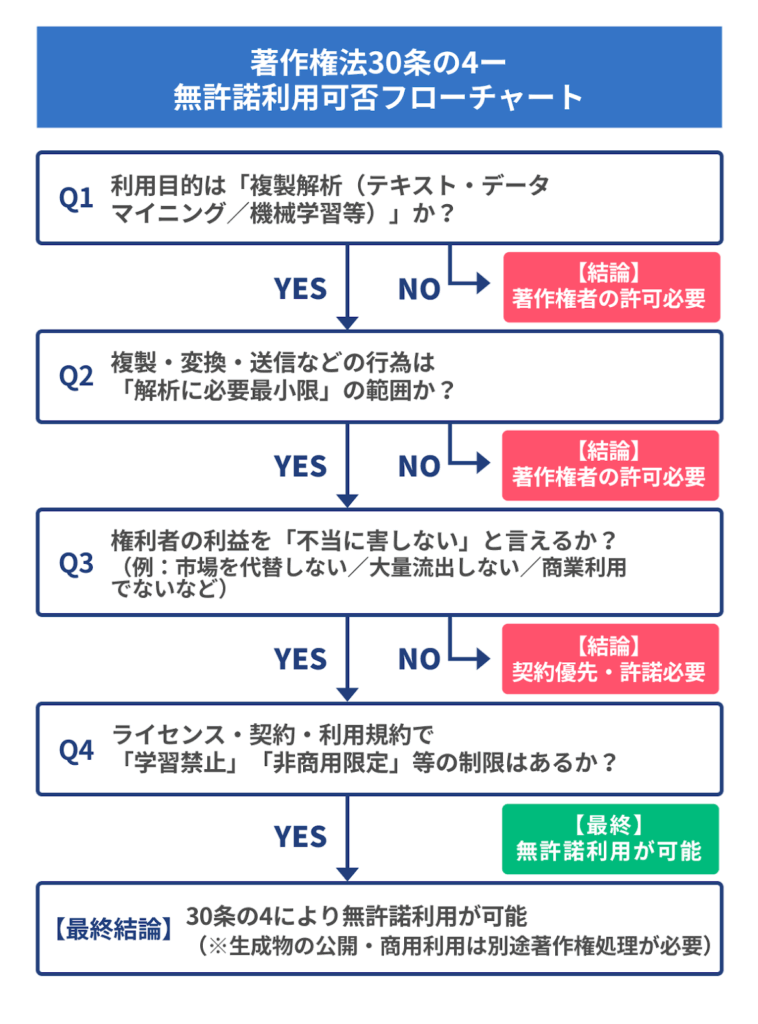

この疑問を解消するために重要なのが著作権法第30条の4です。

著作権法第30条の4では、情報解析の目的で他者の著作物を利用するにあたって、著作権者の許諾なしに利用できる場合があることが定められています。

AI学習における著作物使用においても同規定が適用され、データ利用の法的根拠となっています。

とはいえ、AI生成コンテンツの制作時には、どの程度までなら無許諾利用の範囲内に収まるかを慎重に判断しなければなりません。

以下では著作権法第30条の4が適用されるかを確認する流れを見てみましょう。

まず大前提として、利用目的が「情報を解析するため」である必要があります。

大量のテキストから目的の情報を抽出する「テキストマイニング」や、画像からパターンを学ぶ機械学習、データの傾向を調べる分析作業などが該当し、単純に作品を楽しんだり再配布したりする目的での利用は認められません。

そのうえで、学習に必要な最小限の範囲での利用に留まっているか、元の作品の売上や価値に悪影響を与えていないかが次の重要な判断要素です。

例えば、画像認識AIの学習に音楽データまで取り込んだり、学習データが外部に大量流出したり、元の作品と競合する商品を作ったりする場合は問題となります。

さらに、利用規約やライセンス条件で「AI学習禁止」「商用利用不可」などの制限が設けられている場合は、著作権法第30条の4よりも契約内容が優先されるため、作者の許可が必要です。

これらの条件をすべて満たした場合のみ、作者の許可なしでAI学習に利用できます。

AI生成物が回避すべき著作権侵害の要件(依拠性、類似性)

著作権侵害を回避するには、「依拠性」と「類似性」という2つの法的要件を理解する必要があります。

この「依拠性」と「類似性」は、どちらか一方のみでは著作権侵害は認められず、2つがいずれも認められた場合に著作権侵害であると認定されます。

それぞれどのような要件なのか、具体例と共に確認しましょう。

既存作品にどれだけ依存して作られたかを判断する「依拠性」

依拠性とは、AI生成物が既存作品にどの程度依存して作られたかという要件です。

例えば、「ピカチュウ」「ドラえもん」といった具体的なキャラクター名をプロンプトに入力して画像生成を行った場合、依拠性が認められる可能性が高まります。

また、「モナ・リザ風の肖像画」のように、著名な作品名を明示した指示も同様です。

一方で「猫のイラスト」「風景画」といった一般的な概念を入力して生成した場合は、特定の作品への依拠性は低いと判断されることが多いでしょう。

どれだけ似ているかを判断する「類似性」

類似性は、生成されたコンテンツが既存作品とどの程度似ているかを評価する要件です。

具体的には、既存のキャラクターと同じ髪型・服装・表情のキャラクターや、有名ブランドロゴと同じフォント・配色を使用したデザインなどは、類似性が高いと判断される可能性があります。

音楽分野では、既存楽曲と同じメロディーラインやコード進行を持つ楽曲は、類似性があると見なされるでしょう。

一方で、アニメ調の一般的な絵柄やホラー映画でよく見られる演出手法など、業界で広く使われている表現技法については、特定作品への類似性は低いと評価されることが一般的です。

AI生成物が偶然既存作品と一致してしまった場合の判断

著作権侵害が成立するためには、依拠性と類似性の両方が認められる必要があります。

AI生成物が偶然既存作品に似てしまい、類似性があると見なされても、依拠性がなければ著作権侵害は成立しないというのが法的な原則です。

AI生成物における依拠性の判断では、該当作品へのアクセスの容易性(著名度や流通状況)、利用したAIの開発・学習方法や生成技術、制作過程でのプロンプト内容や参考資料の使用状況、制作者の専門知識や経験、作品の独創性の程度などが総合的に評価されます。

例えば、一般的なプロンプトといえる「青い髪の少女キャラクター」で生成した画像がたまたま既存のアニメキャラクターに似てしまったとして、AI利用者はそのキャラクターを意識して作成していないことが証明されたとします。

しかし、利用したAIが開発や学習段階で当該著作物を学習していた場合には、客観的に著作物へのアクセスがあったと判断されるため、著作権侵害になりうると考えられます。

一方で、利用したAIが開発・学習段階で当該著作物を学習していても、利用段階で生成されない仕組みや技術が証明できれば、依拠性が無いと判断される場合があると考えられます。

上記のとおり、実際の法廷で「本当に偶然だったのか」を証明することは容易ではなく、依拠性の有無は利用者側の認識だけに留まりません。

そのため、AI生成過程の記録を保存しておく、使用したプロンプトを文書化する、生成の意図や経緯を明確にしておくといった対策を行うのはもちろん、偶然の一致であったとしても、商業利用する際には慎重な判断が求められるため、リスク評価を十分に行うことが重要です。

AI生成物を安全に使用するための実務対策

AI生成物を安全に使用するために確認しておくべき点は複数あります。

具体的には、利用規約の確認や学習データがクリーンなAIサービスの選択、依拠性と類似性に注意したプロンプトの策定などです。

さらに、商業利用における著作権リスクの軽減策についても具体的な手法を検討しなければなりません。この際重要となるのが、契約やライセンス条件の事前確認です。

あらかじめ対策を行うことで、法的リスクを最小限に抑えながらAI技術を活用することが可能になります。

使用するAIの利用規約を必ず確認

AIを利用する場合、事前の利用規約の確認は必須です。特に重要な2つのポイントを押さえておきましょう。

まずは「商用利用は可能か」という点です。

個人利用のみ許可されているサービスもあれば、商用利用もできるものの、特定の業界や用途では利用が制限があるケースもあります。

例えば、アダルトコンテンツや政治的な内容での利用が禁止されている場合があるため、自社の用途に適合するかを事前に確認しましょう。

次に「クレジット表記は必要か」という点も見落さないようにしてください。

AI生成物を公開する際にAIツール名の記載が必要なサービスもあるためです。

特にSNSやWebサイトなどの多くの人の目に触れる場で使用する場合、クレジット表記がブランドイメージに与える影響も考慮する必要があります。

これらは著作権そのものとは関連しませんが、AIサービスを使う際の大前提だといえます。

学習データがクリーンなAIサービスを選択

AI生成物による著作権侵害リスクを避けるためには、学習データの出所が明確なAIサービスを選ぶことが重要です。

学習データに著作権の問題がある素材が含まれていると、生成物にも法的リスクが及ぶ可能性があるためです。

具体的には、学習データの収集方法や著作権処理について透明性を保っている、商業利用時のライセンス条件が明確に定められているサービスを選びましょう。

また、パブリックドメインや適切な許諾を得た素材を中心に学習したサービスは、比較的安全性が高いといえます。

企業がAIサービスを導入する際は、必要に応じてAI開発会社に学習データの詳細について問い合わせることをおすすめします。

「どのようなデータで学習したのか」「著作権処理は適切に行われているのか」といった点を事前に確認しておくことで、安心して利用することができます。

また、新しいAIツールについては、業界での評判や過去の法的問題の有無も事前に調査しておくと安心です。

依拠性と類似性に配慮したプロンプトの策定

著作権侵害を避けるためには、プロンプトの作成段階から依拠性と類似性の両方に配慮することが重要です。

著作権侵害はこの2つの要件がいずれも認められた場合に成立するため、プロンプトの工夫によってリスクを大幅に軽減できます。

まず依拠性を避けるために、具体的な作品名やキャラクター名の使用は控えましょう。

「スパイダーマンのようなヒーロー」「スターウォーズ風のロボット」といった特定の著作物を含むプロンプトを使用すると依拠性が認められるリスクが高まります。

代わりに「赤いコスチュームのヒーロー」「未来的なロボット」のような一般的な概念での指示を心がけることが大切です。

類似性については、生成後の確認作業が重要です。

AI生成物を投稿や公開する前に画像検索ツールを使用して似ている既存作品がないかをチェックしましょう。

特に商用利用する場合は、複数の検索エンジンで確認することをおすすめします。

また、社内の複数人で生成物を確認し、「このキャラクターに見覚えがないか」「既存の作品に似ていないか」を客観的に判断することも効果的です。

既存作品に似てしまう場合はプロンプトを調整しましょう。

このように、「この指示が特定の作品を連想させないか」を事前に検討し、必要に応じてプロンプトの表現を調整することが大切です。

社内でプロンプトのガイドラインを策定し、生成から公開までの間に複数回チェックできる体制を整えましょう。

商業利用時の著作権リスク回避方法

商業利用時に著作権侵害を避けるためには、契約とライセンスの管理が最も重要です。

使用許諾契約やライセンス契約を適切に交わすことによって、AI生成物の商業利用に関する法的問題を未然に防ぐことができます。

商業利用に適した著作権クリアな画像生成ツールとしては、Adobe FireflyやShutterstock AI、Getty ImagesのGenerative AIなどが挙げられます。

これらのツールは商業利用に必要なライセンスが明確に示されており、安全な活用が可能です。

生成されたコンテンツの信頼性を確保するためのガイドラインや規約が整備されていることも、安心して使用できるポイントです。

著名なアニメ作品風の画像生成に関する著作権問題

AI技術の急速な進歩により、特定のアートスタイルを模倣した創作活動が格段に容易になりました。

なかでもジブリをはじめとした著名なアニメーション作品のイラストタッチに似た画像生成は、独特な世界観を手軽に表現できることから、多くのユーザーの関心を集めています。

一方で、画像生成AIを使って特定のアニメーションのスタイルを再現するにあたって、著作権侵害のリスクを十分に考慮しなければなりません。

ここでは、ジブリ風の画像生成を例に著作権の問題点について、法律の専門家による見解やモラル面の注意点を説明します。

ジブリ風の画像生成に関する法律専門家の見解

ジブリ風画像生成については、場合によっては著作権侵害に抵触する懸念があるとする専門家の意見があります。

特に、スタジオジブリのキャラクターや特定の場面を模倣した場合、著作権のみならず商標権や不正競争防止法への抵触も懸念されるためです。

そもそも、ジブリ作品は独創的な世界観とキャラクター造形により長年愛され続けてきた経緯があります。

そのイメージを無許可で活用することは、オリジナル作品に予想外の悪影響をもたらしかねません。

一方で、単に「ジブリ風」という抽象的な表現方法そのものは著作権法の保護対象外であり、スタイル模倣だけであれば即座に著作権侵害が成立するわけではないという専門家の見解も複数存在します。

ポイントとなるのは、特定のキャラクターや世界観など、場面を忠実に再現しているかどうかです。

ただし、仮に著作権侵害が成立しない場合でも、権利者の意図に反する作品利用は社会的批判を招く恐れもあります。

実際に、著作物の無断使用に対して企業やクリエイターが不快感を示し、法的措置に踏み切ることも考えられるでしょう。

加えて、こうした画像生成は炎上リスクを伴うことも忘れてはなりません。

SNS等で著作権侵害が疑われる投稿が拡散された場合、企業やサービスの信頼が損なわれる可能性も考えられます。

著作権に触れないための画像生成方法

著作権の問題を避けるには、具体的なキャラクターやシーンを模倣しないことが最も大切です。独自のアレンジを加え、オリジナルのスタイルやキャラクター、背景を考えることがリスク回避につながります。

このように、AIを使って画像を生成する場合は、創作性や独自性を持たせるよう意識しましょう。

著作権の観点だけでなく、モラルの面でも他人の著作物の模倣は避けるべきです。

加えて、商用利用を考える場合は、利用規約やライセンスの内容を確認し、必要に応じて許諾を得ることが重要です。

明確なルール設定と運用体制の構築により、法的トラブルの予防が可能になります。

AI生成物の権利の帰属と責任

AI技術の進化により、AIが生成したコンテンツに関する問題も注目されています。

特に、AIが生成した作品に関する権利が誰に帰属するのか、またAI生成物が引き起こした問題に対して誰が責任を負うのかという点については、法的に明確な規定がまだ整っていないのが現状です。

ここでは、AI生成物の権利の帰属に関する最新の見解や、責任の所在について詳しく解説し、海外での議論や企業が取るべきリスク管理の方法についても触れていきます。

AI生成物の権利の帰属

AI生成物の権利帰属をめぐる問題は、現在進行形で活発な議論が展開されている分野です。

AIが生成した作品に関する権利は、利用者と開発者の契約条件に基づいて決定されるのが一般的とされています。

多くのAIプラットフォームやツールでは、利用規約において生成物の権利の帰属が定められていますが、規約の内容が曖昧な場合や不明確な場合、法的にどのように解決するべきかが問題です。

一方で、AI・人間協働創作における権利帰属も重要な論点となっています。

この場合、AI生成部分に著作権が発生するのか、それとも人間の関与部分にのみ権利が帰属するのかが争点です。

こうした問題を回避するには、事前の契約書締結によって権利帰属範囲を明確化しておくことが不可欠です。

生成物の責任の所在

AIが生成したコンテンツが他者の著作権を侵害した場合、その責任は誰が負うことになるのでしょうか。

現在の法制度では、AI生成物による著作権侵害の責任は生成AIサービス提供者またはAI利用者にあるとされています。

とりわけ、AIサービス提供者が生成物の利用規約や学習データの集合体であるデータセット管理を担当している場合には、提供者側が訴訟対象となることがあります。

ただし、AI利用者が独自の判断で生成コンテンツを商業活用した際には、利用者に責任が帰属するケースも考えられます。

そのため、AI活用企業には生成物による著作権侵害防止に向けた厳格な対策が求められます。

責任の所在が曖昧な状況では、将来的な法的紛争を招きかねません。事前のリスク管理こそが企業にとって極めて重要な課題といえるでしょう。

AI生成物にまつわる海外での議論

AI生成物をめぐる著作権問題は日本国内だけでなく、海外においても活発な議論が展開されています。

例えば、アメリカでは「Zarya of the Dawn」というコミックに関する事例がありました。

この事例では、AI画像生成サービス(Midjourney)によって自動生成されたコミックのイラスト部分について、米国著作権局が「人間による創作性が認められない」と判断し、著作権登録を認めませんでした。

一方で、物語や構成など、人間が創作した部分については著作権が認められています。

この事例は、AIが生成したコンテンツに著作権が認められる条件や、人間の創作的関与の重要性を示したものとして注目されました。

また、欧州連合(EU)でも、AIを利用して生成されたコンテンツに関する著作権の取り扱いについて議論が進められています。

さらに、AIによるアートや音楽生成についての事例も報告されています。

例えばアメリカでは、著作権管理大手Getty ImagesがAI画像生成サービス「Stable Diffusion」を提供するStability AI社を、無断で著作物を学習データに利用したとして著作権侵害で提訴しています。

また、イラストレーターらも「Stable Diffusion」や「Midjourney」などのAI画像生成サービスに対し、本人の作品を無断で学習に使われたことや、生成物が既存の著作物と類似している点を争点として集団訴訟を起こしているのが現状です。

こうした訴訟や議論により、AI生成物の法的取り扱いが変化しつつあります。

実際に、株式会社円谷プロダクションは2024年、ウルトラマン風のキャラクター画像を生成できるAIサービスを提供した中国の事業者を著作権侵害にあたるとして提訴しました。

広州インターネット法院(裁判所)は、AIで作られた画像であっても元になったキャラクターの著作権は保護されると認め、円谷プロ側への損害賠償や画像の生成防止などを命じる判決を下しました。

企業が国際市場でAIを合法的に活用するためには、こうした各国での議論の動向を注意深くキャッチアップする必要があるでしょう。

文化庁や関係団体の動き

AI技術の急速な普及に伴い、著作権に関する法制度も新たな課題に直面しています。

特に、AIが生成したコンテンツに関する著作権の取り扱いについては、政府や文化庁の対応がクリエイターやコンテンツ制作者の重要な関心事となっているのが現状です。

ここでは、文化庁が発表したAIと著作権に関する最新のガイドラインや関係団体の活動について詳しく紹介します。

日本におけるAIと著作権の最新動向

文化庁は、AI技術の進展に伴い、AIと著作権に関する考え方やチェックリスト&ガイダンスを公開しています。

これらは、AI技術の活用における著作権制度の適用範囲を示しており、企業やクリエイターがAIを使用する際に直面する法的リスクを避けるための基盤となるでしょう。

今後、AI技術が更に進歩していけば、著作権法がAI技術に対応する形で改正される可能性もありますが、2025年7月時点では現行法の解釈が整理され、適用範囲が明確化されているという状況です。

関係者ネットワークとセミナー情報

最近では、AIと著作権に関連するセミナーやワークショップが開催されています。

文化庁をはじめとする関係団体は、こうしたセミナーによって最新の法制度や技術動向に関する意見交換や情報共有を行っています。

セミナーに参加することで、業界の最新情報を収集でき、リスク回避に役立つ実務知識を深めることができるでしょう。

プロの視点による著作権リスク管理

AI生成物における著作権リスクを回避するためには、法律の専門家のアドバイスが不可欠です。

AI技術を活用してコンテンツを制作するにあたっては、著作権に関するトラブルを避けるための法的知識とリスクマネジメントが求められます。

特に、契約書の内容や生成したコンテンツの権利関係について専門家のアドバイスを受けることで、後々の法的トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

また、明確な運用指針やチェック体制の構築も欠かせません。適切な指針を整備することで法的リスクを軽減し、企業の発展につなげることができます。

AIと著作権の基本を押さえて法的リスクを回避しよう

AI生成物に関する著作権問題を避けるためには、法的な枠組みを理解し、適切なライセンス契約やデータセットの管理を行うことが重要です。

商業利用時には、生成物の権利管理やリスク回避のためのチェック体制をより一層しっかりと整備する必要があります。

法律の専門家と連携し、適切な運用ルールを策定することで、法的リスクの回避とAI生成コンテンツの成功につながるでしょう。

FAQ|よくある質問と回答

AI生成物と著作権の関係は、AI技術を活用してコンテンツ制作を行う企業やクリエイターにとって大きな関心事です。ここでは、よくある質問とそれに対する回答を紹介します。

Q1. AI生成物は著作権を持つのか?

A. AI生成物が著作権を持つかどうかは、「人間の創作的寄与」の有無が争点となります。

AIが生成したコンテンツに人間の創作的寄与が認められる場合、そのコンテンツには著作権が発生すると考えられます。一方で、単純な指示による自動生成では創作的寄与が認められないといえるでしょう。具体的な創作過程における人間の関与度合いが判断の分かれ目となりますが、現時点では事例が少ないため、個別事案ごとに慎重な検討が求められます。

Q2. 他人の著作物をAIが学習した場合、著作権侵害になるのか?

A. 他人の著作物をAIが学習した場合、情報解析の目的であれば、著作権法第30条の4に基づき、著作権侵害とは見なされないと考えられます。

ただし、同条のただし書きでは「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とされていることから、個別事案での慎重な判断が必要です。

また、この規定は学習段階での利用を対象とし、生成・利用段階では別の法的判断が適用される可能性があります。特に商業利用時には著作権侵害のリスクが高まるため、専門家への相談や適切な契約締結を行いましょう。

Q3. AIで生成した画像をSNSに投稿する場合の注意点は?

A. AI生成画像をSNSに投稿する際は、著作権や利用規約に違反していないかを確認し、特定キャラクターに類似する画像などは投稿しないようにしましょう。

AIが学習に使用したデータに著作権侵害がないかを確認してください。また、生成ツールの利用規約で「公開」「二次利用」「営利目的」の可否を必ず確認することも重要です。特に、特定のキャラクターやブランド、著名人の模倣は法的リスクの原因となる可能性が高いため投稿を控えましょう。

Q4. AIで生成した画像は商業利用可能か?

A. AI生成画像を商業利用できるかどうかは、使用するAI生成ツールの利用規約と生成過程での権利関係によって異なります。

各ツールは、生成コンテンツの商業利用における許諾範囲や権利関係についてそれぞれ利用規約を定めています。例えば、Adobe FireflyやShutterstock AI、Getty ImagesのGenerative AIなどは、商業利用に関する条件が明確に定められており、安心して利用できます。

Q5. AI生成物がSNSなどで炎上した場合、企業はどのように対応すべき?

A. AI生成物がSNSなどで炎上した場合、迅速な事実確認と情報開示を行い、誠実な対応と再発防止策を発表することが重要です。炎上時は一次情報の確認が最優先です。状況を把握できたら公式声明で経緯や現状、今後の対応方針を明示しましょう。

法的リスクがある場合は速やかに専門家に相談し、必要に応じて投稿削除や謝罪・再発防止策の発表を検討してください。誠実な対応を心がけ、社内方針の見直しやチェック体制の強化を行うことが信頼回復へのカギとなります。

【出典】

文化庁 「AIと著作権に関する考え方について」

Shutterstock AI ShutterstockのAI生成コンテンツツールについて

Getty Imags Generative AI 概要と価格