失敗しないAIコンテンツ制作ガイド|成果を出すための実践的ノウハウ

目次

近年、人工知能(AI)を活用したコンテンツ制作が企業の注目を集めており、「業務効率化」や「コスト削減」の手段として導入が進んでいます。

総務省の令和6年版情報通信白書では、ChatGPTやMidjourneyなどの生成AIツールが「爆発的な普及」を見せていると報告されており、売上高1兆円以上企業では7 割以上が言語系生成 AI を導入済みです。

しかし実際には「本当に成果が出るのか」「どのようなリスクがあるのか」「効果的な導入方法がわからない」といった悩みを抱える企業も少なくありません。

なぜ、AI活用で成功する企業と失敗する企業が生まれるのでしょうか?

本記事では、生成AIの歴史と2025年最新の調査データや専門機関の研究結果、実際の導入事例をもとに、AIコンテンツの基礎知識から具体的な実践方法、そして失敗しないためのチェックポイントまでを専門家の視点から体系的に解説します。

この記事でわかること

- AIコンテンツの基礎から2025年最新動向、企業での実用化状況と効果

- 失敗しない導入のための4ステップ

- GoogleのSEO基準に適合する品質管理と成功企業の法則

AIコンテンツとは? 基礎知識と最新動向

AIコンテンツがなぜ今これほど注目されているのでしょうか。技術の進歩や市場環境の変化を踏まえ、基本概念から最新トレンドまで体系的にご紹介します。

AIコンテンツとは?

AIコンテンツとは、人工知能技術によって自動生成される文章、画像、動画、音声などのデジタル成果物を指します。

具体的には、Web記事や商品説明文の自動作成、マーケティング用バナー画像の生成、チャットボットによる顧客対応、社内教育資料やFAQ作成など、幅広い業務領域で実際に活用されています。

なぜ急速に普及したのか?

なぜこれほど急速に普及しているのでしょうか。その要因のひとつに、深刻な人手不足と制作コストの高騰があります。

従来、質の高いコンテンツ制作には専門スキルを持つ人材と相当な時間が必要でした。

しかしAI技術の発達により、これらの課題を大幅に軽減できるようになったのです。

ボストン・コンサルティング・グループのレポートによると、企業のジェネレーティブAI投資は継続的な増加傾向を示しています。

生成AIの歴史と2025年最新トレンド

AI技術の大きな転換点となったのは、2017年にGoogleが発表した「Attention is All You Need」という論文です。

この研究で提案されたTransformer(トランスフォーマー)という仕組みが、現在のChatGPTやClaude、Geminiなどの基盤技術となっています。

Transformerとは、人間の言語理解に近い方法で文章の文脈や意味を把握し、自然な文章生成を可能にする技術です。

2025年現在では、さらに進化した技術が実用化されつつあります。

例えば「マルチモーダルAI」は、文章だけでなく画像や音声を同時に理解・生成できる技術です。

また「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術により、最新情報を検索して正確性の高いコンテンツを生成することも可能になっています。

これらの技術進歩により、OpenAI、Google、Anthropicなどの企業が続々と新しいサービスを提供しており、企業での活用選択肢が大幅に拡大しています。

AIコンテンツ生成の仕組み

では、AIを利用してどのようにコンテンツを作成していくのでしょうか。

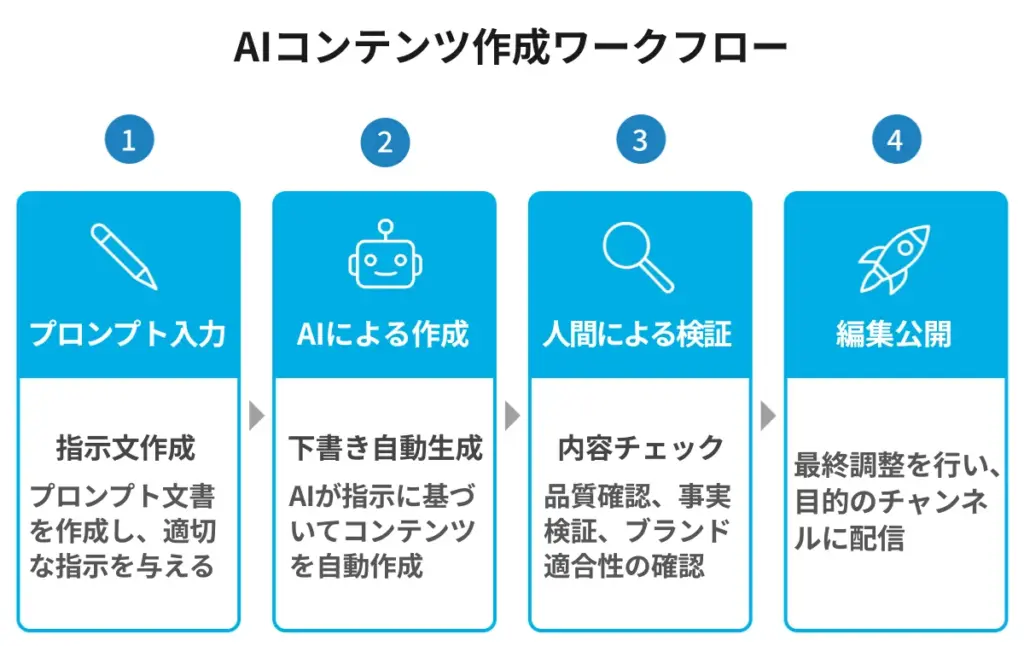

AIコンテンツを作成する仕組みは、大きく4つのステップで理解できます。

1. プロンプト入力(指示文作成):まず最初に、AIに与える「プロンプト(指示文)」を作成しましょう。

このプロンプト文書には、「どのような内容を」「どのような形式で」「どのようなトーンで」書いてほしいかなどを具体的に記述します。

適切な指示を与えることで、AIはより正確なアウトプットを生成できます。

2. AIによる作成(下書き自動生成):AIは入力された指示に基づいて、学習した知識を組み合わせて新しいコンテンツを自動作成します。

過去の学習データから最も適切な表現や構成を選び出し、オリジナルの文章として下書きを生成します。

3. 人間による検証(内容チェック):AIが生成したコンテンツは、そのままでは不正確・不適切な情報が含まれる可能性があるため、人間が内容をチェックします。

品質確認、事実検証、ブランド適合性の確認などをここで行ってください。

4. 編集公開(最終調整):最終的に、内容を調整した上で、目的に応じたチャンネル(ブログ、SNS、Webサイトなど)に配信します。

この段階で、ターゲットに合わせた最終的な編集を行いましょう。

AI導入による効果と実際の成果

AIコンテンツ導入による効果は、想像以上に大きなものです。

複数の調査結果によると、記事作成や説明文制作などの業務において、複数の企業がデータ収集・レポート作成で効率化を実感したと回答しています。

従来、1本の記事作成には調査・執筆・校正を含めて数時間から数日を要していました。

しかしAIを活用することで、初稿作成の時間を大幅に短縮でき、人間は編集や独自情報の追加といった付加価値の高い作業に集中できるようになります。

特に中小企業では、限られたリソースでより多くのコンテンツを制作できるようになることは、運営に大きなインパクトをもたらします。

大企業でも、これまで外部委託していた業務を内製化することで、相当なコスト削減を実現するケースが増えています。

そして重要なのは、単純な時間短縮だけでなく、品質向上や新たな施策への投資余力創出など、間接的な効果も大きいということです。

失敗例に学ぶ品質管理の重要性

一方で、品質管理が不十分な場合、企業にとって大きなマイナス要因となる可能性があります。

2025年8月、JAL(日本航空)の高級クレジットカード「JAL Luxury Card」の公式サイトで使われた生成AI画像の品質が問題視され、炎上につながりました。

「JAL Luxury Card」公式サイトに掲載された不適切な画像

実際の画像では、ポップコーンにストローが刺さっていたり、指の形が不自然だったりと、違和感のある表現が目立ちました。加えて、カトラリーが途中までしか生成されず、ナイフかフォークか判別できないケースも複数あったといいます。

それが年会費最大59万9,500円という最高級カードのサイトに掲載されたことで、「JALはコストカットを優先しているのか」といった批判がSNSで拡散されました。

JALは8月5日に「誤解を招く表現が含まれた画像」の使用を認めて謝罪しましたが、すでにブランドイメージが損なわれた後のことでした。

他にも世界では、エア・カナダのAIチャットボットが誤情報を提供し、裁判で2024年に敗訴といった深刻な事例が相次いでいます。

これらの事例が示すのは、AI技術の導入においては「導入すること」よりも「適切に管理すること」の方がはるかに重要だということです。

AIコンテンツ導入で失敗しないための4ステップ

具体的にAIコンテンツを導入するには、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

情報処理推進機構(IPA)や世界最大級のプロフェッショナルサービスファーム・PwCの調査から明らかになった失敗パターンを踏まえ、ツール選定から運用フローまで、実践的なノウハウを4ステップで解説します。

ステップ1:ツール選定-自社に最適なAIはどれか?

AI導入の第一歩は、自社に最適なツール選定と、組織全体の認識統一を目指しましょう。

現在主流となっているのは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの汎用型大規模AIの活用です。

汎用型AIの特徴と活用場面

| AIツール | 得意分野 | 主な活用場面 | こんな企業におすすめ | 料金体系 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT | 対話形式でのコンテンツ生成 | ブレインストーミング、記事作成 | コンテンツマーケティングを重視し、ブログ記事やSNS投稿、メルマガなどを頻繁に作成する企業。社内でのアイデア出しを活性化させたい企業。 | 無料/月額制/API従量課金 |

| Claude | 長文分析・構造化文書作成 | レポート作成、データ分析 | 専門的なレポート、契約書、論文など、長文で正確性が求められる文書を扱う企業(金融、法律、研究開発部門など)。 | 無料/月額制/API従量課金 |

| Gemini | Googleサービス連携 | 検索連動、Gmail活用 | Google Workspaceを導入しており、GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシート上での作業を効率化したい企業。 | 無料/月額制/API従量課金 |

ツール選定で失敗しないためのチェックポイント

| チェック項目 | 確認ポイント | 重要度 |

|---|---|---|

| コスト構造 | 月額固定型 or API従量課金型 | ★★★ |

| セキュリティ対応 | 企業データの取り扱い方針 | ★★★ |

| カスタマイズ性 | 自社業界・業務への適応度 | ★★☆ |

| サポート体制 | 導入・運用支援の充実度 | ★★☆ |

また、最適なツールを選択しても、経営層の期待と現場の実情にギャップがあると、導入後に大きな問題となります。

事前に十分なコミュニケーションを取り、現実的な目標設定を行いましょう。

多くの失敗事例では「AIで人員削減」「すぐに成果」といった過度な期待が失敗の一因となっています。

ステップ2:導入フローとPoC(概念実証)の実施

多くの企業がAI導入で失敗する理由は、いきなり全社展開してしまうことです。

多くの専門機関が推奨するのは「小さく始めて大きく育てる」アプローチ、つまりPoC(Proof of Concept:概念実証)の実施です。

いきなり全社展開するのではなく、小規模なパイロット導入で効果を検証してから拡大することが重要です。

検証期間例

要件定義(1~2週間): 現在の課題と理想の状態を明確化し、AI活用で解決したい具体的な業務を特定します。

PoC実施(2~4週間):限定的な範囲でテスト導入を行い、実際の効果を定量的に測定します。この段階では完璧を求めず、可能性の検証に重点を置きます。

効果検証・改善(1~2週間):PoCの結果を分析し、本格導入に向けた課題と対策を整理します。

本格展開 :PoC で得られた知見をもとに、段階的に適用範囲を拡大します。

ステップ3:品質管理ルールとチェック体制の構築

PoCと並行して、成果を出す企業が実践する「人間による品質管理」の具体的なルールを定めます。

AI生成物をチェックする体制や基準を事前に整備しておくことで、品質問題を防げます。

以下の要素を必ず組み込みましょう。

- チェック責任者の明確化(誰が最終承認するか)

- チェック項目の標準化(ファクトチェック、ブランド適合性、法的リスクなど)

- チェックリスト・テンプレートの作成

- 修正履歴の記録と共有

ステップ4:社内教育と継続的改善による本格展開

ツールを導入しても、使う側の従業員がAIを理解していなければ宝の持ち腐れになります。

導入時は、AIツールの使い方だけでなく、適切な活用場面や注意点についても教育しましょう。

- 効果的なプロンプトの書き方

- AIの限界と注意点の理解

- 品質チェックの重要性

- 成功事例・失敗事例の共有

そして、本格運用のためには、導入後も定期的に効果測定と改善を行い、常に最適な運用ができるようにしましょう。

- 月次での効果測定レポート作成

- ユーザーフィードバックの収集

- プロンプトやワークフローの最適化

- 新機能・新ツールの評価と導入検討

重要なのは、AIを「便利なアシスタント」として正しく理解してもらい、組織全体で学習と改善を続ける文化を築き上げることです。

AIコンテンツとSEO-Googleから評価されるための鉄則

「AIが作ったコンテンツは、Googleの検索順位が下がるのではないか?」これはAIコンテンツ制作を検討するすべての担当者が抱く最大の懸念の一つです。

この章では、Googleの最新の考え方に基づき、SEOで評価されるコンテンツを作成するための具体的な方法と、巷で話題の「AI判定ツール」との正しい付き合い方について解説します。

Googleの基本スタンス:問題なのは「AI利用」ではなく「低品質」

結論からいうと、Googleは公式にAI生成コンテンツの利用自体を禁止していません。

重要なのは「何で作ったか」ではなく「ユーザーにとって有益か」という点です。Googleが重視するのは以下の要素です。

E-E-A-T基準の維持

- Experience(経験):実際の体験に基づく情報

- Expertise(専門性):分野の専門知識

- Authoritativeness(権威性):信頼できる情報源

- Trustworthiness(信頼性):正確で信頼できる内容

つまり、たとえAIを利用したとしても、これらの基準を満たす高品質なコンテンツであれば、正当に評価されます。

逆に、人間が書いても、これらの基準を満たさない低品質なコンテンツは評価されません。

成果を出す企業が実践している「AIコンテンツ成功の法則」

すべての企業がAI導入で成功しているわけではありません。

成果を出す企業と失敗する企業の違いはどこにあるのでしょうか。

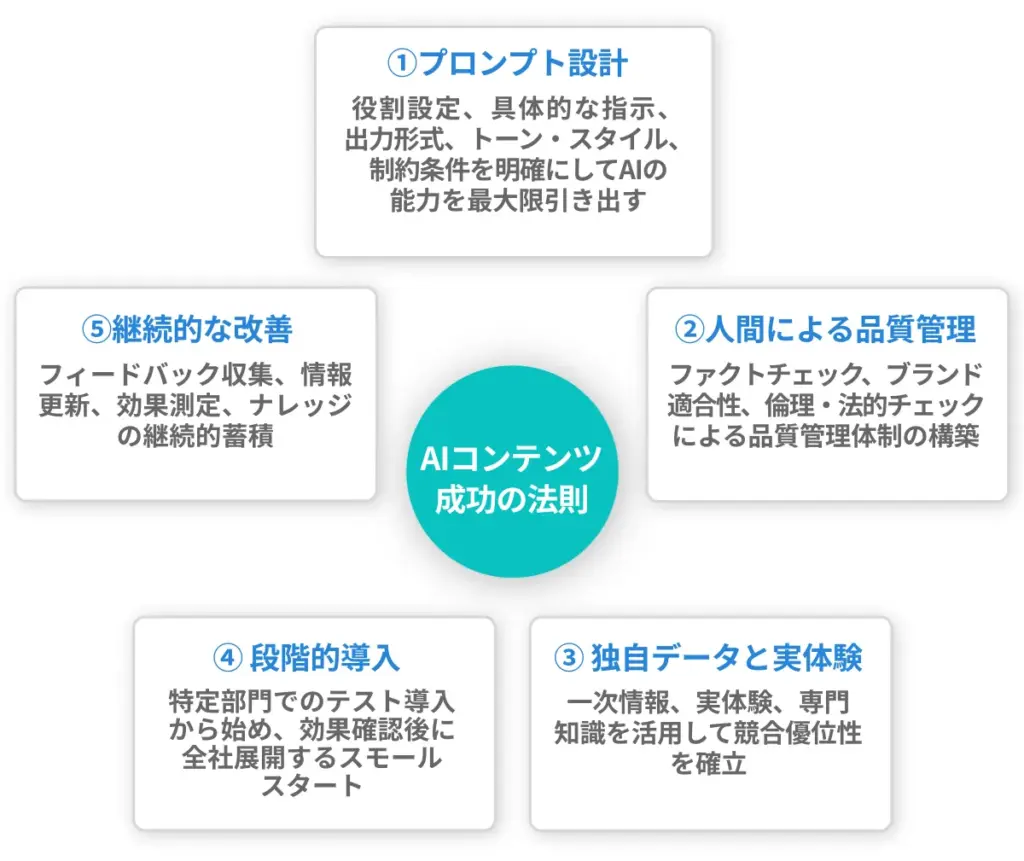

成功企業の徹底分析から見えてきた、AIコンテンツで確実に成果を出すための「5つの成功法則」をご紹介します。

成功の法則1. 効果的なプロンプト設計で、AIの能力を最大限引き出す

文章生成が成功するかどうかは、AIへの指示(プロンプト)の質で決まります。曖昧な指示では期待通りの結果は得られません。

以下のような詳細な要素を盛り込んだプロンプトの作成が必要です。

- 役割設定:「あなたは〇〇分野の専門家です」

- 具体的な指示:「〇〇について△△文字で説明してください」

- 出力形式:「見出し付きで構造化して」

- トーン・スタイル:「初心者向けにわかりやすく」

- 制約条件:「専門用語には説明を加えて」

成功の法則2. ヒューマンインザループでAIの弱点を補う品質管理

AIは完璧ではありません。

そのため、AIが生成したコンテンツをそのまま公開するのではなく、人間が最終的に検証し仕上げる「ヒューマンインザループ(HITL)」の体制構築が不可欠です。

これは単なる誤字脱字のチェックに留まりません。

専門の担当者が以下のような多角的な視点で品質をチェックする体制を構築しましょう。

品質チェック体制

- ファクトチェック:事実関係の確認とソース照合

- ブランド適合性チェック:自社方針・ブランドとの整合性確認

- 倫理・法的チェック:差別的な表現や著作権侵害のリスクがないか検証

特に医療、法律、金融など専門性が高い分野(YMYL領域)では、該当分野の専門家や有資格者に内容を監修してもらい、監修者情報を記事に明記することで、コンテンツの権威性と信頼性を担保できます。

成功の法則3. 独自データと実体験で競合優位性を確立

AIだけでは汎用的な内容しか生成できません。

競合他社との差別化を図るには、以下の要素を積極的に追加することが大切です。

- 一次情報の活用:自社で実施したアンケート調査や実験データ、顧客インタビューなど独自の情報

- 実体験・具体例:「実際に使ってみて〇〇な点が良かった」「〇〇で失敗した経験がある」といった担当者や顧客の生の声

- 専門知識:業界特有の知見、独自の分析手法、現場のノウハウ

これらをAIと掛け合わせることで、単なる情報提供を超えた独自価値を創出し、SEOでも高く評価されるコンテンツになることが期待できます。

成功の法則4. 小さく始めて大きく育てる段階的導入アプローチ

いきなり全社展開するのではなく、特定の部署や業務に限定してテスト導入(PoC)を行い、効果を検証してから拡大する。

この「スモールスタート」が失敗リスクの最小化につながります。

成功の法則5. 継続的な改善とナレッジの組織的蓄積

公開して終わりではなく、以下の継続的な改善サイクルを回すことが重要です。

- ユーザーフィードバックの収集と反映

- 市場変化に応じた情報の更新

- 効果測定に基づく改善

- 成功事例・失敗事例の組織的な共有

これにより、コンテンツが常に正確で信頼できる状態に保たれ、Googleからの評価も維持・向上します。

「AI判定ツール」との正しい付き合い方

AIコンテンツの品質をどのように客観的に評価すればよいのでしょうか。現在、複数のAI検出ツールや評価手法が開発されています。

「AIが書いた文章かどうかを判定するツール」が存在しますが、これらを利用する際には注意が必要です。

AI判定ツールとの付き合い方

- ツールの判定は100%ではない: これらのツールは完璧ではなく、人間が書いた文章を「AI製」と誤判定したり、その逆も起こり得ます。ツールの結果を鵜呑みにするのは危険です。

- Googleはツール判定を重視していない: Googleは「AIか人間か」を判別すること自体を目的としていません。前述の通り、あくまでコンテンツの「品質」を見ています。

したがって、私たちが目指すべきは「AI判定ツールをクリアすること」ではありません。

AI判定ツールは、あくまで「AIが生成しがちな、独創性のないありきたりな表現が多くなっていないか?」を確認する補助的な目安として捉えるのが健全です。

最終的に重要なのは、ツールがどう判定するかではなく、あなたの会社の顧客がそのコンテンツを読んで「役に立った」「信頼できる」と感じるかどうか、ただその一点に尽きるのです。

AIコンテンツ活用の最前線-実際の成功事例-

理論だけでなく、実際の現場でAIがどのような成果を生んでいるのでしょうか。具体的な事例と実践的なノウハウを業界別に詳しく紹介します。

マーケティング分野での活用成果

アメリカ最大の銀行の一つJPモルガン・チェースでは、マーケティングコピーの作成にPersado AIを導入し、従来の人間主体の制作プロセスを大幅に効率化。クリック率450%向上を実現しました。

成功の要因は、マーケターが主観的な判断と経験だけで書き換えようとしなかったであろうコピーや見出しを変更し、従来のアプローチを大幅に上回る結果をもたらしたことです。

JPモルガン・チェース(Persado AI活用)

- 結果:クリック率450%向上

- 効果:人間の主観では改善しなかったであろうコピーや見出しの変更

教育現場での革新的活用

オンラインで教育プラットフォームを提供する非営利の教育団体のKhan Academyでは、プラットフォームにAI「Khanmigo」を導入。

米国学区に展開し、学生一人ひとりの理解度に応じたパーソナライズド学習を提供しています。

AIを導入したプラットフォームを利用する学生は利用しない学生と比べ、推奨される週30分以上の学習時間に達する確率が10倍になるなど、AI活用の顕著な教育効果が実証されました。

また、推奨時間以上プラットフォームを利用した学生は、州の標準化テストで、期待値よりも20%高い学習成果を達成しました。Khan Academy(Khanmigo AIチューター)

- 学習効果:期待値より20%高い学習成果

- 使用率:学習の推奨時間達成率が10倍

カスタマーサポートの効率化

カスタマーサポート企業のIntercomでは、Claude搭載のFin AIエージェントを導入し、多様な業界の企業において基本的な問い合わせ対応を自動化しています。

AI動画生成プラットフォームのSynthesiaでは、Finを利用することで6ヶ月で1,300時間のエージェント時間を節約し、セルフサービス率87%を達成。全体的なサービス品質の向上が実現しました。

Intercom(Fin AIエージェント)

- AI動画生成プラットフォーム事例:6ヶ月で1,300時間節約、セルフサービス率87%

- 不動産投資プラットフォーム事例:サポート量50%自動化、回答精度95%

これらの成功事例に共通するのは、AIの得意分野を理解し、人間の専門性と適切に組み合わせている点です。

AIコンテンツ生成の未来展望と、今から準備すべきこと

AI技術は今後どのように進化し、企業活動にどのような影響を与えるのでしょうか。最新の研究動向と将来予測をもとに、準備すべき事項を整理します。

未来展望:マルチモーダル技術と創造性の拡張

2025年以降、AIコンテンツ制作はどのような進化を遂げるのでしょうか。

最も注目すべきは「マルチモーダルAI」の実用化です。

例えば、企業の年次報告書から自動的にプレゼンテーション動画を生成したり、商品写真から説明文とマーケティング動画を一括作成したりすることが可能です。

現在、複数の企業で動画生成AIの開発が進んでおり、テキスト指示から動画を生成する技術の実用性が高まっています。

これらの技術は、クリエイティブ業界に大きな変革をもたらすでしょう。

今後は「人間とAIの共創」がキーワードとなるでしょう。

AIが基盤となるコンテンツを生成し、人間が創造性や感情的な要素を加えることで、これまでにない価値あるコンテンツが生まれる可能性があります。

企業に求められる対応:法的・倫理的課題への準備

AI活用の拡大に伴い、法的・倫理的な課題も複雑化しています。企業として何に注意すべきでしょうか。

重要な対応領域

- 著作権への配慮

AI学習データの著作権問題や生成物の権利関係について、最新の法的解釈を把握する必要があります。 - 個人情報の保護

AIに入力するデータに個人情報が含まれていないか、生成物で個人のプライバシーを侵害していないかの確認が重要です。 - 表現のチェック

AI生成物に社会的偏見や差別的表現が含まれていないかのチェック体制が必要です。

日本政府のデジタル庁では、AI活用における倫理ガイドラインを継続的に更新しており、企業はこれらの最新情報を常に把握し、社内ルールに反映させることが求められます。

AIを「思考停止の道具」ではなく「思考を加速させるパートナー」に

AIコンテンツは単なる業務効率化ツールを超え、企業の新たな競争優位の要素として進化を続けています。

成功する企業の共通点は、AIの能力を正しく理解し、人間の専門性と適切に組み合わせることで独自価値を創出していることです。

重要なのは「AI任せ」ではなく「AI+人間」のアプローチです。

効果的なプロンプト設計、厳格な品質管理体制、独自データの活用、そして最新の法規制への対応を意識しながら、段階的な導入を進めることで、確実な成果が期待できます。

AIは、私たちから仕事を奪う存在ではありません。むしろ、私たちがより創造的で付加価値の高い仕事に集中するための、強力なパートナーとなり得ます。

2025年以降はマルチモーダル技術の進展により、さらに多様な活用可能性が広がります。

今からAIコンテンツの基礎を固め、組織的な活用体制を構築することで、将来の技術進歩を最大限活用できる準備を整えましょう。

FAQ|よくある質問と回答

AIコンテンツ制作に関する疑問を解消するため、よくある質問とその回答をまとめました。導入のメリットから注意点、Googleのガイドライン対応まで、皆様の疑問にお答えします。

Q:AIコンテンツの導入で本当に業務効率やコスト削減は実現できる?

A:AIコンテンツ導入により、多くの企業で大幅な効率化とコスト削減が実現されています。

調査結果によると、文書作成やFAQ制作などの業務において時間短縮を達成している企業が多数報告されています。ただし成功には条件があります。適切なプロンプト設計と人間による最終チェックが必須であり、導入前のPoC(概念実証)で現場ニーズとの適合性を確認することが重要です。

Q:AIコンテンツ生成で成果を出すために最も重要なポイントは?

A:AI任せにせず「独自情報や人間の専門知識」を組み合わせることが最大の成功要因です。

AI生成物をそのまま使用すると、情報の誤りや他社との差別化困難などのリスクがあります。成功している企業では、独自データの反映、社内ノウハウの追加、専門家による監修を必ず実施しています。

特に重要なのは「ヒューマンインザループ(HITL)」という考え方です。AIによる効率化と人間による品質管理を両立することで、高品質で独自性のあるコンテンツを継続的に制作できます。

Q:AIコンテンツはSEO的に問題ない?Googleのガイドライン対応は?

A:GoogleはAIコンテンツの利用自体を禁止していませんが、公式ガイドラインでは「ユーザーにとって有益で信頼性の高いコンテンツ」であることが最重要とされており、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)基準は引き続き評価の核です。

AIのみで生成された内容では上位表示が困難な傾向があり、独自体験、専門家の監修、一次情報の引用などが含まれるコンテンツが高く評価されています。つまり、AIと人間の知見を適切に融合することがSEO成功のカギです。

Q:導入ツールやプロセスはどう選べば失敗しない?

A:用途別の最適なツール選定と段階的導入(PoC→本格運用)が失敗回避の重要な戦略です。

2025年現在、ChatGPT、Claude、Geminiなどの汎用型AIから業務特化型SaaSまで選択肢が豊富にあります。選定時は、コスト構造、セキュリティ対応、自社業務への適応性、サポート体制を必ず比較検討しましょう。

導入プロセスでは、いきなり全社展開せず小規模なPoCで効果検証を行い、その結果をもとに段階的に拡大することが専門機関から推奨されています。この手順により、リスクを最小限に抑えながら確実な成果へとつなげることができます。

Q:AIコンテンツ活用で失敗する典型パターンは?

A:「現場と経営層の認識ギャップ」や「教育・運用体制の不備」が主要な失敗要因です。

よくある失敗パターンとして、従業員の理解不足により適切な活用ができなかったり、AI任せにし過ぎることで情報の誤りや品質劣化が発生したりするケースがあります。情報処理推進機構(IPA)では、小規模な実験と継続的な教育を重ねながら、現場に着実に浸透させていくアプローチを推奨しています。成功のためには、社内ガイドラインの整備とノウハウの共有体制構築が不可欠です。

Q:AI導入の際、法的・倫理的に気をつけるべき点は?

A:著作権や個人情報保護、社会的偏見の排除への対応が必須です。

AI生成物が著作権侵害や個人情報流出につながらないよう、最新の法規制とガイドラインを常に把握することが重要です。特に日本のデジタル庁やEU のAI規制など、国内外の動向に注意を払う必要があります。

企業としては、社内の運用ルール策定、担当者への継続的な教育、定期的なリスク評価の実施が必要です。これらの対応により、安全で持続可能なAI活用体制を構築できます。